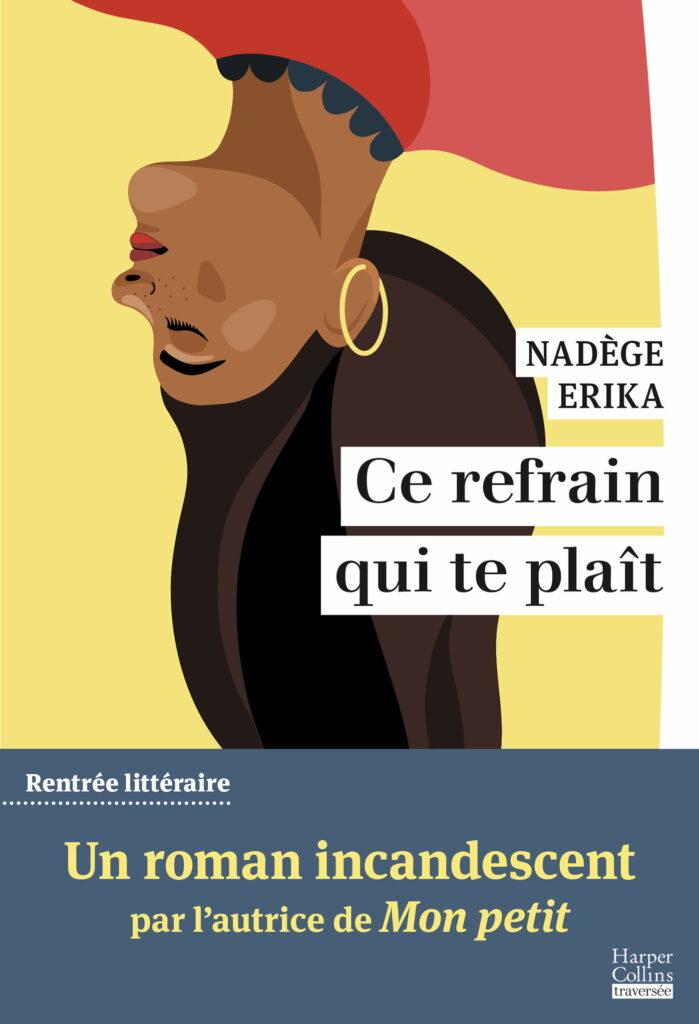

Après le succès de son premier roman, Mon Petit (Livres Agités, 2023), Nadège Erika revient avec Ce refrain qui te plaît, paru chez Harper Collins le 20 août 2025, un livre coup de poing sur la maternité et la maladie mentale. L’autrice libère la parole en racontant le combat d’une mère face à la violence médicale systémique.

Estelle Normand : Votre livre montre la dureté du quotidien d’une mère qui lutte pour que son fils ait accès à une prise en charge convenable de ses troubles psychiques lourds. En vous lisant, on mesure à quel point la figure maternelle porte le poids de la culpabilité.

Nadège Erika : À l’hôpital, c’est comme en prison et à l’EHPAD. On voit les mères, les sœurs, les épouses, on voit les femmes. C’est toujours les femmes qui s’y collent. C’est de la victimisation secondaire, même si c’est hors du champs judiciaire. Il se trouve que le jumeau de mon défunt fils a vraiment une maladie psychiatrique. J’ai un autre enfant qui a eu une méningite à quelques mois d’écart des premiers symptômes psychiatriques de son frère. Sa méningite lui a causé des troubles neurologiques chroniques et durables. On ne m’a jamais culpabilisée pour ça, on ne m’a jamais accusée de quoi que ce soit. On m’a choyée, on m’a réconfortée. Alors que, quand son frère est entré dans la maladie mentale, on m’a accusée, on m’a montrée du doigt, on m’a accablée, des proches m’ont tourné le dos du jour au lendemain sans un mot.

E.N. : Dans Ce refrain qui te plaît, vous évitez un incontournable en littérature : le sacro-saint portrait de la mère sacrificielle. Était-ce une volonté de votre part de montrer une mère qui reste une femme et tente de ne pas s’oublier, quitte à revendiquer un certain égoïsme ?

N.E. : Savoir penser à soi devrait être sous prescription médicale. De toute manière, j’étais obligée au bout d’un moment. C’était ça où je crevais. Je ne suis pas un héros. Même la Lettre Zola que j’ai écrite, Le prix de la journée, venait à dire que je ne suis pas un héros. Tout ce que je fais vient dire qu’on n’est pas des héros. Laissez-nous respirer, on lutte et on fait tout ce qu’on peut. Ce que j’ai fait de plus égoïste est ce que j’ai fait de plus féministe, dire : « Stop, je ne peux plus » et d’écrire. C’est l’égoïsme dont je suis le plus fière car j’en restitue le fruit dans mes écrits. Donc pensons aussi à nous, c’est super pour mieux aller vers l’autre.

E.N. : Le livre s’ouvre sur une scène forte : Kora une quadra, est chez le gynécologue pour qu’on lui retire l’utérus. C’était important pour vous de commencer par ça alors que le livre parle de maternité ?

N.E. : C’est une chose encore très mal vue dans notre société de ne pas vouloir ou plus vouloir être mère. La figure de la mère est sacralisée donc c’est encore difficile à entendre pour certaines personnes qu’une femme capable d’avoir des enfants puisse songer que se faire retirer l’utérus pour des raisons médicales lui accorde en outre davantage de liberté, pour assumer sa féminité sans avoir à se préoccuper de tomber enceinte. C’est aussi une prise de pouvoir. Peu importe l’activité de notre utérus, avec ou sans on reste des femmes.

E.N. : Vous écrivez avec beaucoup de justesse sur le rapport entre une mère et son fils et son ambivalence, entre l’amour et la violence.

N.E. : Je pense que la colère est venue quand j’écrivais. Sur le moment, j’étais abattue. Je ne l’ai pas vécu comme ma narratrice. Peut-être que j’aurais aimé m’autoriser à crier ma détresse à mon fils comme elle dans le livre.

E.N. : Cette colère est très puissante parce qu’on voit à quel point elle l’aime et fait tout pour lui, mais qu’une espèce de rancœur s’accumule. Elle se donne tellement que sa vie ne lui appartient plus vraiment.

N.E. : J’en veux beaucoup aux institutions de nous avoir laissés nous enfoncer dans la dégradation de notre relation. Mais je ne suis pas la seule mère à vivre ça. Et même en tant que travailleuse sociale, je connais ça. Tu ne peux pas laisser une famille comme ça. Surtout quand il n’y a qu’un parent. La relation duale est susceptible de développer des réactions compliquées de la part de la personne malade. Être enfermé dans une relation comme ça, c’est persécutant. Tu es enfermé avec ta mère en souffrance, c’est ta situation qui la met en souffrance. Les deux institutions qui m’ont inspiré Maison Monso dans le roman sont irresponsables. Rien qu’avec l’état des locaux et les agents d’accueil, la couleur est annoncée ; des professionnels désengagés de ce qu’ils font. C’est très grave. Je pense à toutes les mères qui n’ont pas eu la possibilité de dire les choses, qui n’écriront pas un livre, qui n’ont pas écrit à l’ARS (Agence régionale de santé), au direction médicale et administrative de l’hôpital, au ministère de la santé. Parce qu’il y a l’écriture au sens large, là, il y a l’écriture du roman, mais tous ces courriers que j’ai pu envoyer me soulageaient sur le moment, même si la majorité d’entre eux sont restés lettres mortes.

E.N. : L’écriture permet-elle de se dire que les clés sont entre les mains des personnes qui ont le pouvoir : les institutions ?

N.E. : Et aussi, à certains égards, de la personne malade, selon sa pathologie et son degré d’atteinte. L’institution doit être cohérente. Si elle considère que la personne peut vivre seule et à l’extérieur, elle doit laisser les familles vivre leur vie. On a le droit de dire « je ». On a le droit de dire « maintenant, c’est moi qui suis malade et qui suis en danger ». J’aimerais que des parents arrivent à se dire ça. On a le droit de dire « je ne peux plus ».

E.N. : Comme vous l’avez très justement dit, ce sont les femmes qui sont présentes pour les malades, et pourtant ce sont elles qu’on culpabilise. Est-ce que votre livre est un moyen de faire prendre conscience aux gens de la violence qu’ils imposent aux seules personnes qui restent pour soutenir les malades?

N.E. : J’aimerais mais je ne suis pas sûre que ce soit le cas. Je me suis rendu compte avec la promotion de Mon petit qu’on ne parle qu’à des convaincus. Ça m’a déçue du pouvoir de la littérature. Je ne m’attends pas à convaincre des soignants défaillants ni des personnes de la « vie quotidienne », jugeantes et agres...