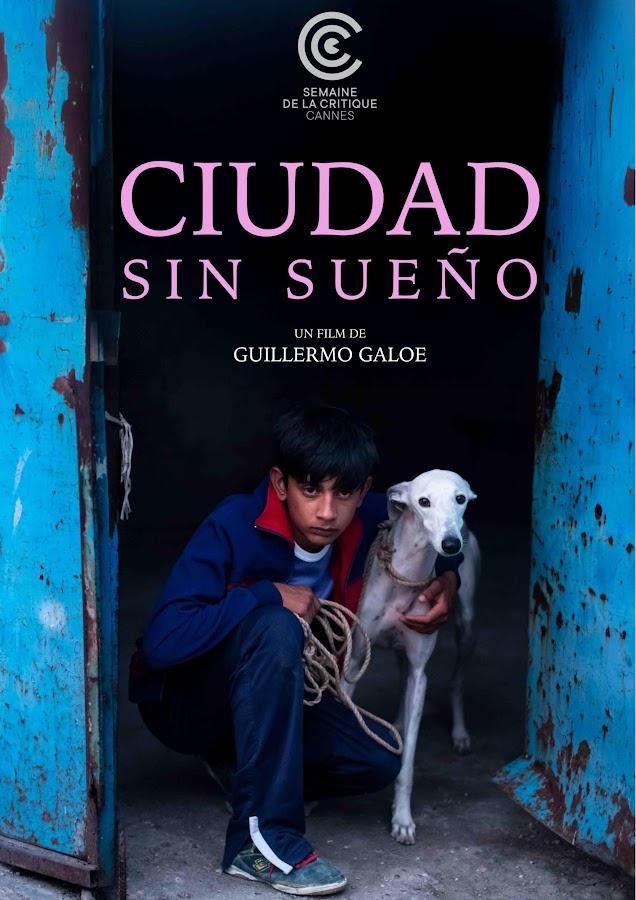

Dans Ciudad sin sueño, Guillermo Galoé explore la Cañada Real, plus grand bidonville d’Europe, à travers les yeux d’enfants qui réinventent leur monde par le jeu et par l’image. Entre rudesse documentaire et envolées poétiques, le film s’attache à restituer la dignité d’une communauté menacée. Œuvre fragile mais vibrante, elle interroge la possibilité même du cinéma à sauver ce qui se dérobe déjà.

Deux enfants jouent dans les décombres des alentours de Cañada Real : armés de leurs téléphones portables, ils se filment mutuellement tandis qu’ils transforment des carcasses de voitures, dispersées dans un terrain vague, en accessoires de jeu. Par un geste d’une simplicité désarmante – l’application d’un filtre altérant la gamme chromatique de leurs images –, ils métamorphosent l’aridité du réel en un décor surréel, presque onirique. Dès cette première séquence, les contours de l’entreprise cinématographique se dessinent : par l’invention des couleurs et le détournement du visible, ces enfants esquissent une autre vie possible, arrachent à la grisaille un espace pour leur imaginaire. Ce faisant, ils affirment leur droit à l’enfance, au cœur même d’un environnement qu’un œil pressé réduirait à la seule misère.

Ciudad sin sueño se déploie souvent comme un récit d’initiation politique, où l’apprentissage de l’enfance se double de la découverte d’une menace : celle du démantèlement et de l’expulsion, fomentés par les appétits insatiables de la spéculation immobilière. Dans cet horizon de précarité, les enfants s’arrogent le droit de réenchanter leur espace de vie. Ils imprègnent la ville d’une mythologie singulière, qui leur appartient en propre, et par ce geste affirment à la fois leurs mythes et la dignité irréductible d’exister dans cette communauté fragile.

Le film s’attache ainsi à pénétrer la psyché enfantine, à faire voir le monde dans l’éclat d’un regard encore pur, mais déjà menacé. Cette perspective culmine dans une séquence très métaphorique : des centaines d’oiseaux s’élancent, délivrés de leur captivité, et se perdent dans l’opacité d’un ciel nocturne où gronde la promesse d’une tempête. Vision splendide et terrible à la fois, elle condense l’expérience de ces jeunes vies, où l’innocence y apparaît comme un envol précaire, vouée à se dissiper trop tôt sous la pression d’une maturité imposée.

Fabulation fragile d’une vie sans songe

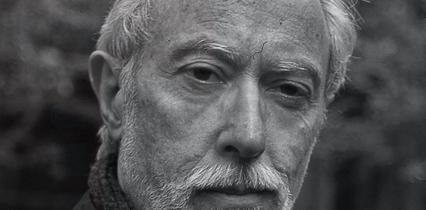

Avant ce premier long-métrage, Guillermo Galoé avait déjà esquissé les contours de cet univers dans son court Aunque es de noche. Ciudad sin sueño en paraît la prolongation naturelle, comme si le souffle initial s’était dilaté en une forme plus ample, organique plutôt que séquentielle. L’un des charmes du film tient précisément à cette continuité, à la joie de retrouver des visages entrevus autrefois, et de constater, à travers eux, les transformations silencieuses qu’opère le temps. Les enfants grandissent sous nos yeux, leur monde se métamorphose imperceptiblement. Parmi eux, le jeune Antonio Fernández Gabarre s’impose comme une révélation p...