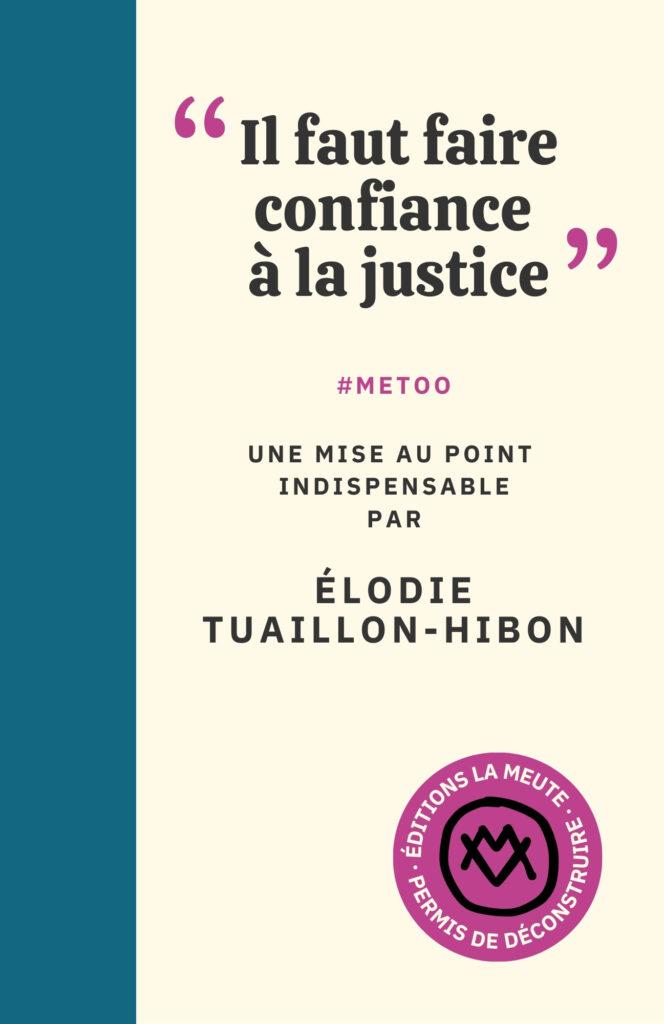

En France, plus de 85 % des affaires de viol sont classées sans suite. Derrière ces chiffres, une mécanique institutionnelle qui neutralise la parole des victimes, dépolitise les violences sexuelles et reconduit les rapports de domination dans les lieux mêmes censés les juger. Dans Il faut faire confiance à la justice, Élodie Tuaillon-Hibon, avocate et chercheuse, examine les failles concrètes du système judiciaire, les logiques de disqualification qui pèsent sur les plaignant.es, et les résistances qui empêchent l’intégration des savoirs féministes dans les prétoires. Le texte, précis, documenté, presque frontal, engage une critique politique du droit tel qu’il se pratique et affirme la nécessité d’un déplacement radical des cadres d’analyse.

Le livre Il faut faire confiance à la justice d’Élodie Tuaillon-Hibon adopte une structure rigoureuse, organisée en chapitres thématiques qui articulent observations de terrain, données juridiques, rappels historiques et récits issus de l’expérience professionnelle de l’autrice. Le texte s’ouvre sur une mise en perspective de la défiance envers la justice, avant d’analyser les mécanismes institutionnels à l’œuvre dans le traitement des violences sexuelles, les obstacles rencontrés par les victimes et les failles structurelles du système judiciaire. En somme, l’ouvrage combine réflexions juridiques, engagement militant et critique sociale avec une progression argumentative qui soutient une lecture précise et engagée.

Une justice désignée comme problème, non comme recours

La phrase placée en couverture, choisie comme titre, « Il faut faire confiance à la justice », est exposée, citée, répétée dans le livre comme un objet dont la fonction se serait altérée : la certitude morale devient, à travers l’expérience exposée ici, une forme d’injonction vide. Tuaillon-Hibon décrit la circulation sociale de cette phrase à la fonction de refrain « un petit sourire en coin » par les avocat.es des mis en cause, ou avec un agacement condescendant par les gendarmes à l’égard des victimes venues relancer une plainte disparue : « Désolé, on retrouve pas votre plainte, va falloir revenir. » Cette ironie n’est donc pas seulement stylistique mais inonde notre réalité.

“L’ouvrage combine réflexions juridiques, engagement militant et critique sociale pour une lecture précise et engagée.”

Le livre s’ouvre ainsi sur un constat de désaffiliation : la justice comme institution se tient à distance de celles et ceux qu’elle devrait soutenir. La défiance ne résulte pas d’un malentendu, davantage de procédures, de chiffres, d’omissions, d’usures. « La justice, c’est comme la sainte Vierge. Si on ne la voit pas de temps en temps, le doute s’installe. » Cette citation d’Audiard condense la dissimulation et la vénération qui organisent le rapport français à l’institution judiciaire.

Discrédit structurel, traitement différencié

Ce texte parvient à exhiber les écarts de traitement entre les faits et leur prise en charge. Quand l’autrice énonce : « Il y aurait plus de 85 % de classements sans suite pour les agressions sexuelles, dont 94 % pour les viols », elle ne donne pas des chiffres en annexe. Elle désigne un régime de fonctionnement. La statistique n’est pas un constat mais un symptôme. Il s’agit ici de montrer qu’en France, 2025, les violeurs ont raison de faire confiance à la justice.

Ce déplacement est brutal, presque méthodique. Elle énonce : « Le violeur, c’est lui, et le problème, c’est aussi vous. » Le « vous » renvoie aux agents institutionnels, aux juristes qui trient les plaintes sans les lire, aux collègues silencieux, aux citoyen·nes convaincu·es que ces affaires sont affaires de morale ou de réputation, et non de droit.

Tuaillon-Hibon ancre ses démonstrations dans des faits documentés, tout en conservant une intensité d’exposition qui évite la déshumanisation. Le récit des audiences, des confrontations avortées, des « expertises » sur le silence des victimes ou leur comportement, montre une justice centrée sur sa propre logique procédurale, aveugle aux effets de ce qu’elle produit. L’expression « parcours de la combattante » ne vise pas à dramatiser l’expérience judiciaire, mais à nommer la somme d’obstacles, de délais, de violences secondaires que les victimes doivent franchir : « Quand on investit beaucoup d’énergie dans des contentieux qui ne fonctionnent pas ou très mal, on peut perdre le sens de ce qu’on fait. »

Rejet de la neutralité: le droit comme espace situé

« On juge avec ce que l’on est. » Cette phrase met fin à la fiction de l’objectivité juridique. Elle ne nie pas la nécessité d’un droit structuré, mais elle affirme que ce droit, dans sa pratique, est pris dans une série de filtres sociaux : genre, classe, culture, pouvoir. L’énumération est ainsi exposée dans les pratiques : correctionnalisation systématique des viols, absence d’instruction, absence de qualification pénale en cas de sidération, discours méprisants à l’égard des plaignantes.

Le texte cite une enquête interne dans la magistrature : « Tout le tribunal a envie de te violer. » Cette phrase, prononcée par un chef de juridiction, documente un environnement professionnel dans lequel le s...