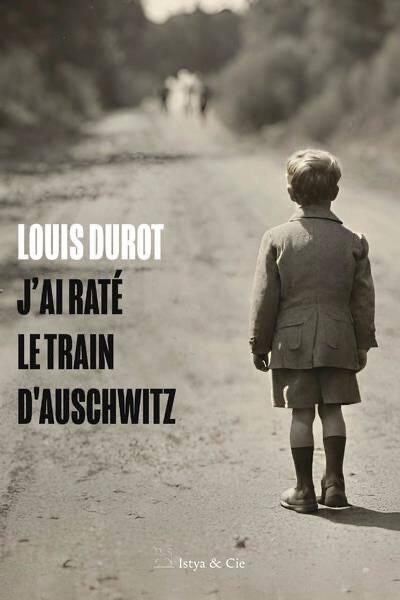

Louis Durot, ingénieur chimiste de profession, est un drôle de personnage : artiste sculpteur de la matière plastique, personnalité attachante et hyperactive, il a mené différentes vies, toutes plus étonnantes les unes que les autres, avant de pouvoir vivre de son art.

Né en 1939 et d’ascendance juive, le jeune Louis échappe miraculeusement à la déportation à Auschwitz en décembre 1943 . Recueilli en famille d’accueil dans une ferme du sud de la France, il subira les difficultés de la vie clandestine pendant deux ans.

A l’âge adulte, il devient tour à tour membre des jeunesses communistes, proche de Pierre Goldman, gigolo à Pigalle, escort boy culturiste, ingénieur chargé de calculer et de mesurer la résistance de prototypes de générateurs nucléaires, ami d’artistes de disciplines différentes, assistant de César, proche de François Arnal et de Pierre Restany, entrepreneur, artiste du polyuréthane influencé par le nouveau réalisme et le pop art. Sans oublier un bref passage par la case prison pour avoir subtilisé plusieurs kilos de flan de monnaie à l’usine de la Monnaie de Pessac.

Dans un livre au style enlevé, drôle et émouvant qui se lit comme un roman d’aventures (publié aux éditions Istya et cie), Louis Durot revient sur son parcours hors normes d’artiste du plastique, adulé en Chine mais encore trop méconnu en France.

Votre livre débute par un drame qui se transforme en miracle de Noël. Dans quelle mesure cet événement a-t-il eu un impact physique et moral sur votre vie et votre carrière ?

Un impact définitif qui a créé dans mon esprit une distinction totale entre le monde des adultes et le mien. Pendant deux ans, de 1942 à 1944, j’ai vécu dans une sorte de brouillard, d’isolement radical, l’équivalent d’une prison. Je ne devais parler à personne, je n’avais pas de nom, je n’habitais nulle part et je devais fuir certaines personnes qu’on m’avait décrites : les policiers, les gens qui portaient des imperméables de cuir noir, ceux qui avaient des braies bleues, des bottes et des armes. J’avais quatre ans, je ne pouvais pas comprendre encore les implications politiques qu’il y avait derrière, mais on m’avait dit que s’ils me découvraient, ils m’emmèneraient chez une méchante personne, une sorcière qui m’infligerait plein de misères. En plus de cet impact psychologique, je suis sorti de cette expérience avec quelques séquelles physiques dont les conséquences, toujours visibles aujourd’hui, ont contribué aussi à m’isoler. Je me nourrissais très mal, donc j’ai développé du rachitisme ; pour le soigner, on m’a injecté des sels de calcium afin de reconstituer mon squelette. Mais ces sels se sont fixés dans l’œil et je suis devenu partiellement aveugle après avoir perdu les cristallins. On m’a mal opéré et je suis resté handicapé toute ma vie.

Pour toutes ces raisons, on me prenait, dans ma jeunesse, pour un handicapé mental et j’ai été mis à l’écart. J’étais très taciturne, je ne parlais pas, j’étais devenu comme autiste. En cours, je n’arrivais pas à voir le tableau, je ne comprenais rien à ce qu’on me disait et je refusais de prendre des notes dans le cahier. Cela m’a conduit à raisonner de manière particulière : dans mon esprit, je devais m’opposer à tout ce que le monde adulte me demandait de faire car il était, pour moi, hostile. J’ai été chassé d’une école à l’autre puisque j’étais rétif à ce qu’on me demandait.

J’ai traduit bien plus tard ce côté rebelle en art par mon souci constant de créer des œuvres en contradiction avec les codes qu’on demande de respecter. Et dans mon adolescence, je me suis tourné logiquement vers les jeunesses communistes, puis l’Union des étudiants communistes, ce qui était assez banal à l’époque. A seize ans, je considérais que l’héritage était une malédiction et je jurais de ne jamais travailler, et encore moins pour un capitaliste. De fait, je n’ai jamais été employé par personne. Je suis devenu mon propre employeur. Mais j’ai quitté assez vite le parti communiste ; bien plus tard, j’ai pensé rejoindre le Parti radical de Jean-Jacques Servan-Schreiber, car je pensais naïvement que l’homme politique serait aussi génial que le journaliste. Or, il n’était pas du tout fait pour la politique. Mais un point de son programme me fascinait, c’était justement la suppression de l’héritage, cela s’apparentait presque à un canular qui m’amusait beaucoup.

« Le chaos permet l’évolution. Toute ma vie prend son origine dans ce constat. » C’est aussi à cette difficile entrée en matière dans la vie que vous faites allusion ?

Au départ, j’avais un goût assez prononcé pour les mathématiques. Je pensais que cela pouvait être un objectif dans la vie. Puis j’ai découvert, pendant mes études, que c’était un monde assez froid, masculin et sinistre, qui n’intéressait pas grand-monde. Être doué à cela ne représentait pas beaucoup d’intérêt. Les mathématiques modernes comportaient pourtant des options philosophiques très importantes. J’ai été pris de passion pour Alan Turing, qu’on connaît surtout pour être l’inventeur de l’ordinateur et pour avoir craqué les codes des Allemands durant la guerre. Il est surtout le créateur d’une modélisation mathématique de la morphogenèse, la théorie du chaos, qui avait pour but d’expliquer la naissance de la vie par des raisons mathématiques : dans un système dynamique en évolution, le chaos finit par produire une certaine organisation. Autrement dit, en faisant n’importe quoi de manière répétitive, on finit par obtenir quelque chose. Cela m’avait beaucoup séduit et il s’avère que c’est une vérité mathématique profonde. Il y a un autre mathématicien, Gödel, connu pour son théorème de l’incomplétude et qui établit que certains problèmes et certaines vérités mathématiques resteront indémontrables. Pour moi, ces deux théories constituent une sagesse de l’existence, qui consiste à ne pas compter sur le rationalisme pour parvenir à la solution des problèmes.

Vous évoquez longuement dans votre livre votre identité juive. Vous avez toujours eu un rapport compliqué au judaïsme, de même que vos parents, athées laïques, qui ne comprenaient pas l’antisémitisme. Et les années d’occupation ont toujours été taboues.

Il faut dire que j’ignore à peu près tout du judaïsme malgré mes origines. Encore récemment, certains juifs m’ont rappelé l’existence de fêtes que je ne connais pas. Je suis une sorte de juif converti. J’ai été baptisé et éduqué chez les jésuites, et j’ai obtenu le premier prix d’histoire sainte. D’ailleurs, jusqu’à mes onze ans, j’ignorais complètement que j’étais juif et une fois que je l’ai su, je ne voulais absolument pas l’être. J’étais à l’école un bon petit élève antisémite comme tous les autres, à qui on avait appris qu’il fallait harceler les filles juives du lycée d’en face. Ensuite, mon père m’a quelque peu éduqué mais c’est resté lacunaire. En revanche, j’ai une connaissance très approfondie de l’histoire de l’antisémitisme.

Mon père et moi, avant 1948, n’avions pas une bonne image des juifs pour une raison historique : la collaboration avec l’occupant de la majorité des juifs parqués dans les quelque 600 ghettos imposés par les nazis en Europe de l’Est. Ce qui les a poussés à s’opposer à la résistance de certains autres juifs du ghetto, qui souhaitaient, eux, se fournir par exemple en armes par le biais du marché noir. Lors du soulèvement du ghetto de Varsovie, on comptait 200 insurgés contre 40 000 qui priaient à la synagogue… J’ai perdu le sommeil pendant dix ans après avoir su cela et je ne l’ai jamais vraiment récupéré depuis. J’ai été horrifié de voir que la religion a pu conduire les juifs à accepter la soumission. Aujourd’hui, je soutiens l’état d’Israël car, par sa création, les juifs ont prouvé que tous les clichés antisémites étaient faux. En Occident, on a toujours estimé le rapport de forces, la guerre et les victoires militaires. Jusqu’en 1948, les juifs n’avaient pas eu l’occasion de prouver leurs talents dans ce domaine. Ils ont su le faire après avoir créé Israël et ont montré au monde qu’ils n’étaient pas un peuple de lâches, comme on s’ingéniait à le faire croire jusque-là, mais qu’ils étaient idéalistes, courageux, dignes et non cupides. Ils ont gagné leur guerre et ont cessé d’être méprisés.

Si l’on se penche sur le titre du livre, son humour tranche avec la situation dramatique qu’il décrit. Il semble que vous ayez toujours considéré votre vie et votre œuvre avec un certain détachement, un regard amusé. Vous qualifiez par exemple vos œuvres de « jouets pour adultes ». Cela vous vient-il justement de cette confrontation, très tôt, au pire de l’humanité, d’où un besoin de vous en distancier pour survivre ?

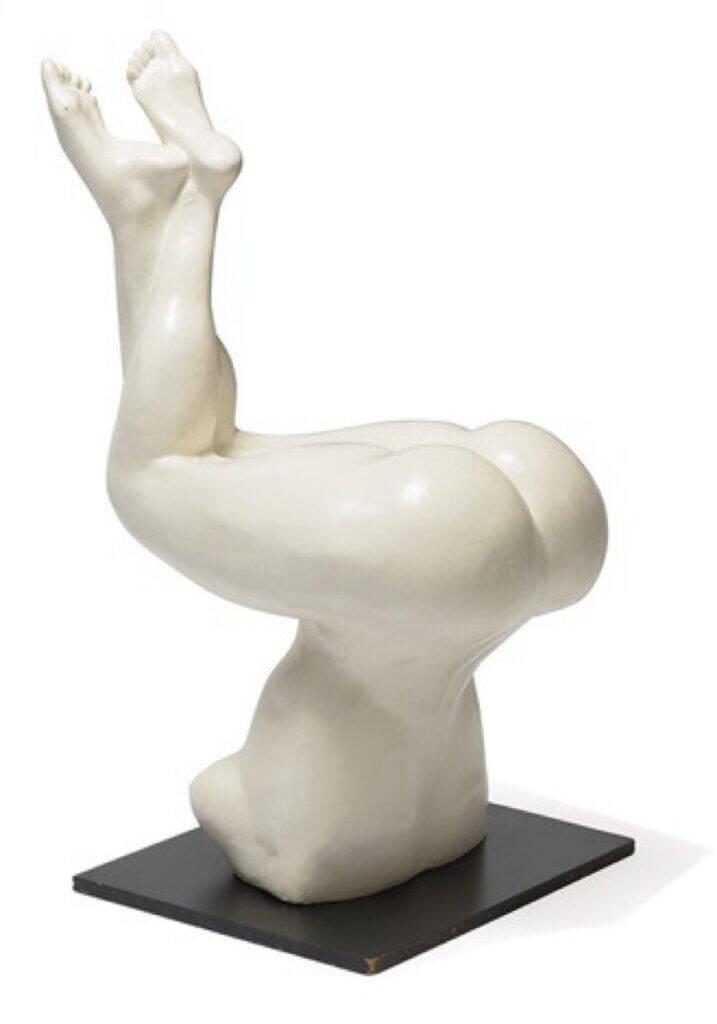

J’ai découvert très tôt que j’étais doué du sens de l’ironie, qui m’aidait justement à prendre du recul par rapport à une réalité un peu triste. J’ai traduit cela dans mes œuvres. Cette sculpture à côté de vous, je l’ai baptisée le Saint Siège. J’ai créé une autre sculpture en forme de bouche, un thème assez courant mais que j’ai détourné en l’appelant l’Echauffeuse. Ou bien encore une autre sculpture qui s’appelle la Langue mise à table. D’ailleurs, certaines de mes œuvres ont eu le privilège d’être censurées. Comme je le disais, j’ai un certain goût pour la désobéissance, et donc la provocation. Je destine mes œuvres à ce que j’estime être le meilleur public, c’est-à-dire le public des gens incultes qui comprennent un peu ce que je fais, qui n’osent pas l’aimer franchement parce qu’ils ont besoin d’une autorité supérieure qui décide si c’est acceptable ou non et qui ont peur, quand cette autorité n’est pas là, d’avoir mauvais goût. Et le public idéal est celui des enfants qui, eux, comprennent parfaitement ce que je fais. Lorsqu’un enfant se rend à l’une de mes expositions, il s’imagine tout de suite dans une aire de jeux. Or précisément, mon œuvre se veut opposée à ce que représente le mobilier dans notre culture, c’est-à-dire un symbole de statut et de bienséance. Par conséquent, j’ai tenu à ce que mon mobilier artistique ne symbolise rien d’autre que le jeu et l’atmosphère festive. D’un autre côté, j’ai aussi sculpté des œuvres plus « sages », plus fonctionnelles, pour montrer que je maîtrisais la matière et aller au-delà de l’expansion libre de mon maître César. Ma sculpture peut être utilisable ou non, le plus important est qu’elle corresponde à un thème, donc je fais de la sculpture figurative sur le thème du mobilier. Le type d’expression que j’ai toujours cherché est le caractère un peu tellurique et extraterrestre. Je travaille uniquement avec des formes organiques. Je suis de formation et de pratique industrielle un ingénieur tout à fait classique, donc quand je fais de la technologie, je la fais de manière orthodoxe en utilisant la géométrie. Et quand je réalise des œuvres d’art, je fais abstraction de la géométrie, de la technologie et de toutes les règles qui constituent le code industriel.

Je me situe dans la continuité des artistes du nouveau réalisme et du pop art des années 1960, qui ne prenaient rien au sérieux et qui s’adonnaient à la dérision systématique, leur expression artistique étant fondamentalement ironique, ludique et provocatrice. Je peux vous citer Arman qui sculptait des poubelles, Spoerri et ses déchets, César et ses compressions de ferraille, Yves Klein qui roulait les femmes dans la peinture, Niki de Saint Phalle dont les sculptures féminines choquaient le code de la bonne plastique. A cette époque, l’irresponsabilité sociale était possible car le chômage n’existait pas. On pouvait se permettre d’être un artiste qui ne vendait rien (sauf de temps en temps à un mécène mais cela ne vous permettait pas de vivre décemment) ; quand vous aviez besoin d’argent, vous consultiez les petites annonces dans le journal, en général France-Soir ou le Parisien libéré, et vous exerciez, dès le lendemain, le premier boulot qui se présentait à vous. C’était un esprit de dilettantisme et d’insouciance qui a complètement disparu maintenant. J’avais des amis dans le monde de l’art, ils m’ont présenté à d’autres artistes dont j’ai été l’assistant, François Arnal, Robert Malaval et bien sûr César.

Cette époque du nouveau réalisme, de l’abstraction sera plus tard suivie du pop art. L’ensemble forme une composante de l’art contemporain, que vous qualifiez de « gadget » même s’il n’est pas méprisable. On sent à la lecture de votre ouvrage une certaine méfiance de votre part vis-à-vis des courants artistiques. Pour quelle raison ?

J’ai puisé dans certains courants artistiques différents éléments qui m’ont servi pour ma propre expression artistique. J’ai ainsi prélevé dans le pop art le costume, l’emballage de mes sculptures, c’est-à-dire la couleur. Le pop art est une forme de dérision de la société de consommation. Mes œuvres, quant à elles, sont des objets de fantasme : ils n’existent pas dans la réalité. On peut en trouver dans la bande dessinée par exemple mais pas dans la vie de tous les jours ou dans la publicité. Mais j’utilise cette dimension ludique et humoristique du pop art pour les intégrer dans mon travail. C’est pour moi un code de vie, qui est un refus des codes adultes très représentatif de l’époque des années 1960 où j’ai commencé mon œuvre, dans un esprit libertaire et de contestation. L’esprit de l’époque, c’était aussi le refus du service militaire, de la colonisation, de l’Algérie française… C’était la libération la plus intégrale possible, qui s’était déjà rencontrée dans les années 1930 auprès d’une élite privilégiée (les artistes contestataires aux modes de vie différents, comme Kiki de Montparnasse qui était la maîtresse de quatre artistes à la fois etc.). Les années 1960 étaient différentes dans le sens où la libération concernait cette fois toute la société et non plus une caste d’artistes. Tout le monde avait le droit à la parole et à un comportement hors normes. Et je ne parle même pas des beatniks, des hippies et des blousons noirs. Le rock a alors succédé au jazz. C’était un état d’esprit général dont le public n’avait pas forcément conscience car il fallait compter aussi sur la répression policière du pouvoir. J’en ait fait les frais plusieurs fois. Ainsi, j’ai passé deux nuits en garde à vue avec ma maîtresse de l’époque pour avoir loué une chambre d’hôtel sans que nous soyons mariés. Cela constituait un délit et l’hôtelier nous avait dénoncés auprès de la police des mœurs. En 1979, moi et quelques dizaines d’autres personnes avons été inculpés au tribunal de Paris pour outrage aux bonnes mœurs en raison d’annonces que nous avions fait paraître dans Libération. Le journal avait en effet mis en place un espace pour publier des annonces gratuites et cela était l’occasion, pour les plaisantins, d’écrire des insanités. A l’époque, on pouvait se faire arrêter pour cette raison. L’éditeur Jean-Jacques Pauvert, qui avait édité Histoire d’O de Pauline Réage, en a fait les frais.

Aujourd’hui, la mode de la virtuosité est passée ; on n’achète pas l’œuvre d’un peintre ou un sculpteur parce qu’il peint bien ou qu’il sculpte bien. On achète l’œuvre de quelqu’un qui a des idées nouvelles.

Vous êtes d’ailleurs pessimiste sur l’avenir de l’art. Vous écrivez qu’il n’est maintenant qu’une parenthèse, alors que dans les années 1970, cela représentait « la vie même, la chair de vos existences ». Qu’est-ce qui a tué l’art ? La spéculation ? La consommation ?

L’art contemporain a progressivement intégré un code particulier qui est celui de l’obligation d’innovation permanente. Et cela a contribué à tarir son inspiration car il est très difficile à respecter. Si l’artiste n’innove pas, il est méprisé. Donc il est condamné à l’innovation et pour cela, il est nécessaire d’avoir des idées. Je suis bien placé pour le savoir car ma profession est justement d’avoir des idées. Deux personnes, au caractère très différent, m’ont ouvert les yeux : l’historien de l’art Pierre Restany et le peintre Nicolas de Staël. J’ai rencontré ce dernier par hasard quand j’avais douze ans, il commençait déjà à souffrir de dépression et était obsédé par la question de l’innovation et de l’imposture, celle d’artistes qui, faute d’idées, prennent des directions contraires et prétendent créer une œuvre en faisant n’importe quoi. A cette obsession s’est ajouté un chagrin d’amour qui l’a poussé au suicide. Bien sûr, je n’avais pas tout compris sur le moment, mais cela m’avait frappé.

J’évolue dans une discipline qui est celle du design d’art, c’est-à-dire le design comme objet d’art et comme discipline de la sculpture, élevé au rang d’art majeur par Restany. Le design a commencé à être pris au sérieux à partir de l’exposition qui lui a été consacrée en 1995 au musée des Arts Décoratifs. A partir de là, il a été exposé dans les galeries, les musées… Aujourd’hui, il faut des idées nouvelles mais les créateurs n’en ont plus.

Mais vous, vous avez eu une idée nouvelle : sculpter le polyuréthane et les diverses matières plastiques, des matériaux en plein essor dans les années 1960, quoique peu nobles, surtout dans le domaine artistique. Qu’est-ce que cela vous inspirait à l’époque ?

Le fait de travailler sur des matériaux considérés comme non nobles, c’était l’assurance de ne pas être pris au sérieux par les galeries, qui refusaient de vous représenter. Pour la part, ces matériaux m’inspiraient beaucoup car je les maîtrisais, ce qui me permettait de créer des formes intéressantes. Il me restait à attendre que le monde de l’art finisse par accepter qu’un objet qui ne soit pas en bronze, en marbre, en bois… puisse être exposé au même titre que les autres. A l’époque, le plastique, surnommé « plastoc » pour rappeler le toc, était un produit jetable. Les galeries, qui sont toujours rétrogrades, se disaient qu’aucun amateur d’art n’allait investir dans un matériau périssable qui risquait de perdre sa valeur. C’est ce qui est arrivé à César, qui a été tenté de travailler le plastique et qui a été très fermement mis en garde par son galeriste. L’esprit frileux des galeristes l’a empêché d’exposer à Beaubourg de son vivant, alors que c’était son rêve.

Même si je n’ai pas la prétention d’expliquer le marché de l’art comme le ferait un critique, il faut néanmoins savoir que l’art est d’abord et avant tout une question relationnelle. Entre les deux guerres, l’explosion de l’art contemporain s’explique surtout par le fait de quelques promoteurs, de riches mécènes et de grands galeristes américains comme Kahnweiler, Castelli etc. La reconnaissance d’une direction artistique est incarnée par des personnalités. L’une des possibilités nouvelles de création pour l’art a été l’art abstrait. Or, contrairement à ce qu’on pouvait penser, on ne peut pas faire n’importe quoi en art abstrait ; quand cela finit par ressembler à n’importe quoi, ce n’est plus de l’art et le public s’en détache.

Un artiste, jusqu’à la fin du XIXe siècle et même au début du XXe, était un artisan virtuose. Aujourd’hui, la mode de la virtuosité est passée ; on n’achète pas l’œuvre d’un peintre ou un sculpteur parce qu’il peint bien ou qu’il sculpte bien. On achète l’œuvre de quelqu’un qui a des idées nouvelles, qui crée des œuvres suggestives, qui ont un sens, qui provoquent une émotion. Le monde a changé et a des exigences qu’il n’avait pas avant.

Le plastique pâtit aujourd’hui une image très dégradée, sans faire de jeu de mots. Il est dangereux et polluant. Vous écrivez d’ailleurs qu’il doit disparaître et que vous accompagnez sa disparition. Est-ce la raison pour laquelle vous vous êtes tourné vers la sculpture du matériau biodégradable ?

J’ai recours au biodégradable car je suis ingénieur du bioplastique contemporain, donc je connais cette technique. Le plastique, tel qu’il est actuellement utilisé, est extrêmement polluant. Je pourrais être considéré comme un ennemi public car je suis payé pour le rendre rigoureusement non biodégradable, c’est mon travail. Mes principaux clients vendent du plastique pour en faire des composantes du bâtiment ; ce qu’ils livrent doit avoir une résistance irréprochable pendant dix ans en Europe et quinze ou vingt ans aux Etats-Unis (selon les états). Pour préserver ce plastique (qui doit être exposé en extérieur, sur les toits, les terrasses, comme isolant) de la dégradation pendant une quinzaine d’années, il doit résister jusqu’à sa destruction complète, qui nécessitera environ 400 ans. Mais ce n’est pas tant les ingénieurs du plastique qu’il faut blâmer ; en effet, la pollution est entretenue par les très nombreux consommateurs d’eau en bouteille plastique, par exemple. Cette eau en bouteille ne vous fera aucun mal. Elle est filtrée, traitée aux UV, avec du chlore, des charbons actifs, donc elle est rigoureusement sans bactéries et est débarrassée de ses effluents toxiques. Elle est presque aussi bonne que l’eau du robinet, mais pas autant. En effet, le plastique des belles bouteilles aux teintes bleutées que vous achetez et qui ont une durée de résistance de dix à quinze ans a été, pour obtenir cette couleur, traité aux antioxydants (des absorbeurs d’UV et des perturbateurs endocriniens, notamment le glyphénol). Quant à l’eau qui est dedans, elle vous coûtera 200 fois plus cher que l’eau du robinet, c’est le prix à payer du marketing…

Le problème étant que les bouteilles d’eau en plastique, en PET, représentent chaque année 600 millions de tonnes de plastique. Que vont-elles devenir ? On vous dit qu’on va les recycler mais c’est un mensonge car techniquement, on ne sait pas le faire. Il existe six grandes familles de plastique dans un but de consommation : le polystyrène, le polyéthylène, le polypropylène, le PVC, l’ABS et le chlorure de vinyle. Ces plastiques ont un désavantage : on ne peut pas les mélanger. On ne peut donc pas les broyer puis les refondre ensemble. On ne peut recycler le PET ou le PVC que si on les sépare des autres. Peut-être sera-t-on en mesure de la faire d’ici cinquante ou cent ans avec l’intelligence artificielle mais au moment où je vous parle, la machine qui permettrait de réaliser cet exploit en repérant chaque type de plastique et en le prélevant n’existe pas encore. En attendant, que fait-on ? On prend ces plastiques, on les comprime, on en fait des balles et on les envoie comme combustible dans les centrales thermiques où elles vont rejeter dans l’atmosphère tout le gaz carbonique qu’on y a mis. On procède ainsi faute de savoir faire autrement. Il est temps de se souvenir de cette phrase de Pierre Dac : tout s’arrange dans la vie, mais mal !

Vous avez exposé à la galerie Fanny Jacquemaire en début d’année. Quel bilan en tirez-vous et quels sont vos projets en collaboration avec votre agent Kim Chi Pho ?

Cette exposition a permis à des organes de presse de l’art étranger (en Italie, en Espagne, aux États-Unis etc.) de me faire un peu connaître. Je suis assez méconnu, pour plusieurs raisons ; les marchands d’art, les agents et les galeristes pourront vous en donner certaines. Pour ma part, j’en vois une fondamentale : je propose des objets faciles à vendre. A une certaine époque, les marchands d’art ont eu besoin de gagner de l’argent, ils ont donc écoulé mes œuvres en grand nombre et très facilement sans avoir à me mettre sur le devant de la scène et en expliquant aux acheteurs qu’elles prendraient de la valeur d’ici quelques années. Le résultat est que mes œuvres circulent sur Internet sans que personne sache qui les a produites.

Je suis un artiste anonyme, le recordman de l’incognito. Est-ce irrémédiable ? Non, mais cela répond à un principe très fréquent dans le domaine artistique, qui est le choix entre la gloire et la vie. Si j’acceptais de mourir un peu plus vite, tout s’arrangerait ; mais je n’en serais pas informé.

L’exposition de janvier à la galerie Jacquemaire a été un succès médiatique, elle a été reprise sur tous les réseaux sociaux. On enchaîne d’ailleurs avec une autre exposition chez The Woods Gallery spécialisée dans le design et qui représente des grands noms comme Eames, Ettore Sottsass, Memphis Milano. Le galeriste Simon Lecoy a sélectionné un certain nombres de pièces qui seront exposées normalement à partir de la fin mars ou en mai. Et en avril, on exposera aussi à Lyon.

- Exposition de Louis Durot du 11/04 au 11/05 à The Woods Gallery, 17 rue André Del Sarte, 75018 Paris.