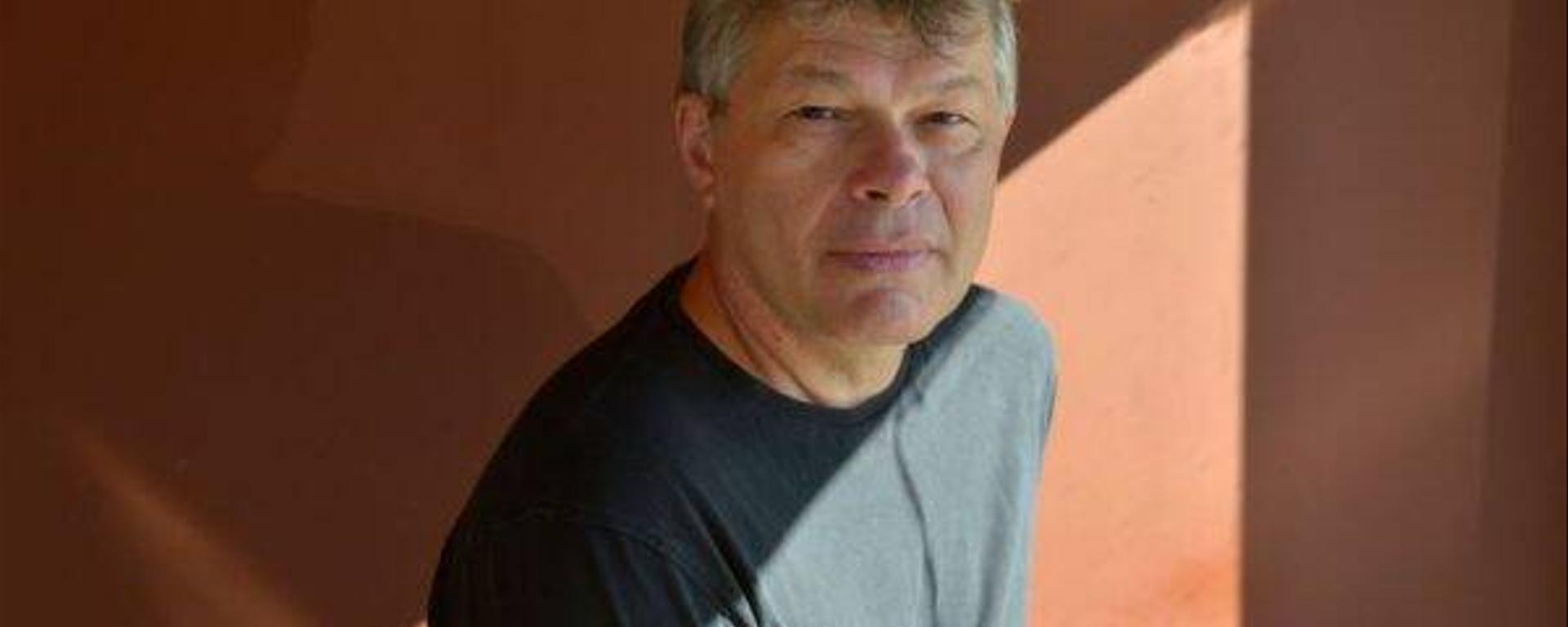

Romancier (Le maréchal absolu, La première pierre…), universitaire (spécialiste de Huysmans), Pierre Jourde est aussi connu pour sa plume aiguisée de satiriste, que le lecteur a pu découvrir dans un essai qui a fait date, La littérature sans estomac. L’écrivain a également pris position à plusieurs reprises sur l’affaire Matzneff. S’il condamne l’homme, il s’oppose aussi à la censure de ses livres. Pierre Jourde est aujourd’hui notre invité pour en débattre.

Dans l’une de vos chroniques pour le site du nouvelobs, vous affirmez que, si Gabriel Matzneff est un délinquant sexuel ayant commis des actes punissables par la loi, il doit passer en justice. Mais vous dites, en même temps, qu’il ne faut pas l’interdire d’écrire. Vous vous justifiez en affirmant que “la littérature nous donne accès à toutes les possibilités éthiques, à la relation intime d’un être avec ses choix, que nous les jugions bons ou mauvais“. Pourriez-vous développer cette dernière affirmation ?

Nulle part ailleurs que dans la littérature on ne comprend mieux la relation des hommes avec leurs valeurs

Il est difficile d’avoir accès au mal, à son fonctionnement intime, à ce qui le suscite, à l’attirance qu’il engendre. La littérature est unique pour cela. La censure nous priverait d’un moyen de connaissance irremplaçable. Nabokov prend pour héros un pédophile dans Lolita. C’est une occasion de comprendre les ressorts de cette perversion. Celle du XIXe siècle admettait la représentation du mal pourvu qu’elle s’accompagne dans l’œuvre d’une condamnation explicite. Faudrait-il en revenir là, par conséquent à une littérature édifiante et moralisante ? Sade fait l’inverse, il ne cesse de justifier intellectuellement les pires horreurs. Il ouvre la possibilité d’un débat sur les règles fondamentales de l’altruisme et du respect de la personne humaine. Pourquoi pas ? Huysmans dans A rebours montre avec complaisance un être pervers qui prend du plaisir dans le mal. Les souvenirs de Maurice Sachs sont l’auto-justification d’un piètre personnage. Ils nous permettent de comprendre ce qui l’animait. Faudrait-il ne pas montrer de truands sympathiques dans les polars ? Pourtant ils tuent et ils volent. Ils cessent pour nous d’être extérieurs. Nous voyons mieux ce qui motive leurs actes. N’oublions pas non plus que la morale change avec le temps. La Chanson de Roland présente les Sarrasins comme des créatures abjectes dont il faut tuer le plus grand nombre. Ce n’est plus envisageable. Mais nulle part ailleurs que dans la littérature on ne comprend mieux la relation des hommes avec leurs valeurs. Mirabeau raconte l’histoire d’un père qui fait jouir sa fille. Aristophane met en scène une pédophilie parfaitement admise parmi les Grecs. Ce n’est pas une raison pour l’admettre aujourd’hui, mais cela nous rappelle à la relativité de nos valeurs.

Ne pensez-vous pas, à l’inverse, que la littérature, parce qu’elle donne accès, précisément, à toutes les possibilités, pourrait avoir pour conséquence de libérer certains désirs criminels réprimés par la société ? L’association de lutte contre la pédophilie L’Ange Bleu affirme ainsi que les récits de Matzneff tendent à “normaliser” la pédophilie, et ont représenté un véritable “guide au passage à l’acte“, un “mode d’emploi pour les pédophiles“, qui se sont sentis légitimés par ces ouvrages.

C’est un vieux débat, dont on ne sort jamais, entre la catharsis aristotélicienne, pour qui le spectacle du mal nous permet de nous en libérer, et le rousseauisme pour qui cette représentation au contraire nous corrompt. Je ne trancherai évidement pas, mais on peut tout aussi bien penser que Matzneff montre malgré lui la médiocrité de la pédophilie. Je doute qu’on passe à l’acte parce qu’on l’a lu. Au XVIIe et au XVIIIe, on accusait les romans de corrompre la jeunesse, principalement les femmes. La poésie de Baudelaire a été condamnée pour des raisons similaires. Si nous censurons Matneff aujourd’hui, je crois que la postérité nous jugera aussi sévèrement que nous jugeons aujourd’hui les censeurs de Baudelaire. Non que Matzneff soit aussi intéressant que Baudelaire, la question n’est pas là, elle est dans la démarche de l’interdiction pour répondre à un supposé danger.

Vous parlez, toujours sur le site du nouvelobs, du “terrorisme intellectuel des Sollers et Savigneau” qui protégeait à l’époque des individus comme Gabriel Matzneff. Pourriez-vous nous dire, en quoi, précisément, consistait ce “terrorisme intellectuel” ? Quelles étaient ses armes ? Ses victimes ? Ses adversaires ? Dans quelle mesure, également, a-t-il contribué à l’immunité de Gabriel Matzneff ?

Parce que Denise Bombardier a manifesté dans une émission de Pivot, face à Matzneff, sa réprobation pour la mise en scène de la pédophilie, elle s’est fait injurier. Sollers l’a traitée de « mal baisée » à la télévision. Encore aujourd’hui, Josyane Savigneau qualifie ses textes de « purge » comparés à ceux de Matzneff. Il n’y a pas si longtemps, si vous manifestiez votre peu de goût pour la pédophilie, vous passiez pour un petit bourgeois coincé de droite, un réac moralisateur. Critiquer le moindre aspect de la modernité vous condamnait à vous faire traiter dans les journaux de lepéniste répandant des idées nauséabondes. Je l’ai vécu personnellement. Tout le monde craignait Le Monde à l’époque. Pour l’avoir critiqué j’ai subi d’innombrables interdictions dans divers journaux. Le festival de Bron a vu Le Monde rompre son partenariat avec lui parce que j’y avais été invité. Domecq a subi la même chose pour ses critiques de l’art contemporain, et Jérôme Ducros s’est fait traiter de nazi pour une mise en question de la musique atonale. Même chose pour Benoît Duteurtre. Il fallait être absolument moderne, sinon on était hitlérien. La liberté sexuelle sous toutes ses formes faisait partie de cette modernité.

Ce terrorisme intellectuel existe-t-il toujours aujourd’hui ? A-t-il disparu, ou bien changé de visage ?

Il survit, mais est sans doute moins virulent. Il a surtout complètement changé : à présent, on intervient violemment pour empêcher une représentation d’Eschyle, on boycotte, on perturbe des conférences, ou on obtient de les faire annuler, parce qu’il s’agirait d’offense aux femmes, aux noirs, aux homosexuels, à l’islam, au christianisme, à tout ce qu’on veut, offenses la plupart du temps parfaitement imaginaires, ou parce qu’un auteur ou réalisateur a commis des actes répréhensibles dans sa vie privée. C’est une terrifiante régression de la liberté d’expression et du débat démocratique.

Vous dites qu’un écrivain pédophile doit répondre de ses actes devant la justice « au même titre qu’un charcutier ou qu’un docker pédophile » ; et vous affirmez dans le même temps que Gabriel Matzneff doit continuer à pouvoir écrire, participer à des colloques etc…Mais qu’en est-il, dès lors, de la responsabilité de l’éditeur, ou du critique littéraire ayant fait l’apologie des livres de Matzneff ? A-t-il lui aussi une responsabilité (comme l’affirme l’association L’Ange Bleu), dans la mesure où les livres dans lesquels Matzneff décrit ses pratiques pédophiles ne sont pas seulement des récits de fiction, mais aussi des journaux autobiographiques ?

pénaliser, non l’individu, mais l’auteur, l’éditeur ou le critique, c’est confondre les mots et les actes. Je trouve que les ouvrages de Sade sont bons. Suis-je pour autant favorable à ce qu’on torture les femmes ?

On est parfaitement légitime à considérer qu’une œuvre autobiographique est une pièce à conviction dans une enquête sur les agissements d’un individu. C’est le cas pour Matzneff. Mais pénaliser, non l’individu, mais l’auteur, l’éditeur ou le critique, c’est confondre les mots et les actes. Je trouve que les ouvrages de Sade sont bons. Suis-je pour autant favorable à ce qu’on torture les femmes ? Je suis éditeur de Huysmans, notoirement antisémite. Suis-je pour autant condamnable ? C’est toute la littérature, ou presque, qu’il faudrait condamner, comme on a condamné l’éditeur de Baudelaire, Poulet-Malassis. J’ai l’impression qu’il y a une furieuse envie de régression de deux siècles. Il n’y a pas que la justice. On a tout à fait le droit d’attaquer un livre, de le moquer, de le condamner. Aujourd’hui, au lieu de discuter, de débattre, on va au tribunal. Faut-il établir une distinction entre un texte de fiction et un texte autobiographique ? Le problème est que les frontières sont difficiles à établir, et que dans la littérature contemporaine elles sont de plus en plus brouillées. Si on décide de pénaliser un texte parce qu’il est autobiographique, quelles limites la justice va-t-elle se donner ?

Il y a quelques décennies, Gabriel Matzneff était invité sur le plateau d’Apostrophes, et ses journaux autobiographiques, dans lesquels il décrit ses pratiques pédophiles, étaient défendus par des journaux de première importance. Aujourd’hui Gallimard cesse de publier ses journaux, son aide du CNL a été supprimée, et l’homme est attaqué en justice pour apologie de crime. Comment analysez-vous ce retournement ? Autrement dit, comment se fait-il, selon vous, que la pédophilie se soit posée, à une certaine époque, et dans un certain milieu, comme un objet littéraire transgressif et non un problème pénal ? Et quels sont les facteurs qui ont mené à un changement de perception ?

En matière de mœurs et de sexualité, les frontières du légal et l’illégal, du moral et de l’immoral varient considérablement suivant les lieux et les époques. Pas très loin de chez nous, l’adultère est un crime. L’homosexualité aussi. C’était le cas en Europe il n’y a pas si longtemps. Ce qui se passe en Occident en cette matière est directement issu des contradictions inhérentes au mouvement de libération des mœurs qui a changé notre rapport à la sexualité dans les années 70. Il s’agissait de libérer les femmes, mais aussi les enfants, que l’on supposait à même d’avoir une vie sexuelle eux aussi, et de cesser de marginaliser ou d’inférioriser toutes les formes de différences, toutes les minorités. Il était interdit d’interdire. La morale n’était qu’un instrument d’oppression de la bourgeoisie. Or ces groupes, ethniques, religieux, sexuels, etc., qui ont désormais nettement plus le droit à la parole et tendent à se transformer en groupes de pression, réintroduisent la morale pour faire valoir leurs droits. C’est caractéristiques dans la cas de la « libération sexuelle ». Dans bien des cas, la libération sexuelle était une libération de la pornographie, une manière de ne toujours considérer les femmes que selon leur corps, tout en se réclamant de la « liberté ». Le retour de bâton était fatal, et un certain féminisme s’accompagne d’un retour à la morale.

Dans bien des cas, la libération sexuelle était une libération de la pornographie, une manière de ne toujours considérer les femmes que selon leur corps, tout en se réclamant de la « liberté »

Vous avez invité, il y a 6 ans, Gabriel Matzneff à un colloque organisé en collaboration avec L’Ecole Normale Supérieure de la rue d’Ulm, sur le thème de l’autocensure. Gabriel Matzneff y a affirmé son refus de l’autocensure. Pourquoi êtes-vous d’accord avec lui sur ce sujet ?

L’autocensure intègre dans l’œuvre la pression sociale. C’est une forme de soumission de la littérature. C’est désormais une des formes les plus pratiquées de la censure, puisque la censure d’état a quasiment disparu. Les avocats surveillent les textes chez l’éditeur, les sensitive readers en font expurger ce qui peut déplaire à tel ou tel groupe. Et l’écrivain, de lui-même, va chercher désormais à éviter les ennuis. Censure d’autant plus pernicieuse qu’elle est invisible.

Dans votre dernière chronique, vous défendez le dernier ouvrage de Carole Talon-Hugon, L’Art sous contrôle, qui décrit un double mouvement : l’art contemporain est de plus en plus soumis à des jugements moraux, d’un côté, et les artistes se veulent de plus en plus responsables, de l’autre. Or, vous affirmez, à la fin de votre article, que l’art consiste d’abord à “suspendre toutes les valeurs“. Pourriez-vous développer cette affirmation ? Peut-on appliquer cette affirmation à la littérature ?

La proposition n’est sans doute pas universelle. Elle concerne surtout la modernité, et elle peut définir les œuvres les plus abouties. La sculpture antique, l’épopée médiévale illustrent surtout les valeurs dominantes. Dans la modernité, l’art nazi, soviétique ou maoïste fonctionnent selon un partage sans nuance entre le bien et le mal. Mais le roman moderne est fondé par Don Quichotte, dont les valeurs sont indécidables : c’est à la fois une illustration nostalgique de la chevalerie d’antan, et une rupture ironique avec les valeurs de celle-ci. On pourrait dire la même chose de Mme Bovary, qui est en même temps un autoportrait de Flaubert et une satire impitoyable de la petite bourgeoisie. L’art et la littérature moderne m’intéressent quand ils reposent sur ce type de contradiction, de conflit . L’humour en est un des instruments les plus efficaces. Ni la propagande ni la pure négation n’ont d’humour.

Entretien réalisé par Sébastien Reynaud