Troisième halte dans les rues brûlantes d’Avignon, entre mistral nerveux et affiches flottantes. Dans ce nouvel épisode du journal de bord, Milène Lang poursuit sa traversée du Festival. De l’installation immersive sur Kaboul aux tragédies antiques, des terrasses animées aux gradins secoués par l’émotion, elle capte ce que la ville offre de plus vif : une tension entre spectacle et réalité, entre politique et poésie. Une plongée sensorielle et lucide dans une cité-théâtre où chaque fenêtre, chaque regard, raconte le monde.

Le vent fouette mon visage quand ce ne sont pas les rayons du soleil déjà chaud en ce milieu de matinée qui me piquent l’épiderme. A l’ombre, le soleil vengeur est enchaîné mais le vent continue, lui, de se déchaîner. L’ombre est un lieu faussement sûr et faussement épargné, comme une cellule de prison.

Comment anéantir mieux un peuple qu’en construisant une enfance et une jeunesse sans autres souvenirs que le chaos et le néant d’un avenir qui ne se pense pas plus loin que devant la vitre d’une fenêtre close ?

Dans leur installation One’s own room inside Kabul présentée dans la salle des colloques du Cloître Saint Louis, la journaliste Caroline Gillet et l’artiste performeuse et féministe hazara d’Afghanistan Kubra Khademi invitent le public à pénétrer dans une pièce où une table est dressée pour lui et attend qu’il vienne s’y asseoir. Puis un membre du staff du Festival vient fermer la porte. Les spectatrices et les spectateurs, installés sur les coussins de gradins bi-frontaux constitués de deux rangées, découvrent sur les deux murs qui se font face une fenêtre où est diffusée une création vidéo réalisée par une équipe anonyme de Kaboul. Les images se mêlent aux commentaires audios de Raha. Elle y partage son quotidien de jeune femme de vingt-et-un ans, isolée du monde extérieur depuis la prise de pouvoir des talibans : dès août 2021, elle s’est mise à envoyer des centaines de notes vocales à la journaliste Caroline Gillet. La pièce est bien loin d’être une chambre à soi émancipatrice comme celle de Virginia Woolf : elle symbolise aussi bien la fragilité des femmes en Afghanistan que l’incapacité de la guerre à garantir la protection des libertés fondamentales et la fragilité de la démocratie qui ne doit – jamais et nulle part – être considérée comme un acquis. La tension dramatique s’intensifie au fur et à mesure que naît chez le spectateur une sensation d’enfermement. Les images de bombardements se conjuguent à celles de pénurie d’eau qui rappellent d’autres images cruelles qui font l’actualité de la région ces derniers mois. Car de manière subtile One’s own room inside Kabul propose une expérience immersive qui donne à voir et à éprouver le quotidien des femmes afghanes autant qu’elle interroge notre statut même de spectateur, passif et qui regarde de manière distanciée comme à travers une fenêtre la tragédie de ces destins captifs. Un point que les talibans, nous rappellent Caroline Gillet et Kubra Khademi, ont très bien compris dans la mesure où, depuis décembre 2024, ils ont interdit la construction de fenêtres donnant sur les espaces utilisés par les femmes. Comment anéantir mieux un peuple qu’en détruisant les femmes qui donnent la vie ? Comment anéantir mieux un peuple qu’en construisant une enfance et une jeunesse sans autres souvenirs que le chaos et le néant d’un avenir qui ne se pense pas plus loin que devant la vitre d’une fenêtre close ?

One own’s room inside Kabul, de Caroline Gillet et Kubra Khademi

Texte et sons : Raha

Récit sonore : Caroline Gillet, Anna Buy

Scénographie : Kubra Khademi

Création vidéo artistes et techniciens anonymes à Kaboul

Lumière : Juliette Delfosse

Mixage : Frédéric Changenet (Radio France)

Sons additionnels depuis Kaboul : Benazer

Voix off en français : Sofia Lesaffre

Régie générale : François Lewyllie

Production : Latitudes Prod. (Lille)

Coproduction : Festival d’Avignon, Théâtre de la Ville (Paris), Festival d’Automne à Paris, Les Halles de Schaerbeek (Bruxelles), Festival euro-scène Leipzig, Théâtre Molière Scène nationale Archipel de Thau (Sète), Radio France

Avec le soutien d’Open Society Foundations via l’Afghanistan Cultural Fund Représentations en partenariat avec France Médias Monde

Une expérience immersive adaptée des podcasts originaux de France Inter « Inside Kaboul » et « Outside Kaboul » de Caroline Gillet.

***

En guise de provocation presque blasphématoire, je commande une glace à la pistache avalée en papotant.

Je quitte l’installation toute sonnée. En retournant sur l’avenue de la République, je me prends Avignon et son carnaval en pleine figure. Les deux faux flics qui viennent alors à ma rencontre me rassurent, parce qu’ils sont faux et parce qu’ils me font croire, le temps de notre échange, qu’il est un monde où les flics en uniforme peuvent être drôles. Cette pensée me fait sourire et, comme de nombreux festivaliers et artistes, je vais m’installer à une terrasse de la place des Corps Saints. Sans doute que le nom m’a attiré, que j’y ai vu une aubaine et une opportunité de m’absoudre. En guise de provocation presque blasphématoire, je commande une glace à la pistache avalée en papotant.

***

En parcourant les rues et ruelles d’Avignon, toute bondées encore malgré un Festival qui touche doucement à sa fin, je prends quelques photos. J’ai envie de fixer plus longtemps les images de ces affiches colorées qui volent dans le mistral ; j’ai envie de figer la vivacité de leurs couleurs pour l’empêcher de se diluer ; j’ai envie d’enfermer un peu de la lumière du midi dans mon téléphone pour la retrouver en janvier, quand le rideau gris et épais de l’hiver aura recouvert nos fenêtres parisiennes. Dans certains clichés, j’enferme des inconnus parce que j’aime la candeur de leur pose ou la détermination de leur marche. Le temps d’une photographie, ils sont les acteurs d’une pièce que je contemple. Soudain, je me rends compte qu’un couple de festivaliers entend faire de moi en train de photographier mes comédiens la comédienne de leur propre spectacle imaginaire. Nous échangeons un regard complice de photographes amateurs persuadés d’avoir vu quelque chose et qui s’en réjouissent. A côté de nous prétentieux, il y a pourtant de vrais photographes au Festival, qui sont chargés de réaliser aussi bien un album photo des spectacles, utile pour les futures dates de tournée et la communication des compagnies, que de photographier le Festival, son ambiance, ses spectateurs, ses troupes. Dès 1948, Agnès Varda rejoignait un peu par hasard l’équipe de Jean Vilar au TNP : elle était une amie du couple Vilar et gardait leurs enfants lors des représentations. Rapidement, elle s’était liée d’amitié avec eux. Âgée d’à peine vingt ans, Varda s’était mise à photographier, à partir de 1949, avec un Rolleiflex à faible ouverture et aux pellicules lentes, ce qui ne facilitait pas son travail, la vie de la troupe et les répétitions de Gérard Philipe ou de Maria Casarès dans la cour d’honneur du Palais des Papes. Pendant plus de dix ans, elle réalisa des centaines de clichés qui constituent aujourd’hui des documents d’archives essentiels sur l’histoire du Festival. On en retrouve dans le fond de la BNF conservé à la Maison Jean Vilar à Avignon, la seule antenne de la bibliothèque hors de Paris. Varda quitta son poste de photographe du Festival lorsqu’elle commença à se consacrer au cinéma et à élaborer, avec les autres jeunes cinéastes de la Nouvelle Vague, une révolution dans la manière de concevoir, d’écrire et de tourner des films. Son départ n’acte pas un divorce entre théâtre et cinéma, bien au contraire. Le 3 août 1967, Jean-Luc Godard présentait dans la cour d’honneur du Palais des Papes et pour une première mondiale La Chinoise. Depuis lors, Avignon inscrit dans sa programmation de nombreux films et documentaires et c’est une évidence… il n’y a vraiment pas photo !

***

Je ne sais pas si c’est mon inconscient qui a fait mon programme de spectatrice à ma place, mais après avoir traversé l’emblématique Maison Jean Vilar pour atteindre le Jardin de la rue de Mons, j’assiste à la représentation de la pièce d’Eschyle, Les Perses, dans une mise en scène de Gwenaël Morin. Là encore, il est question de guerre, de fils partis, de mères qui pleurent époux et enfants, d’une tragédie qu’on suit de loin, impuissants, à travers les récits de messagers, avant de se complaire dans la plainte et crier à l’acharnement des dieux. La mise en scène est minimaliste et entend, comme souvent avec Morin, donner toute sa place à cette pièce patrimoniale en partie perdue comme le rappelle une technicienne qui interrompt la pièce au moment correspondant au fragment perdu. Les quatre comédiens qui viennent fouler la terre brûlée du jardin tournent en rond autour de deux cercles enchevêtrés qui disent à eux seuls la spirale tragique de la guerre, son éternel recommencement, son retour inévitable. Les plaintes et les suppliques, adressées au public souvent directement au pied des gradins, sont lancées sans réel travail du jeu et de l’interprétation, ce qui contraint les spectatrices et spectateurs à s’attacher à la teneur même de la tragédie dont on leur fait le récit. Morin dépouille, avec ses Perses, la tragédie de sa grandiloquence hyperbolique et de ses excès : pas de musique venue souligner le pathos de ce drame, pas de jeu de lumière venu amplifier la noirceur des nouvelles apprises. La proposition est audacieuse par le choix de l’épure qu’elle assume pleinement. Cela peut déplaire, mais même ce déplaisir à sa fonction. Il vient nous interroger sur ce qui nous plaît justement dans la tragédie : est-ce l’amplification du malheur d’autrui ? Est-ce le fait que nous sommes épargnés ? Glaçantes interrogations dans les temps qui courent…

Les Perses, d’après Eschyle, de Gwenaël Morin

Avec : Jeanne Bred, Fabrice Lebert, Gilféry Ngamboulou et Julie Palmier, interprètes professionnels issus de l’atelier libre mené à Avignon depuis 2023 par Gwenaël Morin

Adaptation, mise en scène et scénographie : Gwenaël Morin

Assistanat à la mise en scène : Canelle Breymayer

Lumières : Philippe Gladieux

Travail vocal : Myriam Djemour

Régie générale : Loïc Even

Direction de production : Emmanuelle Ossena, Charlotte Pesle Beal

Production : Compagnie Gwenaël Morin – Théâtre Permanent

Coproduction : Festival d’Avignon

Résidence : Festival d’Avignon, Maison Jean Vilar (Avignon)

***

***

C’est le dernier jour du Festival et les rues avignonnaises retrouvent peu à peu leur quiétude tranquille d’un été au son des seules cigales.

Après un dernier détour par le Palais des Papes, je monte dans la navette qui m’amène à la gare d’Avignon TGV. Le départ est progressif, par étapes, comme pour faire son deuil. Nous sommes nombreux, nous marchons ensemble comme lors d’une procession religieuse. Nos valises sont plus lourdes qu’à l’aller, chargées d’un lot infini de souvenirs et de transports à digérer encore. J’emporte quelques livres qui prolongeront mon regard sur Avignon :

- Jean Vilar, Le théâtre, service public, Paris, Gallimard, 1975.

- Séphora Haymann et Louise Brzezowska-Dudez (dir.), #MeTooThéâtre, Montreuil, Éditions Libertalia, 2022.

- Olivier Neveux, Contre le théâtre politique, Paris, Éditions La Fabrique, 2019.

- Roger Assaf, Le Théâtre dans l’histoire. Tome 1 : Les Théâtres antiques, la scène entre les hommes et les dieux, Montpellier, Éditions Deuxième époque, 2025.

- Fédération des Pirates du Spectacle Vivant, Manifeste des immergé•e•s., Bordeaux, Komos, 2021.

***

J’arrive à 14h35 à la Gare de Lyon. Dans le hall 2, les vacanciers parisiens sont prêts à partir tanner leurs peaux au soleil du midi. Leur impatience est belle ; elle me console de mon retour. L’été n’est pas fini ; pour eux, pour moi, il vient à peine de commencer.

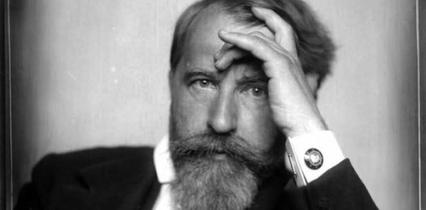

© photo Christophe Raynaud de Lage