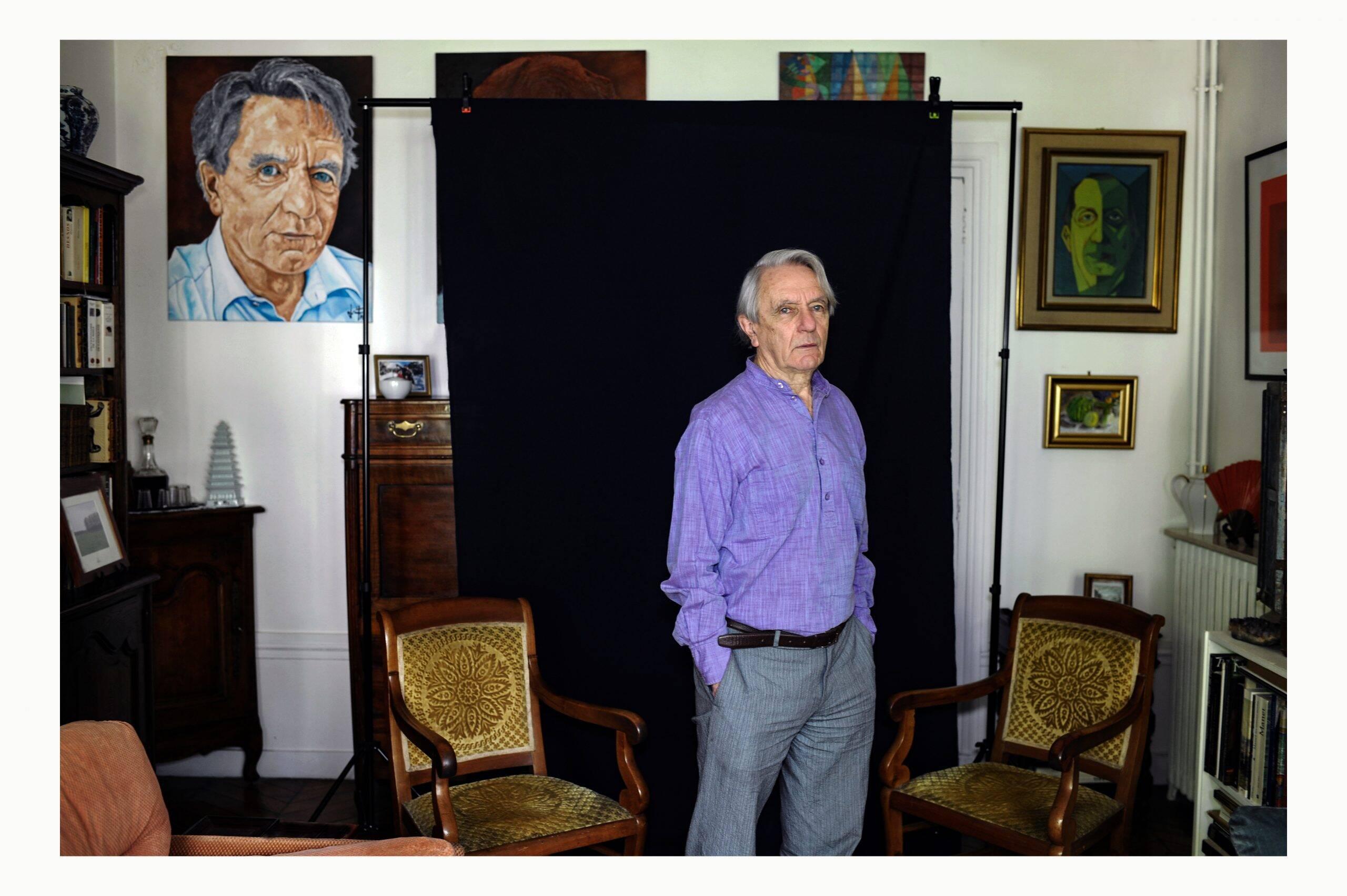

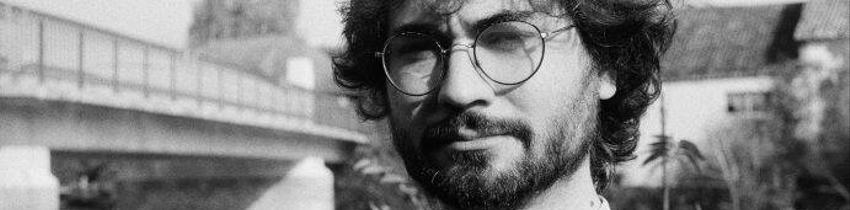

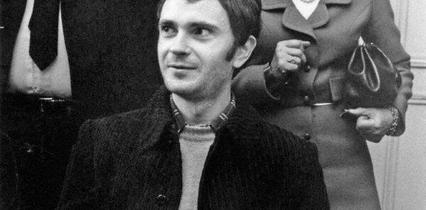

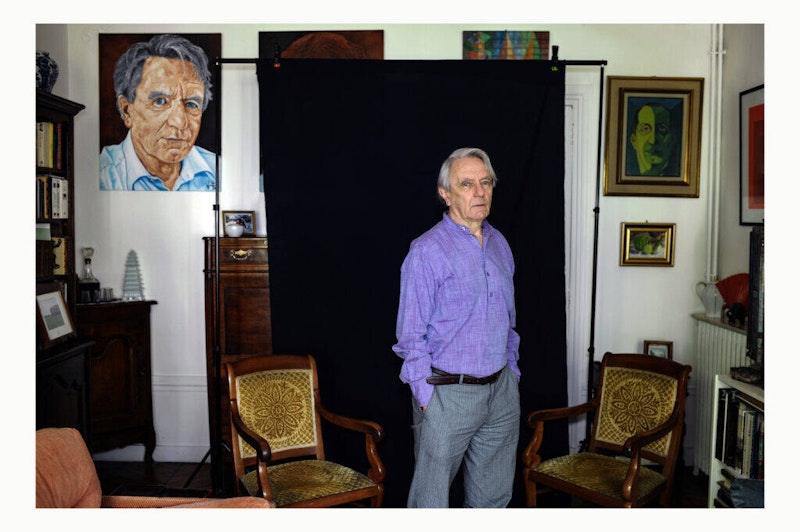

Avec son dernier livre, Les voyages de l’art, le philosophe et professeur Jacques Rancière poursuit ses recherches sur l’autonomie de l’art vis-à-vis de l’engagement et de la politique, commencées avec Le partage du sensible (La Fabrique, 2000) et Politique de la littérature (Galilée, 2007).

Voyages en utopie

Pour Rancière, l’art trouve son autonomie lorsque les artistes rejettent une certaine perfection technique classique et inventent un régime esthétique particulier à leur art qu’on appellera « art moderne » : « Le régime esthétique de l’art naît en singularisant l’art comme une sphère particulière d’expérience. L’art, au singulier, s’oppose à ces beaux-arts ou arts de l’imitation qui se caractérisent par leurs normes contraignantes, mais aussi par un ordre hiérarchique ancien » anti-démocratique. En abolissant les frontières entre arts mécaniques et arts libéraux, l’art rompt l’univers hiérarchique ancien et permet son « existence » nouvelle « comme sphère d’expérience particulière », individuée.

Dans une réflexion sur les prouns d’El Lissitzky, objets mixtes entre peinture et architecture, Rancière nous explique très bien en quoi ces projets, même s’ils échouèrent largement, prétendaient « donner une fois pour toutes à une communauté humaine le séjour qui lui convenait » : telle fut bien l’utopie (qui est en aucun lieu, selon l’étymologie grecque) des grands projets constructivistes contre les cités bourgeoises du passé.

S’appuyant sur Schiller et ses Lettres sur l’éducation esthétique de l’homme, Rancière fait remonter aux mouvements Arts & Crafts, Werkbund puis Bauhaus une pratique collective et utopique des arts voués à « se supprimer [eux]-mêmes pour s’unir à la vie prosaïque des hommes » : on définira désormais « la beauté d’une forme par son adaptation rationnelle à sa fonction en excluant tout supplément destiné à enjoliver les objets d’usage ou le décor de la maison ». dans le nouveau régime esthétique de l’art, l’« artiste est libéré par la machine du dilemme posé par Ruskin : la perfection du travail exécuté par les esclaves ou l’imperfection du travail artisanal ».

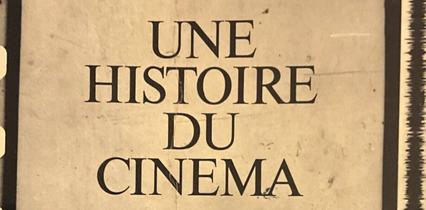

C’est dans les arts graphiques (collages, photomontages) au temps des Soviets, et dans le cinématographe, et exemplairement celui de Dziga Vertov, que « art, vie et finalité » se sont retrouvés les plus intrinsèquement liées.

C’est dans les arts graphiques (collages, photomontages) au temps des Soviets, et dans le cinématographe, et exemplairement celui de Dziga Vertov, que « art, vie et finalité » se sont retrouvés les plus intrinsèquement liées. Son film L’Homme à la caméra en particulier a synthétisé pour l’éternité « une journée de la vie nouvelle au pays de la révolution » : « la pratique du cinéaste est une activité semblable à toutes celles qui sont exercées quotidiennement dans les rues, les usines ou les bureaux. »

Les impasses de l’art communiste

Le grand, l’immense paradoxe de l’Histoire, est que ce sont les artistes comme Dziga Vertov ou Kasimir Malevitch qui crurent le plus et le mieux à l’utopie collectiviste qui ont le plus souffert du régime communiste réel se durcissant avec les années. C’est qu’en effet « le projet d’affirmation du nouveau » (l’homme soviétique) avait tendu « à devenir une œuvre par lui-même » ; alors que « l’art devait s’accomplir », pour le régime, « en se supprimant comme art », voir le désastreux art réaliste-socialiste qui recréerait un régime esthétique de la perfection imitative, c’est-à-dire un art en réalité réactionnaire : « Le réalisme socialiste n’est socialiste que parce que les personnages qu’il représente le sont. La peinture communiste n’est ici que de la peinture officielle, ni pire ni meilleure qu’une autre. » On mit pour finir Vertov et Malevitch au placard car on les accusa de formalisme (supposé bourgeois) et surtout d’avoir voulu atteindre les fins propres de leur art : attitude irresponsable pour les dirigeants du parti communiste pour lesquels l’art ne devait que servir un discours, c’est-à-dire une idéologie. Diagnostic final impitoyable de Jacques Rancière : « L’identification entre art et communisme n’aura décidément pas eu lieu. » L’utopie s’est terminée en non-lieu, puis en impasse, pure ironie de l’Histoire. « Que faire ? » demandait Lénine. Tout est à reprendre depuis le début…

- Jacques Rancière, Les voyages de l’art, Seuil, coll. « La librairie du XXIe siècle », 2023

Crédit photo : Jacques Rancière / ©Emmanuelle Marchadour