Présenté au Théâtre du Châtelet du 7 au 19 octobre 2025, le projet Hamlet/Fantômes du metteur en scène russe exilé à Berlin, Kirill Serebrennikov, propose une méditation en dix tableaux sur la figure, aussi tutélaire que trouble, d’Hamlet, le prince danois dont le spectre hante toute la tradition théâtrale et culturelle européenne, mais aussi russe.Répondant à une demande d’Olivier Py – qui a lui-même déjà monté la pièce de Shakespeare –, le metteur en scène livre un spectacle total, alliant musique, vidéo, danse et texte, lequel est proféré en français, en allemand, en anglais et en russe. Car si Hamlet/Fantômes entend raisonner sur Hamlet, et même le faire résonner une nouvelle fois, espérant trouver dans l’écho un chant encore jamais entonné, la pièce musicale est hantée par un autre spectre – complexe et ambigu – de la culture européenne : Richard Wagner.

Lorsque l’imposant rideau du Théâtre du Châtelet se lève, la scène présente l’intérieur décrépit d’un appartement bourgeois. Les hauts murs et leurs moulures d’un autre temps entourent, à jardin, de hautes fenêtres qu’aucun rayon de lumière ne parvient à percer de sa chaleur et de sa promesse de lendemain. Au plateau, la lumière est blanche, presque celle d’une salle d’opération à l’hôpital. L’imposant miroir qui surmonte la cheminée de marbre est encore recouvert de vieux draps, empêtré même dans de beaux draps. Deux comédiens entrent au plateau par la double porte du fond. L’un d’eux, le savoureux Odin Lund Biron, pousse une brouette remplie de crânes, l’objet-totem dont la seule présence sur un plateau de théâtre évoque instantanément le personnage d’Hamlet et, avec lui, les restes de Yorick, le bouffon du roi Hamlet le père, que manipule le prince du Danemark dans l’acte V de la pièce. L’autre, Bertrand de Roffignac, se met rapidement à genoux pour vomir tout le sang qu’il a fait couler : c’est le prince Hamlet, anéanti autant que révélé par l’injonction vengeresse de son père mort. D’emblée, la méthode du spectacle est indiquée aux spectatrices et aux spectateurs. Refusant de suivre la chronologie et la dramaturgie de la pièce originale, il ne s’agira pas, avec Hamlet/Fantômes, de représenter pour la énième fois la pièce aussi emblématique que mystérieuse (voire emblématique parceque mystérieuse) de Shakespeare, mais bien plutôt d’interroger ce qui, dans les thématiques, les enjeux et les interrogations métaphysiques et sociales de la figure d’Hamlet, en fait l’un des terreaux – parfois pourris – de la culture européenne, et même de la culture russe. La pièce ne sera pas non plus une nouvelle hagiographie du génie Shakespeare, encore moins une ode naïve, complaisante ou ingénue au théâtre.

Hamlet dans un kaléidoscope

Les dix tableaux s’enchaînent avec une fluidité rare, soulignant l’extrême harmonie régnant entre le travail de mise en scène et la dramaturgie de Kirill Serebrennikov, et la partition musicale créée par Blaise Ubaldini à la demande du Théâtre du Châtelet. Les fantômes d’Hamlet se succèdent, protéiformes et habités, pour rugir leur vérité, pour clamer leur douleur, pour mettre en branle l’image d’Épinal qui leur colle à la peau et les travestit pour toujours d’une seconde peau qui les gratte et les irrite comme un vilain prurit. Les langues se confondent, les vérités s’entrechoquent, les voix se chevauchent, les paroles se mêlent au trio de voix des solistes de l’Ensemble intercontemporain dirigé en alternance par Pierre Bleuse et Yalda Zamani.

La figure d’Hamlet est pulvérisée : chaque morceau de sa dépouille est placé sur une savante table de dissection où tous les outils – artistiques – sont convoqués pour faire la lumière sur l’immortalité de son âme dans la culture européenne. Formant une œuvre d’art total dans le sillage de la forme imaginée par Richard Wagner à Bayreuth, Kirill Serebrennikov projette sur les hauts murs des images filmées en direct au plateau. C’est un artiste particulièrement sensible à l’œuvre de Wagner, qu’il a montée à plusieurs reprises : Parsifal en 2021 au Wiener Staatsoper et Lohengrin à l’Opéra national de Paris en 2023. Les images de Kirill Serebrennikov enregistrent les jeux particulièrement impressionnants des comédiens Bertrand de Roffignac et August Diehl. Le travail sur le regard et sur les variations subtiles d’un Hamlet sombrant dans une culpabilité toujours à la frontière entre la jouissance et le désespoir est démultiplié dans une image en noir et blanc où le rouge du sang est annulé, faisant du crachat du prince une fange visqueuse, une terre pourrie et purulente, mettant en cause les notions de filiation, de transmission, de tradition, de patrie et de patriarcat.

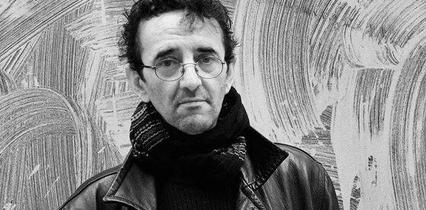

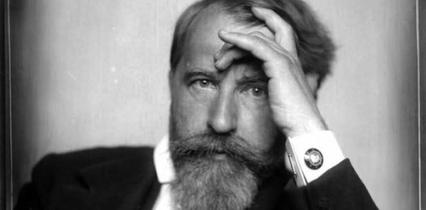

L’Allemand August Diehl, à qui ses nombreuses expériences au cinéma ont donné une intelligence et une compréhension aiguës de la caméra (d’Inglourious Basterds de Tarantino à la série Bauhaus de Lars Kraume diffusée sur Arte, en passant, entre autres, par Le Jeune Karl Marx de Raoul Peck et La Disparition de Josef Mengele du même Serebrennikov, qui sortira le 22 octobre prochain dans les salles françaises), lui-même habité par l’Œdipe d’un père comédien, livre une palette de jeu saisissante : entre un Hamlet hanté par son père, dont l’héritage est une entrave – ce qu’il formule lorsqu’il se demande, comme un possédé, « Was ist denn los mit den Vätern? » – et un Antonin Artaud, avatar d’Hamlet, élaborant sa théorie du théâtre de la cruauté et habité d’une folie réelle qui interroge celle d’Hamlet et en fait une folie feinte et toute de théâtre, August Diehl joue avec la caméra comme avec un miroir qu’il reflète sur chaque centimètre de sa peau.

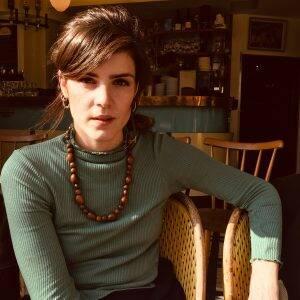

À la caméra répond justement l’immense morceau de miroir que manipule Judith Chemla, campant Sarah Bernhardt, la première femme à avoir incarné le personnage d’Hamlet au théâtre. La comédienne et chanteuse, seule femme au plateau, porte la voix des femmes et souligne les dérives de la notion d’artiste de génie, fondant Hamlet dans son créat...