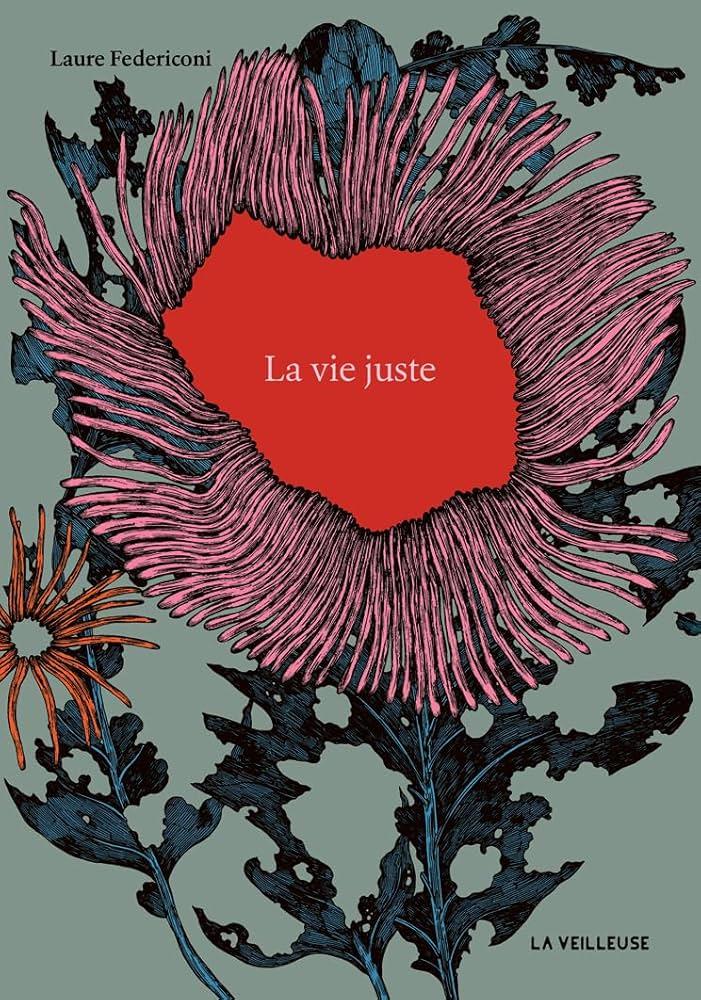

Décrire la singularité de l’être au monde relève d’une entreprise délicate: comment atteindre une justesse qui, par nature, se dérobe ? La vie juste explore cette quête impossible, non en la résolvant, mais en en exposant les failles. Comment fixer un équilibre quand tout vacille, quand le quotidien se morcelle en éclats disjoints, quand toute tentative d’ordre se heurte à l’absurde ? Laure Federiconi use d’une écriture captivante, capable de saisir l’oscillation, l’hésitation entre ancrage et dissolution, entre maîtrise illusoire et vertige d’une existence qui ne tient qu’à un fil.

Dans ce roman, une libraire en crise qui quitte son emploi lorsqu’elle réalise l’absurdité d’un travail vidé de sens. Libérée du cadre oppressant de la librairie, elle tente de s’ancrer autrement : yoga, méditation, observation obsessionnelle du monde extérieur, inventaire méticuleux d’objets sans réelle valeur : rien ne tient et l’errance se poursuit, marquée par une oscillation entre souvenirs d’enfance, rituels alimentaires absurdes et tentatives d’évasion avortées. Même le langage se dérègle, les mots se figent en formules vides, les gestes deviennent automatiques et les méditations sont portées par la trivialité du quotidien, comme un badge de travail, un ficus en sursis ou un ouvrier maladroit. Le récit expose donc une conscience flottante, incapable de trancher entre détachement ironique et désir de saisir quelque chose d’essentiel.

Un monde de signes dévalués

« Je suis nue et je mange du guacamole. » La scène d’ouverture s’impose avec la sécheresse d’un constat, dénué d’affect ou d’intention. La nudité n’a rien de sensuel, elle est simplement posée, factuelle. Manger ne relève d’aucun plaisir, mais d’un geste isolé, sans ancrage ni nécessité apparente. Dès cette première phrase, le récit installe une distance troublante avec le corps, une présence physique qui semble exister sans jamais vraiment s’incarner, suspendue dans un quotidien fragmenté : tout paraît à la fois immédiat et sans consistance. Ce décalage se prolonge dans le rapport aux objets. Très tôt, un bracelet religieux apparaît comme un signe vidé de sa substance : « J’ai eu le Padre Pio. Peut-être Padre Pio était-il le saint préféré du vendeur et que nous étions victimes d’un endoctrinement passif. » Ce qui aurait pu être un talisman, une ancre symbolique, est finalement un simple artefact marchand. Le sacré s’efface lui aussi dans la consommation, comme si tout devait être réduit à une fonction économique, y compris les croyances.

Le roman décrit un monde en délitement – travail, mémoire, spiritualité, relations humaines –, où objets, mots et rituels ne sont plus que les vestiges d’une signification perdue.

Ce motif de la dévaluation traverse plus globalement tout le texte. Même la ville, lieu de mémoire collective, se transforme sous l’effet d’un urbanisme amnésique : « La ville a été trois artistes anonymes dans une cour d’école, vers une piscine municipale, puis une gendarmerie. » Ce que l’on croyait être un espace vivant n’est qu’une succession d’aménagements interchangeables, un décor en perpétuelle mutation ; rien n’y subsiste.

Le travail : machine sans issue

Le monde professionnel, tel qu’il est décrit ici, fonctionne sur la même logique de simulacre. La narratrice travaille dans une librairie, mais ce lieu, qui pourrait être un refuge intellectuel, est entièrement absorbé par le...