L’intrigue est telle que l’on me l’avait décrite. Bram, un homme d’âge incertain, veuf c’est certain, cherche à se rendre à la pharmacie de la ville, car il habite un village. Pour traverser la campagne, il n’y a qu’un bus. Bram monte dans le bus. Le bus tombe en panne. La roue a crevé. Impossible de se rendre en ville. Apparemment, la ville fond, mais aucun des personnages ne le sait encore, sauf nous, puissants lecteurs. Alors tout le livre s’envole. De chapitre en chapitre, on suit cette odyssée absurde qu’entreprennent Bram et le chauffeur du bus pour rejoindre la ville. Le monde autour d’eux change, tout s’effondre : les bâtiments, les hommes, la conscience, la réalité. Serait-ce l’avant Saccage ? me suis-je demandé. Peut-être. Là n’est pas l’intérêt. La force de Quentin Leclerc est de nous emporter dans une sorte de looping incessant jusqu’à la dernière page.

Soyons clair et essayons d’être cohérent dans notre propos :

- 1) Bram et le chauffeur ne peuvent plus se rendre en ville et cherchent donc une solution.

- 2) Soudainement, tout le monde cherche à comprendre ce qu’il se passe, là-bas, en ville.

- 3) Les villages se transforment en régime totalitaire

- 4) Tout fout le camp (veuillez-nous excuser, mais c’est une réaction à chaud, car la ville fond)

- 5) Arriveront-ils un jour en ville ? Et ainsi, nous ?

- 6) Vous remarquerez que l’on ne cherche pas à savoir, nous, lecteurs pourquoi la ville fond. On ne souhaite qu’une chose : que les personnages rejoignent cette ville qui semble si loin !

Chaque chapitre propose une situation absurde, inouïe, irréelle et pourtant si vraie.

Le rêve ou la réalité ? Sens dessus dessous

Quentin Leclerc touche encore une fois à l’abstraction. Dans La Ville fond, ce n’est pas la forme, contrairement à Saccage, c’est le dépouillement du langage, simple, efficace, tout à fait représentatif de l’absurdité de la situation qui repose sur une aporie dès l’ouverture du livre. On ne cherche pas à comprendre si la situation est réelle, si la réalité est en cause, si tout ceci serait possible, on y croit tout simplement grâce au personnage principal, Bram.

Bram est le seul personnage qui ne se rend pas compte. Son seul souhait est de se rendre à la pharmacie en ville pour y trouver son médicament et ensuite retourner à sa vie ennuyeuse dans son village où il n’y a qu’un boucher et un bar tenu par une veuve étrange. Peu lui importe que le fermier se fasse sauter la cervelle d’un coup de fusil, car il faut rentrer au village. Étonnamment, ce personnage me fit penser au personnage du candide, ou plus littérairement, Vladimir et Estragon. Il y a cette même naïveté, ce même humour inconscient et surtout cette opiniâtreté extraordinaire qui porte toute l’intrigue.

Réel décomposé

Le réel, lui aussi, est absurde. Il est décomposé. Pourtant, tout cela semble simple. Le village, la route et la campagne, la ville, mais une force mystérieuse semble empêcher les personnages d’atteindre la ville. L’auteur sans doute. Nous avons l’impression que l’écriture retarde les personnages dans leur course folle, si bien que le temps est dilaté. Le temps n’existe plus. Chaque chapitre les ramène en arrière pour une raison inconnue. Parfois, les personnages meurent, puis au chapitre suivant, les voici de retour au point de départ.

Le lecteur, lui, lit ça, car il s’est habitué à cet univers qui s’effondre, car dans ce cas, les valeurs aussi s’effondrent et enfin la réalité elle-même, alors pourquoi pas ?! Contrairement aux autres personnages, Bram reste étrangement le même. Il ne subit pas de changements fondamentaux comme le chauffeur, le fermier, le maire ou la veuve, simple fonction dénuée d’esprit, et apparaît alors comme la caution de réel du roman. Il est celui par lequel nous restons dans le monde qui, bien malheureusement, tend à mourir.

Quentin Leclerc semble avoir le goût de la destruction, de l’agonie d’un monde qui annonce les horreurs du nôtre. L’écriture de Quentin Leclerc est pleine d’images absolument puissantes

Quentin Leclerc semble avoir le goût de la destruction, de l’agonie d’un monde qui annonce les horreurs du nôtre. L’écriture de Quentin Leclerc est pleine d’images absolument puissantes. Par une multitude d’hypotyposes, l’on voit très bien ce monde mourir en rêve ou en réalité. Par les phrases, très simples, très dépouillées, l’ont ressent plus intensément la situation tragique. Il porte en lui les désillusions des hommes et l’effondrement de tout. Et lorsqu’il est impossible de dire, il suffit de faire voir et c’est ce que fait Quentin Leclerc, il ne dit pas, il fait voir. Il pousse vers l’image, il ne la crée pas, il en propose une à travers les mots et ainsi se construisent le roman et l’histoire.

Ce sont les mêmes choses qui reviennent de chapitre en chapitre et pourtant rien n’est identique, il y a, dirions-nous, des degrés dans l’image, comme à l’instar d’un folioscope où le personnage change d’un degré page après page. Lorsque tout se disloque et s’effondre, il n’y a plus que l’écriture qui devient ainsi un enjeu d’humanité.

*

Le lecteur termine le voyage de La Ville fond quelque peu essoufflé. Si tout fonctionne très bien dans ce roman, la narration, parfois, tend à ralentir et l’énergie ainsi retombe, mais cela ne remet absolument pas en cause la qualité évidente de ce roman et la création de Quentin Leclerc qui, après Saccage, nous offre un livre d’une très grande force, absolument vif et riche d’une tradition littéraire qui remonte aux plus célèbres anti-héros.

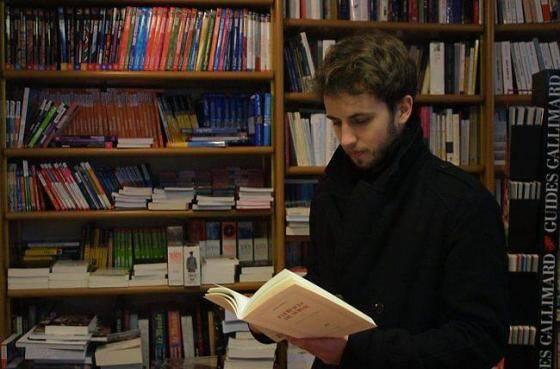

- La Ville fond, Quentin Leclerc, Editions de l’Ogre, 208p., 2017