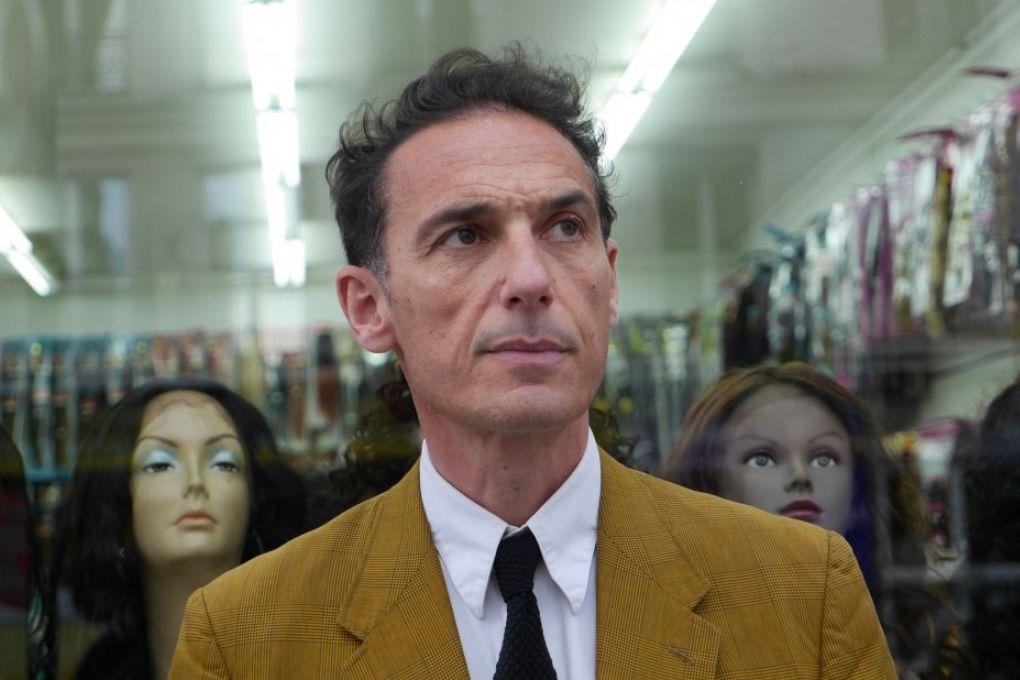

À rebours de nombre de ses contemporains, Fabrice Pliskin mise sur l’ironie pour saisir toutes les contradictions de notre société. En mettant en scène un personnage symbolisant, à lui seul, tous les penchants absurdes de la pensée dogmatique, il nous offre, avec Le fou de Bourdieu, un roman à la fois savoureux et ambigu.

Ce personnage a deux noms, symptomatique de la construction du roman où tout est double et miroir : on nous présente d’abord Antonin Firminy, bijoutier en Auvergne, à la vie paisible et simple, jusqu’au jour où, suite à un braquage dont il est la victime, il abat l’un des deux malfaiteurs. Le bijoutier se retrouve en prison, reconnu coupable de meurtre. Durant huit ans, entre les quatre murs de sa cellule, il va essayer de comprendre quelle force l’a poussé à tuer son braqueur. Il cherche d’abord une réponse à ce geste dans la philosophie – en vain. Antonin la trouvera plutôt dans la sociologie, plus précisément dans l’œuvre de Pierre Bourdieu, dont il embrasse chaque virgule comme un croyant tète son Évangile.

En sortant de prison, Antonin Firminy devient Antonin Suburre. L’ancien bijoutier se reconvertit en consultant en sécurité pour les bijouteries en région parisienne. Sa nouvelle religion bourdieusienne le pousse à un certaine forme de radicalité, résumable en cette formule citée trois fois dans le roman : « Nous n’avons plus le choix entre la violence et la non-violence. Nous avons le choix entre la violence des dominants et la violence des dominés. »

C’est ainsi que s’opère la métamorphose de notre héros, que Fabrice Pliskin met en scène avec une ironie redoutable et jouissive.

Car Suburre n’a pas tué n’importe qui lorsqu’il était bijoutier. Sa victime, un jeune homme prénommé Chamseddine, est, dans le nouveau logiciel de Suburre, un « dominé ». Ainsi, si le malheureux malfaiteur a commis ce braquage qui s’est tragiquement achevé pour lui, c’est parce que son statut de dominé le lui avait imposé. Nous n’avons pas le choix, répète Suburre, tout n’est que construction sociale, tout n’est que rapport de forces entre dominants et dominés, et lui, Suburre, n’est qu’un dominant parmi tant d’autres qui, enfin, a ouvert les yeux. Il décide ainsi de tout faire pour venger les « dominés » et se lie d’amitié avec un autre Chamseddine, un jeune homme qui aide les propriétaires de l’immeuble où habite Suburre dans leurs petites courses quotidiennes. Entre le bijoutier bourdieusien et le jeune homme de Trappes, va se nouer une relation quasi filiale. Mieux même, puisque Suburre voit dans ce Chamseddine Second un moyen d’expier son crime envers Chamseddine Premier.

Le ridicule de l’esprit de sérieux

Je parlais d’ironie redoutable et jouissive. Elle est à l’œuvre dans les situations mises en scène par l’auteur. « Je porte malheur aux causes que j’embrasse. » Suburre est totalement hanté par l’esprit de Bourdieu – au point que le sociologue lui apparaît régulièrement, parfois même pour railler son disciple de suivre trop au pied de la lettre son enseignement. Il est tellement habité par l’œuvre du sociologue qu’il en devient incapable de prendre du recul. L’ironie étant le décalage entre deux discours, Suburre devient un personnage profondément anti-ironique, à l’image de notre temps, un homme qu’un trop grand esprit de sérieux rend ridicule.

“Suburre devient un personnage profondément anti-ironique, à l’image de notre temps, un homme qu’un trop grand esprit de sérieux rend ridicule.”

Ridicule dans ses paroles d’abord : il écrit un journal intime dans lequel foisonnent nombres de formules aussi creuses que sentencieuses comme « le sens de l’épopée et l’épopée du sens » ou bie...