Zone Critique poursuit son dossier sur les écritures de l’homosexualité masculine avec un article de l’écrivain Antonin Crenn, auteur notamment du roman “Les Présents”, aux éditions Publie.net et du fécond https://textes.antonincrenn.com/. Crenn revient pour Zone Critique sur la figure de Pierre Herbart, écrivain important du premier XXe siècle, et pourtant trop peu connu.

Il existe un monde où des garçons s’aiment, se désirent, s’embrassent. Parfois ils font l’amour. D’autres fois ils s’endorment lovés tendrement, main dans la main, les lèvres de l’un posées sur l’épaule de l’autre. On ne s’étonne pas de cette beauté comme d’un prodige, d’une bizarrerie, d’une monstruosité ou d’un miracle — s’étonne-t-on que le ciel soit bleu ? On s’émeut des couleurs du ciel qui sont pourtant naturelles — c’est ainsi qu’on s’émerveille de l’amour dans le monde de Pierre Herbart.

La « faiblesse » avouée ici est celle d’un homme qui éprouve, plus fort que tout, le besoin d’être aimé. En l’occurrence, il aime les hommes, et le lecteur le comprendra très vite, mais la confession n’est pas là. La faiblesse non plus.

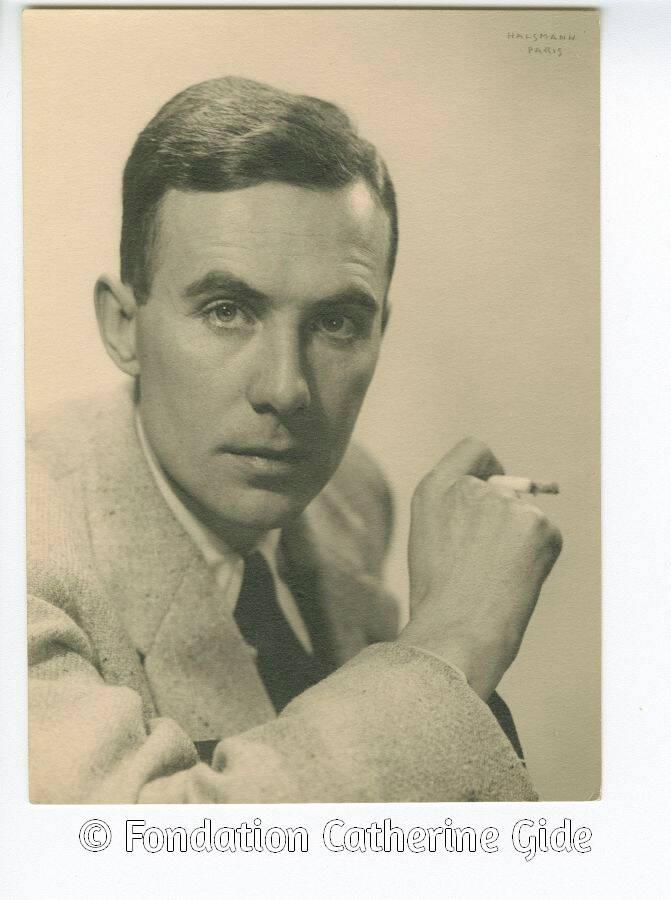

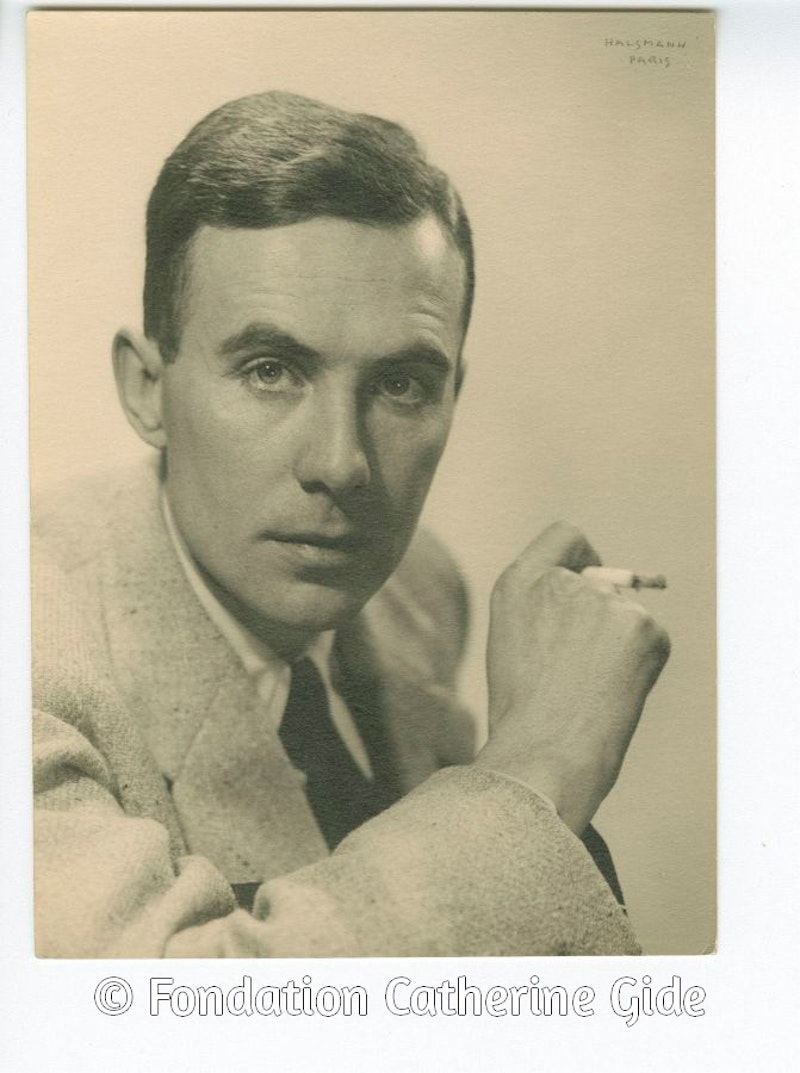

Né en 1903, Pierre Herbart grandit à Dunkerque (le port, les marins) avec sa mère et son frère. Le père est parti vivre en clochard et reparaît épisodiquement, donnant aux enfants un modèle singulier de liberté radicale. Le jeune Pierre est doué et, selon ses propres dires, il est beau. Après le lycée, il travaille deux ans à Paris, seul épisode presque rangé de sa vie, puis c’est l’armée (en Afrique) et enfin, à vingt-et-un ans (le temps passe plus vite pour les impatients) commence la littérature en même temps que son amitié avec Jean Cocteau. En 1929, il rencontre André Gide qui l’aide à publier Le rôdeur en 1931. Ce premier roman commence ainsi : « J’écris ces lignes par faiblesse. Si j’étais fort, je n’écrirais rien. Je dompterais la vie, je serais le maître de mes désirs et de ceux des autres. » Si l’on s’attend à de terribles aveux, que l’on passe son chemin : c’est une fausse piste. Ni le narrateur, ni l’auteur à travers lui ne confesseront aucune faute, car la honte et la culpabilité sont les grandes absentes de toute l’œuvre à venir. La « faiblesse » avouée ici est celle d’un homme qui éprouve, plus fort que tout, le besoin d’être aimé. En l’occurrence, il aime les hommes, et le lecteur le comprendra très vite, mais la confession n’est pas là. La faiblesse non plus. On comprend au fil des pages, au contraire, que l’amour quand il est vécu rend plus fort. « Je m’étendis doucement le long de N., refermai mes bras sur son corps. Avec une intense surprise, je sentis que je n’avais plus mal. « Même si cela ne doit durer qu’une heure, que cinq minutes, qu’une minute, c’est le bonheur », me disais-je. » (La ligne de force, 1958)

L’amour-tout-court

S’il fait une découverte à l’adolescence, ce n’est pas tant celle de l’homosexualité mais, à travers elle, d’un amour débarrassé du jeu social, des manigances artificielles qu’il prête à l’hétérosexualité

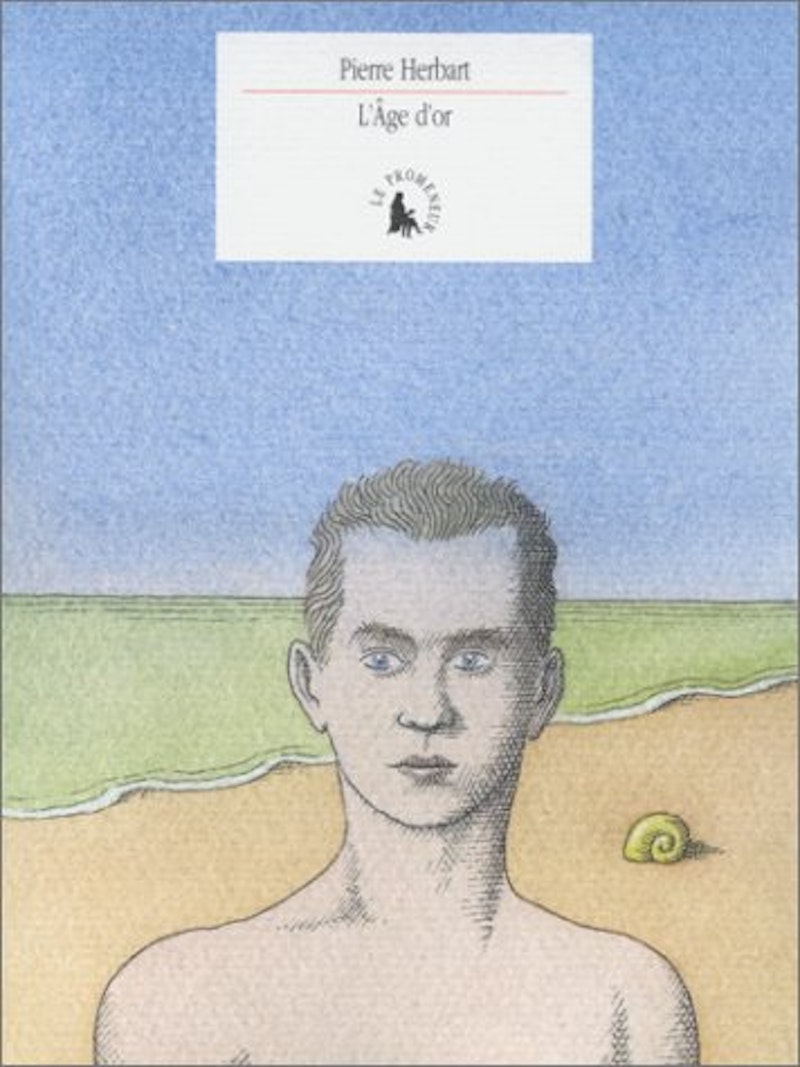

L’amour : Pierre Herbart ne précise pas l’objet de son sentiment. Il dit l’amour-tout-court. Dans sa préface à L’âge d’or (1953), Albert Camus écrit : « Le lecteur doit savoir au moins qu’il s’agit de l’amour des garçons. » Inutile précaution, annulant la pureté du texte d’Herbart qui, lui, ne prend jamais la peine de nommer, de définir, d’enrober son sentiment d’un discours critique : il le livre à l’état brut. L’âge d’or n’est donc pas un coming out, qui consisterait à poser un mot sur une inclination particulière, il s’agit plutôt de montrer comment celle-ci se déploie librement dans la vie du narrateur. S’il fait une découverte à l’adolescence, ce n’est pas tant celle de l’homosexualité mais, à travers elle, d’un amour débarrassé du jeu social, des manigances artificielles qu’il prête à l’hétérosexualité : « À seize ans, j’aimais les filles. Comme j’étais beau, elles me le rendaient bien. Cela dura jusqu’au jour où je m’aperçus que leur plaisir ne ressemblait pas au mien. Cette découverte, et les efforts d’un camarade de philosophie pour m’initier à la science de la femme, m’emplirent d’un malaise que seule devait vaincre plus tard l’heureuse rencontre de l’amour. » L’amour est un camarade prénommé Alain. Comment les deux garçons comprennent-ils leur désir réciproque ? Cela n’est pas le sujet du livre. Deux garçons s’aiment, ils s’attirent, ils se reconnaissent. C’est tout. À propos d’un autre, il écrit plus tard : « Mon désir d’embrasser cette bouche devint aussitôt si violent que je ne fus pas autrement étonné qu’il y consentît. Avec quelle joie retrouvai-je cette odeur de garçon, ces mains de garçon et la rudesse sans feinte d’un plaisir pareil au mien. » Car l’homosexualité est l’univers réservé des âmes pures, des corps guidés par leurs seuls désirs et sentiments : nulle obligation sociale, nul modèle à suivre. « Avec Alain, j’avais retrouvé le monde rude et grave des garçons. Nous étions des égaux — et c’est en égaux que nous nous aimions. » Qu’on ne se méprenne pas : cette spontanéité des rapports n’a rien à voir avec l’amitié virile des pensionnats qui se teinte, à l’occasion, d’une tension sexuelle vite assouvie entre camarades, dans le silence et sans tendresse. Non, chez Pierre Herbart les amants sont romantiques : « Alain, mon chéri, mon amour… »

Le choix de la transparence

Mais alors, nous aurait-on menti ? Nous qui croyions que la société était hostile aux pédés, nous qui nous cachions… Les garçons de Pierre Herbart s’aiment au grand jour. Dans ses Souvenirs imaginaires (1968), il écrit à propos de sa mère : « Dès mes premières amours, elle m’aida. C’était Alain, puis Henri (nous avions quinze ans). Ensuite, Germaine qui était mariée » — il cite à égalité ses relations avec les hommes et les femmes, avec une désinvolture feinte, comme si le détail était anodin. Il y a donc des femmes aussi chez Pierre Herbart : ses alter-egos éprouvent des sentiments forts, sincères pour des femmes qui, en retour, les aiment parfois d’une ardeur impossible à satisfaire. Un motif (dans Le rôdeur) : deux hommes et une femme dorment ensemble, chastement. Une tension naît du déséquilibre : ici non plus, le malaise n’est pas lié à l’hypothèse de l’homosexualité, mais à l’impossibilité de répondre au désir. La femme n’éprouve ni haine, ni dégoût devant l’évidence de l’amour entre garçons. Dans L’âge d’or, cette scène de train : « Penché vers moi, les coudes aux genoux, il me regardait, et souvent ses yeux s’emplissaient de larmes. Alors il se penchait davantage et m’embrassait. Aucun des voyageurs ne parut en concevoir de surprise. » Dans La ligne de force (1958), il décrit son séjour en URSS et sa relation avec un nommé N. âgé de vingt ans, qui se moque de ses précautions pour rester discret. La mère de N. met en garde Pierre : « Soyez heureux, mais aussi soyez prudents. Ce n’est pas très bien vu ici de fréquenter des étrangers… » Car l’obstacle à leur amour n’est pas l’homosexualité, mais le contexte politique brûlant.

Pierre Herbart décrit un monde sans homophobie, où la beauté et les drames de l’amour (car un drame survient toujours) se déploient librement.

Pierre Herbart décrit un monde sans homophobie, où la beauté et les drames de l’amour (car un drame survient toujours) se déploient librement. Pourtant, il est le contraire d’un naïf. D’une grande lucidité, il a eu raison avant tout le monde, quand d’autres artistes s’aveuglaient encore de mirages : en 1932, il montre l’horreur coloniale en Indochine ; en 1936, membre du Parti communiste, il dénonce la dictature stalinienne (il organise le voyage de Gide qui donne lieu au retentissant Retour de l’URSS) ; pendant l’Occupation, il résiste, et coordonne la Libération de Rennes sous le nom de « Le Vigan ». Pierre Herbart sait combien tout est politique.

Il est l’ami de Cocteau quand celui-ci écrit Le livre blanc, confession d’un homosexuel qui refuse qu’on le « tolère », aspirant à la liberté totale. Il est l’ami de Gide, l’auteur de Corydon, manifeste prosélyte pour la défense de l’homosexualité. Il choisit quant à lui une autre voix : la transparence. « N. s’avance vers moi, avec son sourire d’enfant rêveur, son visage transparent. » (La ligne de force). Il montre ses désirs à nu, sans revendiquer l’appartenance à une identité. Ni le mot d’homosexualité, ni ses synonymes, ni aucune périphrase ne sont jamais employés. Il ne cherche jamais à choquer. Il ne réclame pas non plus le droit à la normalité : il décrit le naturel plutôt que le normal. Alors, ses arguments sont irréfutables parce qu’il n’a pas d’arguments : il y a une situation, un désir, un sentiment qui sont là. Et c’est tout. Il n’a rien à prouver, rien à défendre. L’évidence est désarmante : on ne se bat pas contre un homme tout nu.

La quête de l’innocence

« Déjà je l’aimais, c’est-à-dire que près de lui j’éprouvais cette défaillance secrète du cœur qui ne m’a jamais trompé. La lèvre retroussée de Pétrole, la ligne si fraîche de sa mâchoire, ses yeux très légèrement obliques, toujours un peu clignés et dont l’iris du bleu pervenche était marqué de deux petits points sombres, tout ce visage enfin, je ne pouvais le contempler sans un incompréhensible déchirement, un sentiment de paradis perdu. Était-ce l’idée qu’il se flétrirait, ou que je le perdrais, que je cesserais de l’aimer ? Est-ce la brusque certitude que la beauté ne se possède pas, qu’aucune étreinte ne peut vous la livrer, qu’il faudrait la saisir autrement qu’en jouissant d’elle mais que les hommes ne disposent pas d’autre moyen d’entreprendre sa conquête ? Ce fut mon plus grand tourment que de ne pouvoir forcer les places fortes où elle se retranche ; j’ai compris ceux qui veulent déchirer, détruire l’objet de leur amour. La plus harmonieuse entente physique ne change rien à ceci que l’essentiel de ce qui compose le désir demeure inassouvi. On ne peut posséder un sourire, mais seulement l’écraser avec sa bouche. »

Pierre Herbart publie son premier livre à vingt-huit ans, le dernier à soixante-sept. Dans tous (fictions et mémoires), il met en scène des jeunes gens : lycéens, conscrits, marins, paysans, voyageurs errants et déserteurs ; ils ont quinze ans, dix-huit, vingt, vingt-cinq ans. À la fin de L’âge d’or, le narrateur a trente ans. Et ensuite, que faire de ce paradis perdu ? De quel amour l’âge mûr est-il encore capable ? Camus écrit : « Le mot pureté est un mot dont il convient de se méfier (presque autant que du mot « humanisme »). Mais, allié à celui de plaisir, on peut encore en faire usage. Il est donc permis de dire que L’âge d’or est un livre pur qu’on ne voudrait mettre qu’entre des mains nettes. » Voilà peut-être l’issue, l’antidote à la décrépitude des sentiments, le rempart contre la haine ou la rancœur : plus que la jeunesse des corps, c’est la part d’enfance qui nous gardera vivants, c’est l’innocence et le courage des sentiments, l’élan amoureux sincère et primitif : « Jusqu’ici j’avais cru que la légèreté, la transparence de mes rapports avec les garçons resteraient inaltérables, tant que je serais jeune. Je savais à présent qu’elles étaient le reflet de nos cœurs purs. »

Antonin Crenn