L’exposition présentée à Cernuschi dans le cadre des dernières acquisitions du musée — qui complètent à présent un siècle de création à l’encre chinoise —, est l’occasion de découvrir une matière unique, joignant la calligraphie à la peinture, sans équivalent dans l’art occidental. À côté de la grande diversité des styles et des artistes présentés pour ce seul siècle, « L’encre en mouvement » soulève une question immuable, particulièrement cruciale dans l’histoire moderne de l’encre : comment recevoir et renouveler une tradition ?

En un peu moins d’un siècle la Chine a connu des bouleversements politiques qui ont visé une culture ancestrale maintenue jusque-là par l’Empire. Comme en occident, le rapport entre tradition et modernité n’a cessé d’intéresser les différents pouvoirs en place, jusqu’à l’obsession sanglante de la révolution culturelle (1966-1976). Aucun art n’est coupé des codes dans lequel il vit, regardant la société comme elle le regarde, et peut-être plus encore en Chine qu’ailleurs, là où le travail du peintre rapproche historiquement écriture et peinture. Avec l’encre, symbole et figuration, forme et sens, calligraphie et représentation ne sont jamais éloignés, tous contenus dans un rapport intime à la tradition. À l’approche du XXe siècle les peintres chinois, garants de l’héritage confucéen, expriment dans leurs travaux l’ordre social et spirituel d’un monde, un monde autonome du réel qu’il est fascinant de comparer à ce que la peinture européenne a souhaité conquérir dès le milieu du XIXe siècle. L’encre chinoise, tour à tour célébrée, réformée, dénoncée, rejetée, détournée, trace dans cette période de guerres et d’éclaircies un trait sinueux qui n’a heureusement jamais été rompu.

Contrôle du pinceau, contrôle du pays

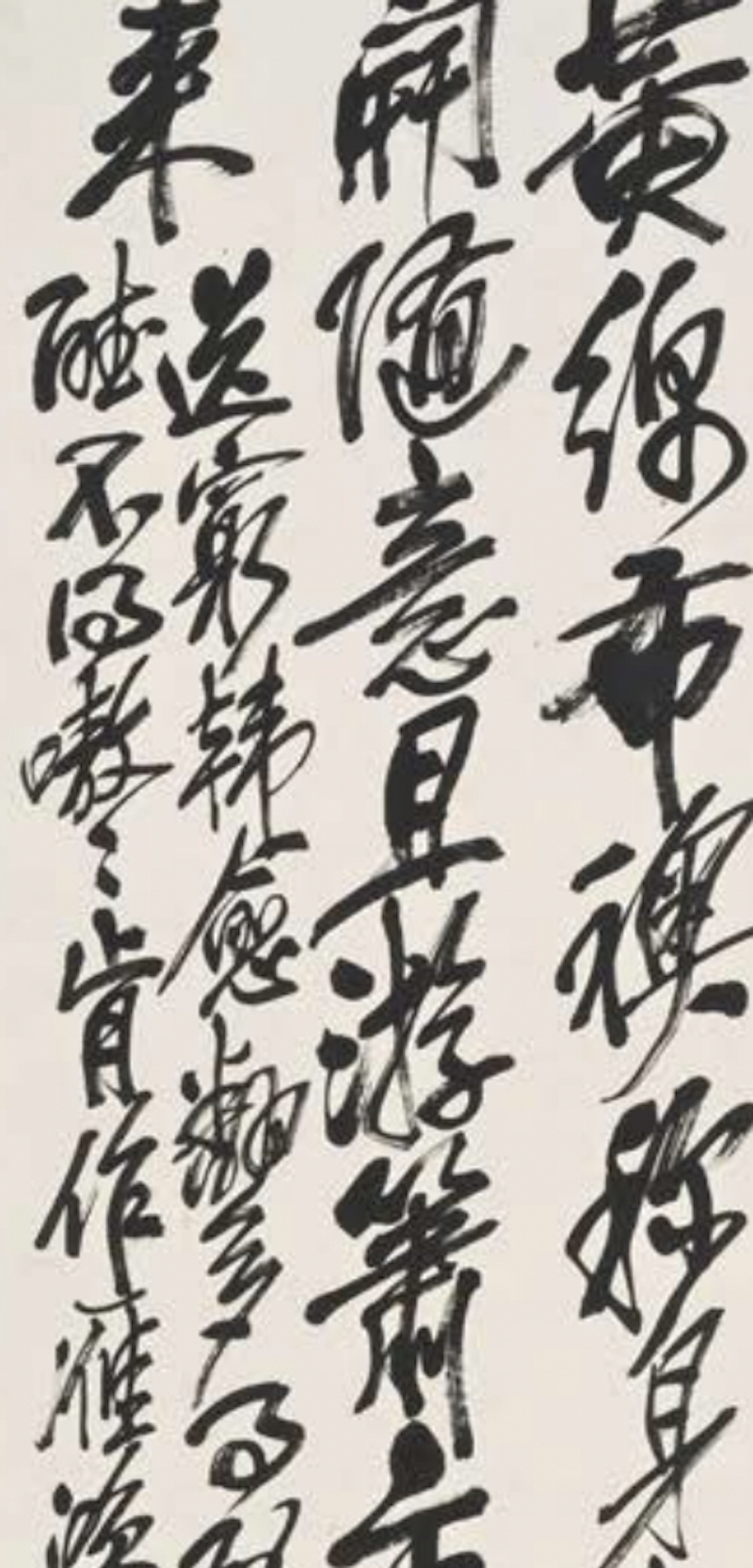

« Le contrôle du pinceau, lorsqu’on calligraphie, est comme le contrôle d’un pays : les changements de puissance s’opèrent de la même manière » s’avisait Kang Youwei, lettré et penseur politique de premier ordre, initiateur de la réforme des cent jours en 1898. Cette réforme politique avortée ambitionnait de refondre un Empire vieillissant, et Youwei voyait aussi ses espoirs de modernisation atteindre toute la culture, par la calligraphie. Le signe est un enjeu culturel primordial, il détermine le caractère, la marque des différentes dynasties qui se sont succédées jusqu’en 1912 en Chine. La dynastie Qing, dernière en date et contemporaine de Youwei, a elle aussi son style officiel. En calligraphie, on distingue communément le style régulier (officiel), sigillaire (ancestral) et cursif (forme libre, artistique).

Le style régulier, codifié en carrés imaginaires pour être facilement reproduit, a été remis en question dès le XVIIIe siècle par l’école des Stèles formée de calligraphes admiratifs des antiques inscriptions sur pierre de la dynastie Wei et désireux d’y trouver là des éléments de modernité.

Youwei s’inspire de cette école épigraphique et souhaite voir naître une écriture plus libre, empreinte de l’énergie des inscriptions vives gravées sur pierre. Sa pratique calligraphique atteste des libertés prises sur le style officiel, comme chez d’autres de ses contemporains tel Wu Changsuo ou Wang Zhen. Ces deux derniers transposent dans la peinture un trait simple et vigoureux, pour rendre à l’art du Shuimo hua, art chinois du lavis, son souffle et sa spontanéité perdue dans le maniérisme officiel.

La peinture chinoise du XXe siècle commence donc ici, dans cette dernière génération de calligraphes et peintres lettrés, fonctionnaires de la période impériale. Avec ses peintures aux thèmes naturels et au style direct, Qi Baishi (1864-1957) est l’un des premiers peintres venant d’un milieu modeste sans éducation classique à connaître une renommée populaire. Comme ses proches aînés, il se dégage de la peinture des quatre Wang au profit de représentations épurées traitant du quotidien, annonçant ainsi une rupture sociologique comme esthétique dans l’ordre de l’art de l’encre.

Les premières institutions artistiques créées en Chine à partir de 1902 promeuvent le réalisme, cherchant dans cette esthétique l’articulation entre une iconographie classique de la nature, Gongbi (un réalisme qui cite principalement le style de la dynastie Song), et l’objectivité moderne, scientifique, du dessin technique. Même si le modèle académique est directement influencé par l’occident, il faut voir un tout autre rapport à la modernité qu’en Europe où l’art académique est alors rejeté par les jeunes peintres.

Transcrire la vie dans la précision naturaliste qu’offre l’encre, tel est le but de cette génération de jeunes élèves fortement influencés par la peinture japonaise Nihonga. Mais certains jeunes peintres chinois s’engagent dans une voie plus expressive que celle prônée par la doxa académique. La république, proclamée en 1912, offre d’ailleurs aux peintres l’accès aux collections impériales, et permet de découvrir certains anciens maîtres marginaux dans leur art qui prouvent les multiples utilisations possibles de l’encre. Le soucis de ressemblance s’efface alors au profit de l’expression subjective de l’artiste, et les peintures de Huang Binhong, artiste érudit qui a trouvé dans les paysages des Monts Huang ses sujets les plus connus, constituent des chefs d’œuvres pour leur variété de tons et la concision du trait.

L’itinérance du dernier grand innovateur lettré va d’ailleurs caractériser la vie des peintres à la suite de l’invasion du Japon lors de la seconde guerre sino-japonaise déclarée en 1937. Les déplacements vers l’ouest suite à l’invasion japonaise amènent les jeunes artistes à travailler sur des motifs nouveaux : les paysages monumentaux du Sichuan. Fu Baoshi, associant dans ses tableaux des poèmes calligraphiés à une représentation expressive de la nature, explore le calme offert par cet exil ainsi que le doute existentiel d’une époque de bouleversements majeurs et d’arrachements. Dans son « Rêveur », on retrouve ce vers qui semble filer le sommeil du sage endormi dans sa barque :

« La royauté est passée sous nos yeux, comment situer l’espace infini ? »

Exil, joug politique, normes esthétiques imposées… Les artistes chinois n’échappent pas non plus aux totalitarismes qu’a vu naître le XXe siècle, et qui se poursuivront très tard en Asie. Avec la proclamation de la République populaire de Chine en 1949, l’emphase caractérise la nouvelle peinture au service exclusif du récit idéologique, et l’encre est rejetée pour son manque d’ampleur épique comme pour son lien avec un passé déchu. Des quelques tableaux socialistes réalistes présentés dans l’exposition et fraichement acquis par Cernuschi, on distingue tout de suite la rigueur de l’organisation picturale, qui laisse peu de place à l’originalité stylistique. Pour rendre aux personnages officiels la représentation la plus flatteuse et terne — au premier rang desquels trône Mao Zedong —, le dessin préparatoire au fusain est désigné comme un élément essentiel, soumis à la censure avant l’exécution finale, puis souvent amendé, caviardé selon les évolutions hiérarchiques et les disgrâces. Dans ce contexte, la peinture à l’huile fut le moyen le plus simple d’en arriver au résultat voulu, résultat idéologique. Mais cette tentative d’annulation d’une tradition picturale, tenue par l’encre et son trait spirituel, ne devait avoir d’effet qu’à l’intérieur des frontières surveillées du régime.

Diaspora et dialogue avec la peinture européenne

Certains artistes chinois formés en Europe entre 1920 et 1940 s’occupent déjà, avant la seconde guerre mondiale, de sujets qui témoignent des croisements entre les deux continents. Mal accueillie dans la Chine confucéenne et encore traditionnelle, le représentation de nus intéresse bon nombre de compatriotes artistes partis en France pour étudier le dessin, notamment Sanyu qui trouve un point de rencontre entre les possibilités du trait de l’encre Bai miao (technique du tracé simple délié, équivalent du croquis européen) et un motif nouveau pour cette technique historiquement consacrée aux images éthérées.

À partir des années 50, le pôle d’attraction de l’art pictural se déplace vers New-York à mesure que la scène se globalise, ne laissant aucun artiste chinois installé hors des barrières verrouillées de la Chine populaire insensible à cette dynamique. Sur l’île de Taïwan, le parti Guomindang promeut une peinture nationale (Guohua) pour assurer son attachement à la tradition chinoise et se sont des grands maîtres de la peinture à l’encre du XXe siècle, oubliés de la Chine communiste, qui trouvent une nouvelle notoriété. Parmi eux, Zhang Daquian (1899-1983), figure majeure de l’encre au XXe siècle, renouvèle dans les années 50 son usage de la matière, pour trouver dans la technique éclaboussée de son magnifique « Lotus sous le vent » ou les taches abstraites de l’ « Arbre sacré à Taïwan », des libertés de style qui lui valent une réputation mondiale.

À Hong Kong, l’esprit de modernité est plus ouvertement revendiqué, préservé de toute fondation nationaliste. Le réalisme Guohua laisse ici place au travail sur les dimensions spirituelles, le taoïsme et le bouddhisme redevenant des domaines d’inspiration pour des artistes comme Lu Shoukun. Les lavis, l’estampage, l’équilibre entre pleins et vides, les traits à la dimension calligraphique affirmée, forment non de purs éléments techniques qui suivraient un ordre rigoureux (comme la marque des anciennes dynasties l’exigeait), mais une façon de s’approcher des symboles par une abstraction libérée, partageant avec la mode occidentale le désir de développer une peinture qui ne soit pas qu’un simple reflet mais un monde à elle seule.

Malgré les directions différentes prises par les artistes chinois exilés, un esprit commun traverse toutes les œuvres à l’encre, celui du Qi, souffle contemplatif, signe de détachement et spontanéité dans l’art. Le dialogue entre pleins et vides rythme les compositions et forme dans la peinture chinoise un noyau irréductible aux influences extérieures.

Ce que le trait et les couleurs désignent dans l’encre n’atteint pas seulement le champ visuel et implique un rapport singulier à la représentation spatiale — quand la peinture occidentale classique, spatialisée, « excelle dans l’expression de la substance » appliquée à la perspective de la renaissance1. La peinture européenne, qui tend vers une « existence indépendante du réel, de l’imaginaire ou du sacré qu’elle exprime »2, rejoint malgré toutes les différences culturelles non un but commun mais un résultat étrangement proche des plus notables réalisations à l’encre. Devant « La Tempête » de Fu Baoshi, impossible de ne pas penser aux travaux abstraits des expressionnistes américains que rappellent sur le tableau les projections figurant des trombes d’eau.

Malgré les directions différentes prises par les artistes chinois exilés, un esprit commun traverse toutes les œuvres à l’encre, celui du Qi, souffle contemplatif, signe de détachement et spontanéité dans l’art. Le dialogue entre pleins et vides rythme les compositions et forme dans la peinture chinoise un noyau irréductible aux influences extérieures.

Mais à quel point l’encre reste t-elle liée à une tradition tenace que le XXe siècle ne suffit pas à effacer ? L’infini, l’indicible, le vide, sont des données que la peinture européenne moderne puis contemporaine a su modeler pour elle seule, détachée de son héritage classique (en surface du moins). Et peut-être l’effondrement du christianisme a t-il été pour beaucoup dans les possibilités nouvelles de s’approprier la part du mystère réservée jadis à la théologie.

Pour la Chine, jamais l’esprit de l’encre n’a pu se séparer d’une tradition et d’une spiritualité diffuse qui a obsédé les réformateurs au pouvoir entre 1945 et 1976 — renfermant plus que jamais l’encre sur son histoire, vue comme réactionnaire.

La voie que prenait l’art occidental était bien sûr aussi fragile que multiple, mais jalonnée par des concepts esthétiques innovants et parfois écrits par les artistes eux-mêmes, comme Kandinsky ou Matisse. Dans ce contexte, les jeunes artistes chinois de la diaspora extra continentale, installés principalement en Europe et aux Etats-Unis dans l’après-guerre, furent peut-être les plus empêchés dans leur relation à un héritage chinois sans présent. L’exposition nous présente les œuvres d’un peintre majeur reconnu en France pour y avoir vécu la majeure partie de sa vie, et arrivé à l’encre tardivement : Zao Wou-Ki. Ce dernier insiste sur le fait que l’encre est apparue comme un nouvel outil et non comme un retour aux traditions, pour enrichir le langage de sa peinture abstraite.

Encre et couleurs sur papier. © Paris Musées

Enrichir ce langage abstrait, tenter d’associer, d’additionner deux abstractions sans nulle correspondance de nature, atteste du travail impossible et néanmoins fructueux dans lequel nombre de peintres exilés se sont lancés, construisant à travers ce doute leur singularité. Walasse Ting, qui s’est quant à lui confronté plus jeune à l’encre, opère ces rapprochements dans une énergie expressive qui masque le doute sur l’union possible de deux cultures éloignées.

Les années 80 marquent l’assouplissement du régime communiste et de sa doctrine artistique, quand l’art occidental rejette de son côté progressivement toute tentative trop vaine de saisir l’œuvre dans la théorie. En Chine précisément, parait en 1985 un article de Lio Xiaoshan au titre évocateur : « La peinture chinoise est arrivée dans une impasse », déplorant les manques de ressources propres de l’encre qui n’a pas avancé selon lui depuis les années 20, prisonnière des dogmes lourds mais surtout d’une tradition qu’elle n’a pas lâchée. Désacraliser l’encre est un premier pas vers le renouveau : soit en figurant des thèmes extravagants jusque-là absent du cadre pur que constituait le motif, soit en travaillant la matérialité de l’encre afin de révéler ce que cache sa noblesse. Dans les deux cas ressort la volonté de délivrer l’encre d’un formalisme figé, et de retirer sa spiritualité de toute révérence technique ou morale. Li Jin et son « Vrai corps » fait figurer, peut-être pour la première fois côte à côte dans la peinture à l’encre, un corps décharné entouré de caractères rituels. Sacré et transgression échangent enfin. Accéder à la part maudite de l’encre, c’est aussi lui rendre son immanence : l’encre croupie est utilisée par Yang Jiechang pour ses possibilités esthétiques acquises dans les camaïeux de couleurs, mais témoigne aussi d’une autre vision de l’art, cette fois imparfait, corrompu, accidenté. Tout est possible, tel un titre manifeste, est un des porte-drapeaux du courant de l’encre expérimentale de la fin des années 90.

L’exposition « L’encre en mouvement » s’arrête un peu brutalement sur ce message d’espoir, daté de 2000 — j’avais oublié qu’elle ne couvrait qu’un siècle, ce qui ne rend pas mérite à la scène artistique contemporaine chinoise, elle-même héritière et elle-même affrontant cet héritage dans un monde nouveau que les anciennes dénominations et catégories artistiques ont quitté. He Xi, Yang Jiechang, Qin Feng ou encore Xu Bing, représentent une scène chinoise où l’encre trouve sa place au sein d’installations, montages et projections vidéos confrontant le trait traditionnel aux outils contemporains. En déformant volontairement l’usage de l’encre sans avoir peur de le perdre, en opérant par citations et emprunts décomplexés, peut-être est-ce là la meilleure manière de célébrer une tradition qui trouve toujours sa source dans le présent.

Charles Mouliès

L’encre en mouvement, Une histoire de la peinture chinoise au XXe siècle, du 21 octobre 2022 au 5 mars 2023

1- Laurence Wu, « Kang Youwei and the Westernization of Moderne Chinese Art », Orientations, 1990.

2- André Malraux, « La métamorphose des Dieux, tome 3 – L’Intemporel », Gallimard, 1976.