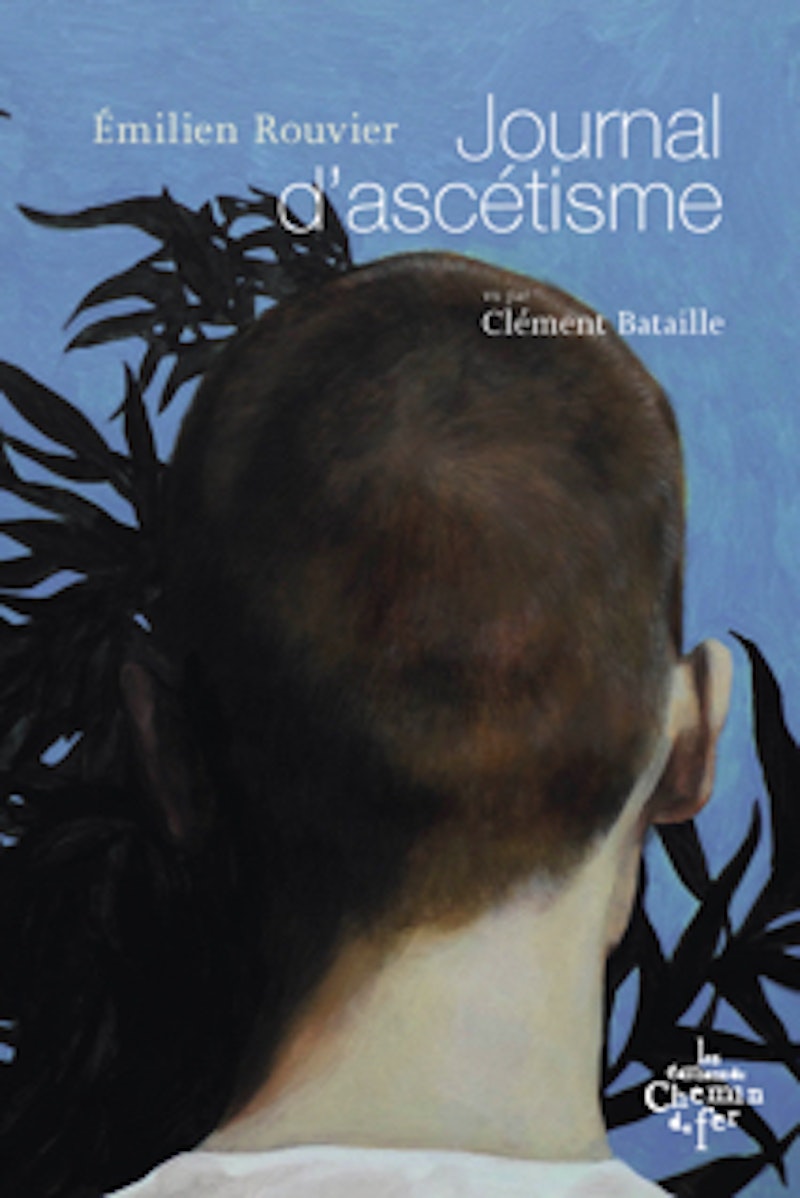

Étourdissant texte que ce Journal d’ascétisme, Émilien Rouvier, vu par Clément Bataille et ses dessins tout aussi précieux qui jouent sur les silences du texte et sur la matérialité de la chair. Étourdissant livre paru aux éditions du Chemin de fer qui interroge le lien intemporel entre la recherche d’une spiritualité et le refus de se départir de la chair. Journal non journal, journal pétri de fantaisies, d’autodérisions et d’intelligence, dans une langue particulièrement belle, il nous plonge dans une traversée en quelques jours sur les traces de Saint-François d’Assise, où croiser les corps et soi-même.

« Corps trempé d’un alliage nerveux, mais qui renonce en cet instant à soi, se laisse disséquer par le regard, embrasse la plénitude douillette de l’absence, corps que je peux plier comme un billet doux – le blanc bleuté de la peau est celui des dessins que les maîtres anciens rehaussaient à la craie –, comme un pantin, faisant jouer la jointure des jambes, des fessiers, tourner à ma guise, dans la mort langoureuse des tableaux baroques. »

De ce journal qui déploie une parole intérieure pleine de son désir du monde, comme pour le happer progressivement, on découvre la beauté des paysages que croise le narrateur mais aussi et surtout la puissance des édifices, des tableaux, des références, puis celle des corps inconnus.

Texte d’un incroyable érudition, ce Journal d’ascétisme ne s’enlise pas dans un catalogue imperturbable mais glisse ça ou là une série de pièces qui saisissent le regard, nous décentrent et nous touchent, d’un générosité littéraire heureuse qui élargit les horizons du textes. Au-delà de ce trait formel sensible, c’est tout une langue qui dit cet enchevêtrement du désir et du silence, des corps et de leur absence, qui cherche cette réconciliation entre l’ascétisme coupé du monde et sa pénétration la plus véhémente. La phrase elle-même traduit ce geste en nous surprenant parfois par le surgissement du fantasme là où on l’aurait cru oublié, par la fantaisie du corps là où tout concourt à son dénuement.

« Je marche depuis une semaine ; la solitude naît dans le bas-ventre avant de s’affiner en appétit de bavardage. De la confusion qu’entretiennent ses mots surgit la rêverie heureuse ; je ne les distingue plus, je les distords à l’appui d’un catéchisme dissident. »

« Mon fantasme déploie aux lueurs errantes des variations d’un goût déplorable. Que faites-vous seul dans la forêt ? Venez dans ma cellule si les dortoirs sont pleins. Il m’intime le silence par les couloirs aveugles ; je respire le sillage de la robe qui, par suggestion de teinte, fleure la pourriture aromatique des sous-bois. »

Et si le journal triche c’est pour mieux jouer de sa propre littérarité et jongler avec une subtile maîtrise de l’écriture. Non pas que l’auteur cherche à nous perdre mais il déjoue toute didactique au profit d’un croisement évanescent des sens et des corps.

« Les pèlerins prennent de là le départ pour la ville sainte d’Assise. J’arrive seul, en fin d’après-midi. Je visite l’église aux murs enduits de blanc, rehaussés de pierre grise, ponctués de retables de faïence. L’on y prêche et processionne à tout va : messes publiques matin midi et soir, pour la myriade de boy-scouts. Rien de moins claustral et solitaire. Pourtant – cela confine au miracle –, il plane encore sur le mont la sérénité et le silence, dans le temps humain. C’est peut-être l’admirable fraîcheur, en plein été ; le bruit des pas et des conversations tient par association du chuchotement ecclésial. »

Si l’arrivée progressive des pèlerins rend la beauté silencieuse d’une scène qui confine à la procession, le décalage sensoriel progressif du narrateur nous ouvre à la chute qu’il s’agit de conquérir, où n’abdiquer aucun désir.

« On m’achève à la main, dans un parc public. J’ai recruté manu militari un touriste nordique, substitut peu ragoûtant de mon manieur de cierge, et verse sur un parterre de pétunias, plutôt discrets, le produit de mes méditations métaphysiques du jour. »

Et jouir de ces présences sans visages, de ces visages sans corps, de ces corps sans noms, tout l’inconnu devient un lieu où se perdre et se retrouver, la légèreté d’un passage du présent dans la tourmente langoureuse de la nature.

« Au col, on m’attend sur le bord de route ; il cache ses pieds de bouc dans des baskets communes, son sourire goguenard sous un voile de candeur civile ; je le reconnais tout de même pour le faune des bacchanales. On se défile dans le bois, se déshabille, mimant au galop la progression d’une étreinte passionnelle, dont l’issue ne tarde guère. Je ne tiens pas à le regarder dans les yeux/ Autour de nous ça sent l’herbe fraîche, le genêt. Je le révoque. Il remonte dans sa Fiat Punto, j’oublie son nom comme il oublie le mien : être seul, en compagnie, exigences antinomiques, mais conciliables. Il y entre une honte qu’il est peu souhaitable de s’arracher du corps, car elle est à peu près la cause de la jouissance. »

Les expériences érotiques et sensuelles touchent toujours à l’interrogation spirituelle, sans sombrer dans l’élucubration interminable d’un discours moralisé, sans céder non plus à la pure jouissance ithyphallique de l’individu capricieux et consommateur. La justesse du propos nous honore et nous pousse encore à poursuivre le plaisir du texte et le corps à l’œuvre. Où l’auteur se plaît à contaminer tout le discours des corps par celui de la foi, ce n’est que pour mieux manifester, non pas l’emprise du second sur le premier, mais combien il institue des espaces de jouissance où répond sa recherche spirituelle qui, si ici demeure toute religion, ne s’y limite pas.

« J’ai toujours éprouvé la nécessité de Dieu, dans la peau et dans le sexe, et ce sans jamais y croire, ce qui requerrait imagination, force d’âme, abandon de soi : privilèges des pauvres et des surhommes. Vertu de la frustration, croire est devenu le plus trouble de mes désirs conscients, et l’agrégé du désir même. »

Persiste encore, même le livre fermé, les images de ces corps qui dansent dans la volupté du désir, la saveur ténue des peaux emportées et dissipées dans le passage de la marche, comme des fantômes que l’on croiserait, effleurés jusque dans la chaleur de leur chair impalpable. Persiste encore, même le texte fini, l’étourdissement de ce que disent de soi la ronde des corps in-saisies interminablement dans le tournoiement du désir, et cette pause étourdie dans l’ordre du monde.

« Moments propices à ce narcissisme fastueux qui s’ébauche dans le rituel de la toilette. On se déshabille au-dessus d’une cascatelle ; il y a du plaisir à se laver comme le chat se pourlèche. Je voudrais être surpris dans ce qu’il me reste de gloire commune, de jeunesse. Tout banal qu’est ce corps, que je n’aime ni ne réprouve, il a le prestige de la marche acquise. Il s’est imbu d’un mouvement non nécessaire, et donc luxueux. »

Journal d’ascétisme, ce si beau texte d’Émilien Rouvier, qu’accompagnent et éclairent si singulièrement les dessins de Clément Bataille, est paru en cette fin de printemps aux éditions du Chemin de fer.