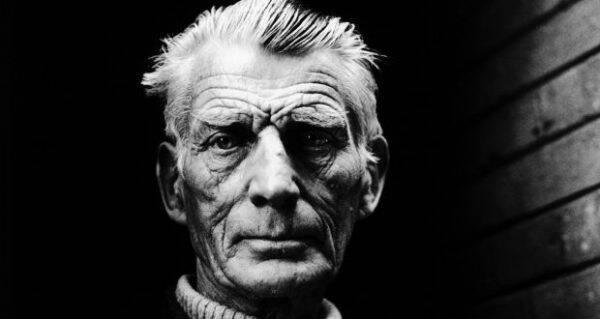

Le mois prochain paraîtra, chez Gallimard, le dernier volume des Lettres de Samuel Beckett, qui dessinent les dernières années de la vie de l’auteur. Si Beckett est alors en proie au deuil et à la maladie, il produit également parmi ses œuvres les plus denses (Compagnie, Mal vu mal dit et Cap au pire), et reçoit le prix Nobel en 1969. Dans ces lettres, qui ressemblent de plus en plus à celles d’un fantôme, les mots eux-mêmes se taisent peu à peu, pour laisser apparaître une véritable musique du silence.

« Pardonnez-moi de spécifier l’évidence (pause). Non n’augmentez pas le volume » (Trio de fantôme, Samuel Beckett, 1977)

Au moment où les lettres « dessinent » les derniers moments de l’œuvre et de la vie de Beckett, tout s’inscrit en une forme d’objectivité plutôt que d’émotion. Beckett parle de cette fin comme il évoque la réception du Prix Nobel qui ouvre ce quatrième tome : non avec indifférence mais avec distance. Si bien que ces lettres n’ouvrent pas sur un nouvel espace mais renforcent ou étayent celui de l’œuvre terminale : entre autres les œuvres pour la télévision.

Dès lors entre les premiers textes des Os d’écho et autres précipités (publiés en français en 2002 par Edith Fournier) jusqu’à son Nacht und Traüme (sa dernière pièce, pour la télévision), entre les premières lettres du premier volume jusqu’à celles qui terminent le dernier, rien n’aura changé. La plainte s’engouffre sans lamento dans le trou des mots, images et sons. Ce qui en remonte est proche du silence et devient pourtant plus strident qu’un cri. C’est le paradoxe de l’œuvre et de ces lettres.

Avant qu’il ne soit accordé au seul silence de parler, Beckett dans ces lettres s’approche du moment où les mots se taisent, où les images s’éteignent et où les sons eux-mêmes se tarissent. Il finira d’ailleurs – selon le témoignage de Pierre Oster – « aphasique, entouré de vieilles femmes et regardant la télévision ».

Avant qu’il ne soit accordé au seul silence de parler, Beckett dans ses lettres s’approche du moment où les mots se taisent, où les images s’éteignent et où les sons eux-mêmes se tarissent. Il finira d’ailleurs – selon le témoignage de Pierre Oster – « aphasique, entouré de vieilles femmes et regardant la télévision »

Avant le dernier soupir, ces lettres ressemblent déjà à celles d’un fantôme, ramené aux ombres dont il n’est jamais sorti. Toujours bienveillantes (sauf lorsqu’il s’agit de rejeter les emmerdeurs qui font irruption lors du Prix Nobel) celles-là abordent une profondeur plus grande et la double question qu’introduit le silence lui-même : le silence au fond de qui ? Au fond de quoi ? Une double question – de la vie et non pas de la mort – qui restera sans réponse.

Tout un système d’annulation prend corps dans les dernières lettres où quelque chose d’inaudible, ou d’à-peine audible, s’impose. S’inscrit un manque à entendre. Il symbolise l’impossibilité d’un désir autre que celui dans lequel Beckett est prisonnier depuis toujours, sans autre référence que cette initialisation dont il ne peut “décrocher” et qui met en marche son Imaginaire. Celui-ci, à cause ou grâce à cette initialisation utérine fixe et centrale, empêche le jeu de déplacement, déclenche un système de répétitions ou de variations dont la musique des dernières lettres poursuivent l’écho : un écho qui ramène sans cesse au néant, au silence, au chaos.

Néanmoins ces lettres prouvent que Beckett n’est pas animé dans ce mouvement vers le néant d’une pulsion de mort. Plus que de pulsion de mort, il faut parler d’une sorte de suggestion qui va “cascando”, pour emprunter le mot d’un titre de Beckett, dans cet espacement du désir de vivre, auquel l’œuvre de Beckett donna une tonalité encore jamais connue.

Au sein du silence qui s’amplifie peu à peu, et en rappel de la musique de Schubert qui s’entend encore dans le sommeil paradoxal du Trio de Fantôme, les lettres deviennent les derniers indices de ce temps où il n’est plus possible de « suivre son cours » (Fin de Parti) et où il faut abandonner la partie. Ces lettres laissent entendre une tonalité de l’atonie, un outre timbre du noir ; elles mettent, sinon un point final – qui n’est pas un point d’orgue mais son contraire -, en tous les cas un contrepoint, à tous ces réseaux d’immobilités que Morton Feldman aura découvert chez Beckett et qu’il a mis lui-même en musique.

L’auteur dès son Proust annonçait que “la seule recherche féconde est une excavation“. Les lettres lui accordent une forme ultime, proche du texte testamentaire. L’absence de point final dans certaines pages (comme dans le texte “Comment dire”) peuvent suggérer l’écart cruel entre le désir de voir et son impossibilité :

“folie que de voir quoi-

croire voir

vouloir croire voir

loin là bas à peine quoi

entrevoir

croire entrevoir

croire »

Toute perception est entraînée vers son abolition, le vide, le silence. La musique de Beckett est alors elle-même calcinée par le silence et le déchirement de tout ce qui gâche l’espace, au moment où, quelques semaines avant sa mort, l’auteur restera sans voix.

“Allez votre chemin, mon cher Kober. Je pense que vous y rencontrerez les meilleurs de votre génération. Moi je reste dans mon trou“.

Dans ces ultimes lieux de l’œuvre, le texte ne crée pas à proprement parler un monde mais donne une forme à son absence. On peut appeler cela “la musique de chambre” de Beckett, mais de chambre mortuaire, ou au moins d’antichambre : sorte de lieu d’attente. Demeure ici la partie la plus originale de l’œuvre dans les mots presque disparus, les images presque éteintes et une surprenante puissance d’effacement que corrobore l’auteur lui-même en une lettre à Jacques Kober : “Allez votre chemin, mon cher Kober. Je pense que vous y rencontrerez les meilleurs de votre génération. Moi je reste dans mon trou“.

Ici l’auteur le rejoint définitivement. Il s’y enfonce sans souci du purgatoire de Joyce qu’il comparait à celui de Dante lorsqu’il précisait : “le mouvement n’est pas orienté. Un pas en avant équivaut à un pas en arrière” (« Dante…Bruno…Vico…Joyce »).

Ainsi, au bout de l’œuvre il n’y a plus rien de dit, il n’y a plus rien de visible. Au cœur de la parole et de l’image se produit cet ultime glissement où le “Comment dire” ne cache même plus un “comment ne pas dire”, car la parole dérape sur ses propres soubassements, en ses derniers soubresauts, en un nulle part, là où réside seulement la musique du silence.

- Samuel Beckett, “Lettres IV”, 1966-1989 », traduit de l’anglais par Georges Kahn, Gallimard, Paris, 2018, 952 p. Parution le 26 avril 2018

Jean-Paul Gavard Perret