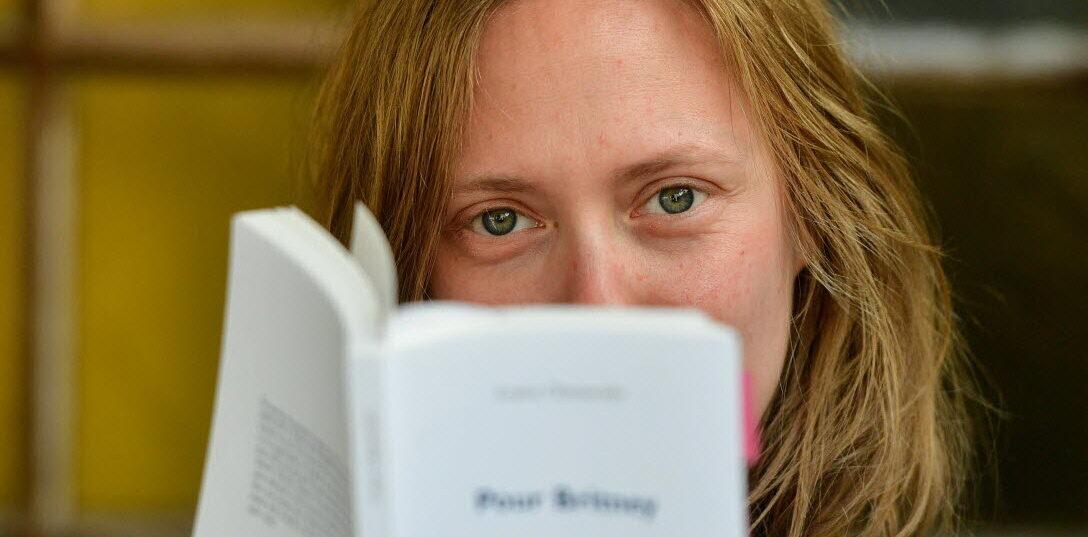

Reso et Zone Critique ont reçu l’écrivaine Louise Chennevière en mars. Dans cet entretien, elle nous parle de son dernier livre Pour Britney, qui retrace le parcours et le rapport contrasté à la chanteuse star des années 2000 et à l’écrivaine Nelly Arcan.

ZONE CRITIQUE : Qu’est-ce que Britney Spears a représenté pour vous quand vous étiez enfant ?

Louise Chennevière : La genèse du livre vient du fait que j’ai ouvert par hasard un jour, à la gare, les mémoires de Britney Spears. Je me suis prise en pleine gueule ce qu’elle avait vécu : la tutelle de son père, le fait qu’elle ait travaillé pendant 13 ans sans gagner d’argent. J’ai essayé de réfléchir à elle de manière intime parce que pour moi, il ne s’agissait pas de la prendre comme sujet de livre ou de reproduire une énième œuvre sur elle ou même quelque chose qui la défendrait. Je me suis demandée : « pourquoi cette femme a été importante ? », parce qu’elle a vraiment été importante pour moi. C’est en ça que je voulais lui rendre hommage et honneur. Elle a été importante pour moi, parce que ça a été la seule femme dans ma vie que j’ai voulu être. Quand elle avait 20 ans, elle a été élu femme la plus puissante du monde : elle dansait, elle chantait, elle sourait, elle avait un amoureux… Il y a eu une sorte de moment de grâce au début des années 2000 où on se disait : « waouh c’est une jeune femme qui a le monde à ses pieds ». Elle est adorable, sur toutes les interviews ça se voit. Elle est comme une grande sœur. Mais on m’a vite fait comprendre qu’il ne fallait pas s’identifier à elle. Je me suis mise à lire plein de livres, à vouloir devenir écrivain. Dans ma construction, je me suis éloignée d’elle. Pendant toute mon adolescence, je n’ai écouté et lu que des hommes, dans un rejet énorme de ce Britney Spears m’avait apporté.

Ce que j’explique dans le livre c’est que lorsque j’ai rencontré des artistes femmes, des autrices notamment, c’étaient toujours des femmes malheureuses ou représentées comme tel : suicidée, suicidaire, folle, au bord du délire… Toujours des destins auxquels on ne peut pas s’identifier. J’ai réalisé que Britney Spears a été le seul moment dans ma vie où on faisait coïncider une image de femme avec la puissance et la joie, et qu’on me l’avait retiré très tôt.

ZONE CRITIQUE : Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui vous a intéressé chez elle et ses mémoires ? Vous la redécouvrez, après vous en être désintéressée à l’adolescence ?

Louise Chennevière : Nous avons tous en tête ce moment où elle se rase la tête devant les caméras, où elle devient « folle » selon ce que racontent les médias. Aujourd’hui, en devenant une femme moi-même, je peux mettre des mots dessus comme « dépression postpartum ». Toutes ces choses de femme, elle les a vécus sur les yeux des objectifs des quarante paparazzis qui étaient en permanence chez elle. Ils étaient là quand elle sortait de chez elle avec son bébé dans les bras. Evidemment qu’elle est devenue « folle » dans ces conditions. J’ai d’abord ressenti pour elle du mépris, à l’adolescence, c’est devenu honteux d’aimer Britney Spears. Je ne disais pas que je l’avais écoutée, je me moquais d’elle avec tout le monde, et le monde entier se moquait d’elle. C’est cette cruauté-là dont j’ai pris conscience en lisant ses mémoires. Je me suis demandée comment j’avais pu à ce point-là l’abandonner, c’est la raison pour laquelle le livre s’appelle pour Britney. Il y avait vraiment un geste d’adresse à elle, pour lui dire « je m’excuse ».

ZONE CRITIQUE : Pourquoi avoir eu envie d’écrire particulièrement sur la façon dont Britney Spears a été confisquée et surveillée, notamment dans les pages où tu décris son rythme de vie, alors qu’elle enchaîne les concerts sous tutelle de son père ?

Louise Chennevière : C’est une jeune femme qui a été ravie dès l’enfance : petite, elle chantait, elle dansait. Sauf qu’elle se trouve dans une famille de gens qui ont voulu en faire une star. Si ça n’avait pas été le cas, je suis persuadée qu’elle aurait quand même chanté et dansé, qu’elle aurait quand même été artiste. Elle s’est retrouvée dans une famille violente qui la fait travailler très dur avec rage et méchanceté. Et ce même de la part de ses parents, de sa mère comme de sa sœur. Ce qui m’a fascinée, c’est la manière dont elle est dépossédée de son corps et de son expérience lors de sa tutelle de 13 ans. Elle enchaîne les dates à Vegas tous les soirs, elle est médicamentée de force, son régime est surveillé, on la surveille quand elle s’habille le matin, quand elle se couche, son téléphone portable est surveillé, elle n’a pas le droit d’avoir d’enfant donc elle ne peut pas retirer son stérilet… C’est un régime d’exploitation d’une jeune femme que la Cour de Justice californienne a validé pendant 13 ans, en donnant en plus l’autorité au père, alors que Britney Spears, qui avait accepté de l’aide après avoir annoncé son mal être, avait refusé explicitement celle de son père. Se dire qu’aujourd’hui encore, la Cour d’un État comme la Californie peut donner la tutelle légale au père de cette jeune femme qui a un jour été la femme la plus puissante du monde, c’est aussi ce qui m’intéressait. Et comment le monde s’est acharné sur elle, comment il a détruit le moment de puissance de cette jeune femme pour l’empêcher de réussir.

Ce qui m’intéressait, c’est de voir comment le monde s’est acharné sur elle, comment il a détruit le moment de puissance de cette jeune femme pour l’empêcher de réussir.

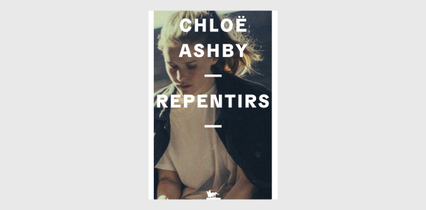

ZONE CRITIQUE : Dans la description de cette tutelle, de cet acharnement contre Britney Spears, vous mêlez à sa trajectoire la figure de Nelly Arcan. Est-ce que vous pourriez nous dire qui est Nelly Arcan et pourquoi est-ce qu’elle apparaît dans ce texte qui s’appelle pour Britney ?

Louise Chennevière : Nelly Arcan se suicide en 2009. Elle publie son livre au moment où Britney Spears sort son premier disque. C’est vraiment concomitant, ça dit quelque chose d’une époque. Lorsque Nelly Arcan publie son premier roman, je me souviens avoir posé la question à mon père « mais pourquoi aucune femme n’a jamais écrit un livre ? ». Désarçonné, il n’a pas su me répondre. Pourtant ce n’est pas vrai : Nelly Arcan publie Putain et Folle, qui sont pour moi de très grands livres de littérature, à tel point que je n’y ai pas trop cru quand je les ai ouverts. J’avais l’image d’un témoignage de prostituée, les éditeurs la vendait déjà comme un objet sexuel. C’était en réalité une réaction pernicieuse avec une forme de misogynie intériorisée puisque en disant « ça ne m’intéresse pas » je disais « une femme blonde avec des gros seins dans un corset ne peut pas avoir écrit un livre de grande littérature ». Quand j’ai ouvert son livre, au bout de deux pages, je me suis dit que ce n’était pas possible que ce soit aussi beau, qu’on ne m’en ait pas parlé, qu’elle ne soit pas reconnue comme une des plus grandes écrivaines de ce siècle. Elle est encore très lue au Québec, presque comme un classique.

ZONE CRITIQUE : Vous entremêlez à la fois votre propre prose et des fragments de textes de Folle et Putain, pour qu’on entende sa voix. Les textes de Nelly Arcan décortiquent les mécanismes d’aliénation du patriarcat, et leurs réceptions médiatiques témoignent aussi de la violence qu’elle a subie. Est-ce que vous pourriez revenir sur son texte La Honte que vous citez ?

Louise Chennevière : Je voulais faire entendre la puissance de sa langue et la puissance de ce qu’elle dévoile de la violence du patriarcat. Je n’avais jamais lu ça avant, c’est limpide, c’est évident, c’est brutal, c’est difficile à lire. Ça m’a étonné qu’on ait recouvert cette voix-là. Elle a eu un grand succès quand c’est sorti mais on trouve des séquences de l’émission avec Ardisson qui sont terribles à regarder. Nelly Arcan a été effectivement Escort girl pendant un moment et elle parle de cette expérience-là dans ses livres, elle dévoile les mécanismes qui détruisent son corps. Elle est très belle, mais dans le livre j’essaie de dire pourquoi moi je la trouve belle. Ce ne sont pas du tout pour les mêmes raisons que les journalistes sur le plateau masculin. Ce n’est pas sa poitrine refaite, c’est qu’il y a quelque chose en elle de sauvage, d’intelligent. C’était très difficile pour moi de parler de la beauté de Nelly Arcan et de Britney Spears parce ces jeunes femmes blondes, aux corps parfaits, ça fait écran à autre chose que ce qu’elles sont.

Tous ces textes ont été reçus comme des textes parlant de la sexualité féminine ; or elle n’arrête pas de dire qu’elle ne parle pas de sexualité féminine, puisqu’il n’y en a pas. Lorsqu’elle parle d’une relation sexuelle tarifée dans laquelle elle performe selon le désir masculin sans reconnaître son propre désir, elle se retrouve face à cinq hommes sur un plateau télé qui lui disent « c’est bandant ». C’est vraiment désarmant parce qu’elle parle d’une violence qui ne devrait pas provoquer ce désir-là.

Au début des années 2000, Ardisson ou les mêmes au Québec, la renvoie toujours à cette image-là. La Honte, c’est un texte sur la dernière émission, qui l’a fait basculer, car elle se suicide deux ans après. Dans cette émission-là, elle avait une robe décolletée. Le lendemain, dans la presse, tout le monde ne parlait que de ça. Elle est rentrée dans une sorte de psychose, dans un mécanisme de culpabilité, et où elle ne comprenait pas en quoi cette robe qu’elle avait choisie était trop décolletée. La parole de cette femme-là ne pouvat pas être reçue parce que c’était une jeune femme blonde.

ZONE CRITIQUE : Ça n’est pas possible d’être considérée comme une grande écrivaine du fait de la place que prend son corps dans le discours médiatique ?

Louise Chennevière : Je pense que c’est quelque chose que beaucoup de jeunes femmes ont pu expérimenter : le sentiment de devoir se couper de son corps pour exister autrement, intellectuellement ou pour être prise au sérieux. Dans mon expérience intime, c’est vraiment ce qui s’est passé. À un moment je me suis dit « je veux être prise au sérieux, je veux qu’on m’écoute, je veux qu’on entende ce que j’ai à dire ». Je me suis coupée de plein de choses qui suscitaient en moi de la joie comme lorsque, petite, je me déguisais en Britney Spears et que je dansais. Je ne vois pas en quoi ça aurait ét�é antinomique avec le fait de vouloir écrire, mais il y a une sorte d’injonction à choisir.

ZONE CRITIQUE : Dans un passage, vous citez Nelly Arcan : « et quelque chose en moi n’a jamais été là, et c’est peut-être à cause de ce quelque chose manquant qu’elle a pu s’allonger sur ce lit comme tant de femmes avant elle, en parvenant si bien à faire comme si elle n’y était pas ». Est-ce que vous pourriez revenir sur ce quelque chose manquant ?

Louise Chennevière : C’est la question de la dissociation que beaucoup de femmes expérimentent, une capacité à s’absenter de soi-même, à ne pas être là, à jouer une comédie du genre qu’on a appris à jouer. Nelly Arcan joue très bien en tant que prostituée, mais elle montre cruellement la manière dont il s’agit d’une simple performance. Avec sidération, elle se pose toujours la question de comment ils peuvent croire à cette comédie-là. Il y a beaucoup de situations qui nous apprennent, en tant que petite fille ou jeune femme, à nous absenter, à ne pas être présente. C’est un espèce de ravissement, évoqué par le concept de Marguerite Duras, une manière d’être là sans vraiment l’être. Il y a une citation d’Annie Ernaux que j’avais mise dans mon premier livre « je flotte, cette sensation de n’être pas vraiment-là » qui use d’un mot courant entre filles pour se désigner : je flotte. Cette expression illustre le fait qu’on n’est pas vraiment dans le réel, qu’on est toujours d’abord une image, à travers les miroirs par exemple. On est toujours prise dans la dépossession de sa propre expérience.

Je voulais faire entendre la puissance de la langue [de Nelly Arcan] et la puissance de ce qu’elle dévoile de la violence du patriarcat.

ZONE CRITIQUE : Nelly Arcan est sans cesse renvoyée à une image stéréotypée de la femme. Elle fait une séance de photographie pour un site qui s’appelle Bird, et vous la mettez en relation avec une couverture que Britney Spears fait du magazine Rolling Stones. Dans les deux cas, la femme est complètement infantilisée et instrumentalisée par le désir masculin.

Louise Chennevière : La question de l’enfance est effectivement au cœur du texte. C’est aussi comment on ravit l’enfance : je dis que Britney Spears pose sur la couverture des Rolling Stones en culotte où David La Chapelle l’ultrasexualise. Il met un télétubbies à côté d’elle, mais comment même ça a pu devenir un signe sexuel ? C’est là toute la perversité de la figure de la Lolita, à laquelle on nous a identifiées en tant que petites filles.

Cette figure a é...