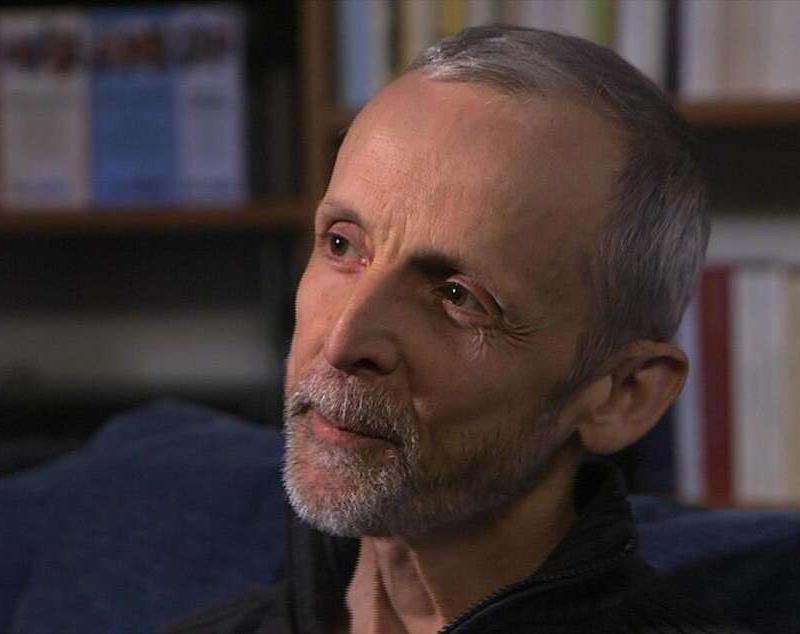

Au sein du dossier des écritures de l’homosexualité masculine, Zone Critique revient aujourd’hui sur l’écrivain Mathieu Riboulet. Alors que les quatre ans – déjà – de sa mort approchent à grand pas, Rémi Ortuno propose un article sur la question du désir dans l’oeuvre de l’écrivain.

« Plus tard, j’ai compris que la sourde douleur, c’était d’aimer les hommes. Plus tard encore, que ce que j’avais à dire, c’était cela : aimer les hommes. Que le travail consisterait à retrancher la douleur ; je viens de là. »

Car écrire, c’est avant tout aimer. S’il est un auteur qui revendique sa filiation artistique avec d’autres figures homosexuelles, c’est bien Mathieu Riboulet. Dans le documentaire sobrement intitulé Mathieu Riboulet, écrivain (quoique le titre original était “L’Affranchi”), Sylvie Blum met en scène l’auteur dans sa maison de la Creuse fin octobre 2017, face à des images de celles et ceux qu’il a profondément aimés et qui, selon ses dires, manquent terriblement : “La poésie de Pasolini manque. Le cinéma de Pasolini manque parce que, forcément, il aurait dit sur tout ce que nous avons traversé des choses que personne d’autre n’aurait dites et qui forcément nous manque même si on ne sait pas ce qu’elles auraient été.” Ainsi défilent sur le poste de télévision les fantômes de Pier Paolo Pasolini ou encore la voix de Jean Genet, pour n’en citer que deux. De la même manière que ces morts habitent les lectures de Mathieu Riboulet, il ne nous a pas été possible d’écrire sur le désir dans l’œuvre de l’auteur sans accepter le manque qu’il a laissé depuis sa disparition, il y a bientôt quatre ans. Mais comme écriture et lecture sont intrinsèquement liées dans le travail de l’auteur, il fallait avant toute chose revenir au lieu originel – la bibliothèque – avant de lire le déploiement du désir au sein de son œuvre.

Écrire de l’ombre : l’Autre comme secret révélé

Mathieu Riboulet s’est senti à l’abri de tout jugement, dans un refuge que seuls les chemins de traverse ou les cabanes abandonnées permettent.

Avant d’écrire le désir des hommes, Mathieu Riboulet le lit. Jean Genet, d’abord, à l’adolescence, mais l’auteur ne se contente pas de ce qui est reconnu par ses pairs et n’hésite pas à goûter aux ombres de la littérature dont il reste aujourd’hui peu de traces, malgré leur caractère déterminant pour l’écrivain. Sans doute que dans cette déviation du bon goût et des bonnes manières, Mathieu Riboulet s’est senti à l’abri de tout jugement, dans un refuge que seuls les chemins de traverse ou les cabanes abandonnées permettent. C’est ainsi qu’il lit adolescent la saga illustrée du Prince Eric avant de découvrir Sade, Edward Morgan Forster ou encore Tony Duvert. Peu à peu, ces lectures, quoi qu’à la marge et loin d’un certain bon goût dominant, sont le refuge dont le désir de l’auteur avait besoin sans vraiment le savoir et lui permettent de saisir avec les mots des autres les élans de son corps encore jeunes et inassouvis. Il continuera à errer dans les bas-côtés de la littérature comme on traîne aux lisières des bois, lira et aimera sans aucun scrupule ces hommes de l’ombre que l’on n’achète pratiquement plus aujourd’hui (peut-être même qu’il les aimait davantage, au moins par pure provocation) : François-Paul Alibert , Eric Jourdan, Jean-Baptiste Niel (écrasé sans doute par l’œuvre d’Hervé Guibert qui, à la même époque, avait été extrêmement médiatisé) ou encore Pierre Sylvain.

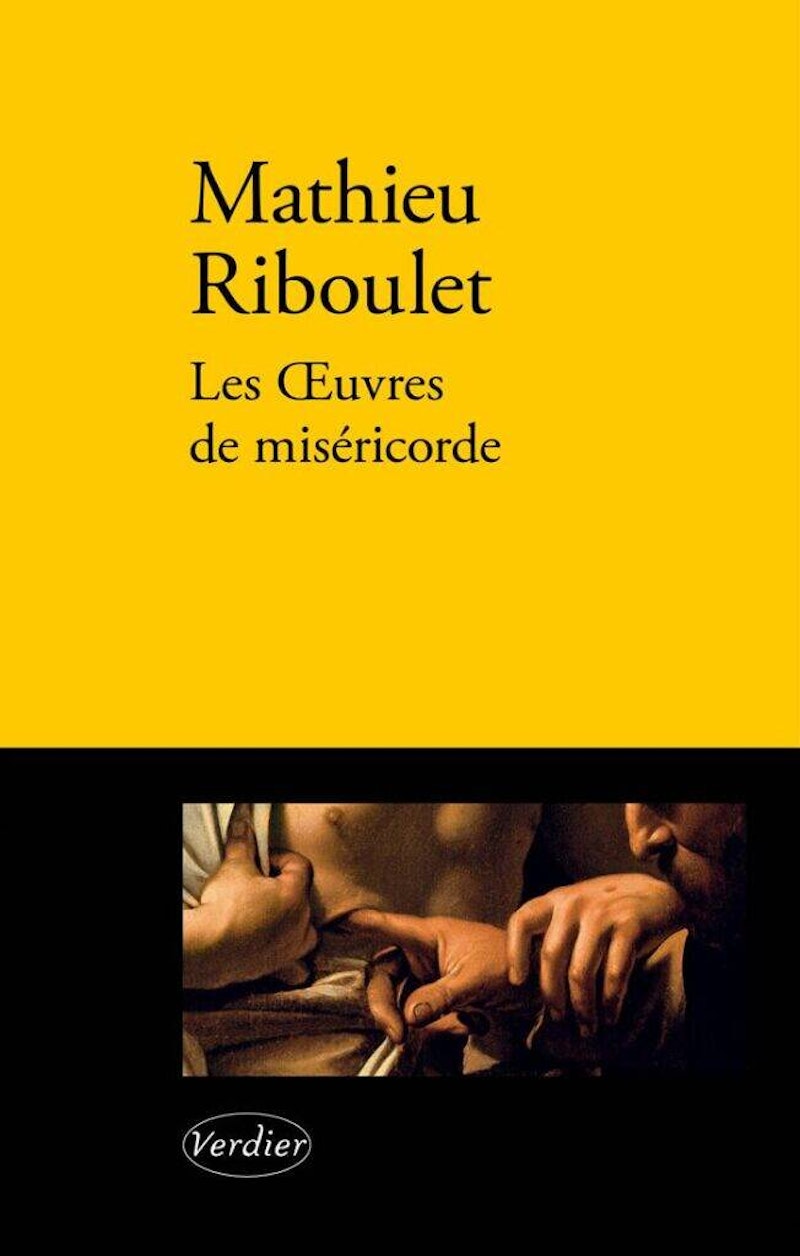

Si l’oeuvre de Mathieu Riboulet a incontestablement été reconnue de son vivant (en témoignent les nombreux prix littéraires qu’il a pu recevoir et sa nomination au grade de chevalier des arts et des lettres en 2012), il n’a pour autant jamais fait partie de la scène gay officielle qu’il abhorre volontiers, préférant aux mondanités le calme de sa maison creusoise où il passait un temps certain à écrire les livres qu’il nous a laissés. Sans doute aussi que l’introspection nécessaire à son écriture appelle un temps de recueillement que seule la maison familiale lui accordait : recueillir les voix des fantômes qui l’habitent autant qu’accepter de recevoir la parole des morts dont il a tragiquement suivi la trace et qui, dès son premier livre, s’inscrit dans une tradition qu’il n’aura de cesse d’interroger et de repousser vers d’autres lisières : le récit familial. Ainsi, en suivant les sous-titres de ses œuvres, on pourrait avoir l’impression de reconnaître les itinérances d’une écriture qui se fixe en s’extirpant du connu vers le méconnu, et que seul le pluriel pourrait définir (au moins le temps d’une première lecture), tant elle est toujours un élan. A titre d’illustration, deux sous-titres, respectivement issus des Oeuvres de Miséricorde puis des posthumes Portes de Thèbes : “fictions & réalités ; “éclats de deux mille quinze”. D’un pluriel à l’autre, il nous lègue une langue qui rend compte de la beauté des corps désavoués, des sentiments éphémères et transforme le caractère lugubre d’une violence épidermique en un moment d’extase permis à demi-mot par une poétique singulière dans une sorte d’alchimie parfaite dont la prose parvient étrangement à rendre compte.

Désirer l’Autre pour s’absenter soi

Le premier roman de l’auteur qui obtient la reconnaissance d’un certain lectorat s’intitule Le corps des anges . Sorte de fable fantastique polyphonique, l’écrivain y invoque des figures angéliques qui, à défaut de demeurer, permettent de formuler le désir insaisissable, fuyant et pourtant envahissant. C’est par l’apparition incertaine mais aussi par le rêve que la soif des corps se formule dans la magie de descriptions qui résonnent comme des sortes d’incantations pleines d’espoir auxquelles s’attachent les personnages comme les lecteurs :

L’ange en forme d’homme, né de la terre et à la terre retourné, serait un secret encore mieux défendu. L’ombre noire dévalant son échine intimait silence avec la puissance occulte d’un sort. Rémi, sans le comprendre tout à fait, avait vu là un signe, et se sentait lié à ce dos, à ce corps, à cet homme auquel il s’en remettrait de la vie comme de la mort. Une alliance s’était scellée, il saurait maintenant à quoi s’en tenir.

Le mouvement que connaît le jeune homosexuel qu’a été Mathieu Riboulet est d’abord un repli sur soi dans les livres mais il est ici question pour ses personnages de se libérer par la dépense physique plutôt que par le coeur.

Car si les mots font défaut ou mentent, il faut alors laisser les corps exprimer ce qui manque absolument. Le mouvement que connaît le jeune homosexuel qu’a été Mathieu Riboulet est d’abord un repli sur soi dans les livres mais il est ici question pour ses personnages de se libérer par la dépense physique plutôt que par le coeur. A l’instar de l’invisible de la nuit, les corps tutoient l’ineffable et peuvent alors se vider, au sens propre comme au sens figuré. Il faut “ouvrir son corps trop plein” sans pour autant avoir à parler (même de banalités) tant le silence, quand il est consenti, prend une dimension érotique essentielle pour les personnages en jeu. C’est que le corps comprend ce que la langue ne parvient pas à formuler autrement que par les quelques courts gémissements d’une nuit d’amour ou de sexe. Contrairement aux récits qui suivront, ce livre se présente comme la révélation de l’inconnu à appréhender en soi par le contact charnel que l’exploration de l’Autre permet. Les personnages sont aussi jeunes que leurs visions sont fugitives et si les descriptions des scènes de sexe sont si courtes, ce n’est pas tant par pudeur de la part de l’auteur que pour signifier l’inexpérience des protagonistes autant que leur besoin de répétitions des actes qui, additionnés, deviennent expériences. Dès lors, aggriper de nouveau un corps déjà côtoyé n’est pas tant une affaire de sentiments mais plutôt la recherche d’une sorte d’épiphanie originelle autant qu’une dépense érotique que chacun cherche inlassablement à retrouver dans la sueur de l’Autre mêlée à la sienne.

Caresses et châtiments : se quitter pour s’aimer

Non Martin continue, entre nous deux il n’y a plus que la valeur des peaux, je veux bien que le monde entre, m’ouvre, me grandisse, s’il doit me dévaster il me dévastera ; nous avons touché là de bien grandes merveilles.

C’est dans cet élan que l’écriture de Mathieu Riboulet diffère de celles de ses contemporains. Le corps est sacré mais n’a pas besoin de l’intimité d’un lieu clos ou discret pour laisser place au désir. Peu importe les lieux de consommation de l’amour ; la belle langue saura rendre hommage aux personnages sans jugement aucun, aussi violents soient les corps des hommes entre eux sous l’effet de l’excitation. Si les coups sont parfois violents et la langue crue, il n’est par ailleurs pas rare que le discours épidictique honore les exclus qui s’aiment en cachette, dans les backrooms comme au fond des sentiers. Sans doute aussi que les corps qui baisent sont aussi érotiques qu’historiques et politiques sous la plume de l’auteur. S’il y a une forme d’impératif catégorique presque moral à honorer le corps de l’Autre, l’échange des fluides est aussi prétexte à une interrogation profonde sur le sens de ces échanges. Autant que le désir infini d’une communion à la fois éclair et éternelle avec l’Autre, les narrateurs à l’œuvre dans les livres de Mathieu Riboulet fantasment une transsubstantiation au contact de l’inconnu qui fait face et avec qui on baise. Il est une interrogation dans laquelle ils aimeraient se fondre totalement pour devenir profondément autre et c’est par le plan cul, le désir enflammé et cette quête d’absolu qu’ils auront accès à ce stade supérieur auquel ils s’accrochent dans l’espoir d’un aller sans retour.

Toujours, le corps pourra sauver l’âme qui s’était égarée et une certaine beauté du désordre pourra confirmer ou infirmer la possibilité d’un pardon auquel semble croire profondément l’auteur.

Dans cette perspective, on peut comprendre que l’Histoire, omniprésente dans les romans de l’auteur (la Seconde Guerre Mondiale dans les Oeuvres de Miséricorde, l’épidémie mondiale de sida dans L’Amant des morts ou encore le terrorisme et les massacres en Syrie dans Les Portes de Thèbes) ne conditionne pas les corps qui, s’ils incorporent profondément les tensions de conflits que le sang transmet autant qu’il en fait couler, demeure exempt de jugement tant il est archaïque. Les corps des assassins sont des corps de fantômes et s’ils apparaissent sous la plume de l’auteur, c’est davantage pour raconter et interroger un possible pardon que pour condamner un acte, aussi barbare soit-il. Toujours, le corps pourra sauver l’âme qui s’était égarée et une certaine beauté du désordre pourra confirmer ou infirmer la possibilité d’un pardon auquel semble croire profondément l’auteur. Si les promesses sont vaines, l’amour et le désir de sauver l’Autre en prenant avec soi et pour soi les désordres du monde, loin de tomber dans une forme de pathos larmoyant, honore celui qui tombe à genoux, confiant et corps ouvert.

Car la prose de Mathieu Riboulet, aussi poétique résonne-t-elle en nous, est forte de ses souvenirs. C’est une écriture qui n’a rien oublié et qui ne cherche pas à travestir le réel pour l’offrir lissé et accueillant quand le passé laisse des traces et des cicatrices qui, pour disparaître, nécessite qu’on les ouvre de nouveau, aussi profonde soit la blessure qui se cache sous la plaie. Pour que la langue soit belle, il lui faut être fidèle à la chair des vivants comme aux cadavres des morts qu’on honore et auprès desquels on dort respectueusement. Il nous faut espérer que caresser le corps de l’Autre permettra de veiller encore sur le monde qui nous entoure. Nous sommes d’entre les morts et nous allons vers eux, aimants et désireux de les rendre plus beaux encore qu’on les avait connus.

Nous vivons dans des ruines et avec des fantômes, des matières mortes, des matériaux vivants, des événements violents dont nous ne savons plus s’ils ont eu lieu ou non, et, restons pascaliens : nous ne sommes pas au présent ; mais si le présent est un lieu, où sommes-nous alors puisqu’il nous est impossible d’être partout comme d’être nulle part ? Nous sommes là où notre présence fait advenir le monde, nous sommes pleins d’allant et de simples projets, nous sommes vivants, nous campons sur les rives et parlons aux fantômes, et quelque chose dans l’air, les histoires qu’on raconte, nous rend tout à la fois modestes et invincibles. Car notre besoin d’installer quelque part sur la terre ce que l’on a rêvé ne connaît pas de fin.

Rémi Ortuno

- Mathieu Riboulet, Les Œuvres de Miséricorde, Verdier 2012

- Sylvie Blum, Mathieu Riboulet écrivain (documentaire), octobre 2017