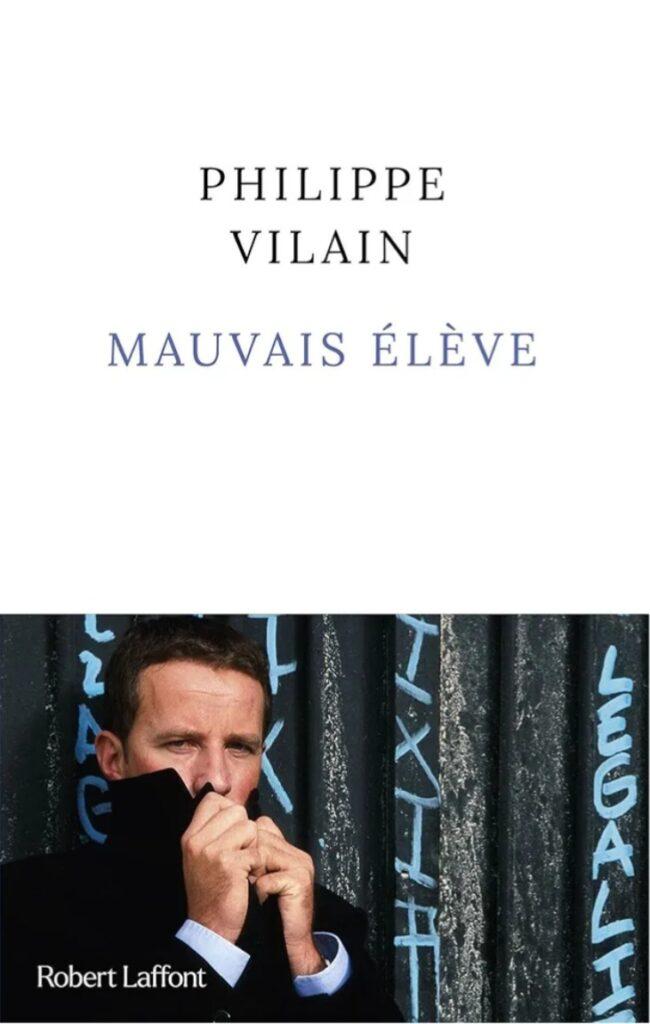

RÉCIT – Ça n’en finit plus, cette histoire. Un coup c’est elle (Fragments autour de Philippe V., 1996), un coup c’est lui (L’Étreinte, 1997), un coup c’est re-elle (Le jeune homme, 2022), un coup c’est re-lui (Mauvais élève, 2025). Les cinq petites années de relation entre Annie Ernaux et Philippe Vilain auront été fécondes, littérairement du moins. Le dernier récit de Vilain paru chez Robert Laffont laissait craindre un ultime règlement de compte, il n’en est rien : l’écrivain revient sur son parcours scolaire puis littéraire – dans lequel Ernaux joue certes un rôle décisif – et nous décrit sa lutte obstinée contre les déterminismes sociaux.

On n’avait pas connu un tel scandale littéraire depuis les alexandrins mal foutus de Yann Moix. Hélas, j’arrive après la guerre et presque tout a été dit sur Mauvais élève : une réponse aux trois livres d’Ernaux sur son jeune amant, le mépris de classe, etc. Bien. J’allais donc passer mon chemin quand mon attention a été attirée par une diatribe que Philippe Vilain a publiée sur Instagram pendant la promo du livre (je souligne) :

“Je dois constater l’impressionnante indifférence des médias de gauche – hormis quelques chroniques – qui, d’évidence, sont embarrassés par mon livre et ne veulent ni reconnaître en moi les valeurs des personnes que ces médias sont supposés représenter, ni valoriser ma trajectoire d’enfant des classes inférieures issu d’un monde sans livre, qui s’est sauvé par la littérature, dont la famille – de gauche – a été marquée par les licenciements économiques et le surendettement. Le mérite ne leur parle pas. On ne voit précis�ément que l’intervention des médias de droite pour l’unique raison que ceux de gauche ont peur de s’emparer de mon texte et font silenzio stampa.”

La presse est unanime

J’ignore les raisons spécifiques de ce silence, mais j’ai été étonné par la coloration partisane que Vilain a donné à la réception critique de son livre. Or, en la matière, je propose un théorème assez simple, qu’on appellera si l’on veut le théorème du Père DesGranges© : quand on écrit un livre de gauche, on est acclamé par la gauche, et quand on écrit un livre de droite, par la droite. C’est un indicateur assez fiable pour situer les choses politiquement, si l’on y tient. Quand on est acclamé par tout le monde, on est soit médiocre, soit neutre, soit un génie. En revanche, quand on croit avoir écrit un livre de gauche et qu’on est acclamé par la droite, alors l’affaire sent le saucisson.

De fait, Mauvais élève est élogieusement chroniqué par LeJDD, Causeur, le Fig Mag, LePoint, Marianne, jusqu’à Boulevard Voltaire (!) et même –le baiser de la mort –Bruno Le Maire. À l’inverse, on connaît la haine viscérale –autant pour l’oeuvre que pour la personne –qu’éprouvent les mêmes joueurs de flûte de Hamelin envers la pasionaria de Cergy, que le livre égratigne gentiment.

Le temps du popcorn

M’est donc venue à l’esprit une interrogation sincère : Philippe Vilain a-t-il vraiment compris le livre qu’il a lui-même écrit ?

J’émets l’hypothèse volontairement provocatrice que non. Ce faisant, j’ai décidé de voler à sa rescousse, si bien que l’occasion vous est offerte, Chers Zonnards, d��’assister à quelque chose d’extraordinairement présomptueux (donc marrant) : puisque la nouvelle mode consiste à décerner des brevets d’authenticité en prolétariat, votre chômeur dévoué s’en va expliquer à un écrivain et universitaire le sens de son propre livre.

De plus, je lui démontrerai avec la précision d’un chien truffier pourquoi Mauvais élève est un livre de droite, ce qui expliquerait mécaniquement, selon une “implacable logique” (p.33) que toute la presse de droite lui tende les bras (et dieu sait que tendre le bras est au goût du jour chez eux). Car selon une autre “logique sociale implacable” (p.137) qui rejoint mon théorème : un livre a bien souvent les compagnons littéraires qu’il mérite.

Le fétiche et la plume

Puisque j’apprécie Philippe Vilain depuis La littérature sans idéal et La Passion d’Orphée, je m’autorise une amicale observation. En connaisseur avisé de la perversité des rapports de classe, PV n’ignore pas que droite et gauche bourgeoises ont pour passion commune de dénicher çà et là des figures emblématiques qu’elles fétichisent – à la condition que celles-ci restent parfaitement inoffensives à leur hégémonie de classe – en les exhibant dans leurs cabinets de curiosité respectifs. Le mépris de classe, cette formule tarte à la crème qu’aucun prolétaire ne prononce jamais, n’est ni de droite ni de gauche : il est d’abord bourgeois.

“Avec Philippe Vilain, la droite tient l’une de ses figures fétiches favorites, celle du transclasse sympa et peu revendicatif”

Avec Philippe Vilain, la droite tient l’une de ses figures fétiches favorites, celle du transclasse sympa et peu revendicatif, seulement surclassée peut-être dans leur Pokédex exotique par celle de l’arabe archi-républicain ; sachez qu’il n’y a de dieu bourgeois que Boualem Sansal et Sophia Aram est son prophète.

Les termes du contrat sont clairs : écrire des essais sur le style et l’idéal de la littérature : autant qu’il veut ; ça permet d’organiser des colloques à la Sorbonne et de remplir la programmation des festivals littéraires. Mais remettre radicalement et activement en question les rapports de domination qui continuent d’écraser les classes populaires dont il est issu, ça non. Défiler, gueuler, signer des trucs, ça fait mauvais genre. Grammaire oui, Gramsci non.

“Grammaire oui, Gramsci non.”

Lutte de clash

Car la vérité est dure à entendre. Le vrai prolo Vilain est adoubé par la presse de droite tout simplement parce qu’il est désactivé. Tandis que la bourgeoise méprisante et nobélisée Ernaux est honnie car son pouvoir de nuisance n’est pas éteint. Richard Millet en cauchemarde encore. Il faut être bien naïf pour continuer de croire que ces innocents chroniqueurs se préoccupent de grand style et de qualité littéraire. Les inoffensifs de gauche ne dérangent personne. On peut bien leur signer des chroniques.

“Car la vérité est dure à entendre. Le vrai prolo Vilain est adoubé par la presse de droite tout simplement parce qu’il est désactivé.”

La bonne plâtrée de vulgate gauchiste que Philippe Vilain leur verse dans l’assiette sans assaisonnement dans la première partie du livre n’y changera rien, ils s’en foutent. Ecrire que l’école est une machine à produire des inégalités, qu’elle exerce une “violence” sur les élèves des classes populaires, que ceux-ci le vivent comme une “souffrance” et une “humiliation“, que les profs restent largement indifférents à leur “désarroi“, et que les rarissimes réussites personnelles relèvent d’une exception statistique, ça ne les intéresse pas. Vilain peut empiler du social autant qu’il veut (trois occurrences pour la seule p.23 : “inégalités sociales“, “marquages d’identité sociale“, “pedigree social“, etc.), ça leur passe au travers.

Et s’ils s’en foutent, c’est parce qu’ils ont très bien compris que le fond du livre n’est pas social –puisqu’il ne suffit pas de décrire les classes populaires (joliment d’ailleurs) pour faire un livre de gauche –mais bien libéral-conservateur, comme je m’en vais le démontrer maintenant.

Une histoire de miracle et de mystère

Dans sa première moitié, Mauvais élève raconte le parcours d’un jeune garçon rêveur et dilettante qui n’est fait “ni pour la lecture, ni pour les études“. Surtout, il ajoute : “Mon histoire est celle d’un miraculé social.” Cette invocation du vocabulaire théologique est frappante tant elle va essaimer dans l’ensemble du récit (notons de façon amusante que le livre paraît dans la collection Confessions). Pour preuve, la référence redondante au miracle s’accompagne très vite du salut, de la vocation et du mystère :

“Cette conviction de me sentir fait pour l��’écriture, appelé par les mots, me demeure néanmoins un mystère / la puissance du rêve brisait les chaînes de mes déterminismes pour nourrir une croyance insensée / c’est ainsi, tout à fait miraculeusement, que je me mis à lire, à me reconnaître dans certains romans / Je ne saurais pas expliquer le pouvoir des mots de Duras sur moi / Qu’un lycéen de filière technique, sans aucune éducation littéraire, devienne du jour au lendemain un amateur de littérature exigeante étonnera sûrement : je suis au demeurant incapable de m’expliquer cette conversion totale autrement que par mon pressentiment que ce type de littérature me sauverait“.

Et ça continue, encore et encore :

“La philosophie stimula mon envie d’apprendre et développa, peu à peu, de manière miraculeuse, mon besoin de lire / J’imagine que cette conversion soudaine paraîtra incroyable. / Pas plus ne m’expliqué-je mon intention forcenée d’accorder tant d’importance à la littérature / Cette conviction un peu folle, mystérieuse, inexplicable puisque sans réel fondement, d’être fait pour la littérature, de me sentir même une vocation d’écrivain / L’écriture décantait une parole miraculeuse, souveraine, qui exorcisait mes problèmes. / Miraculeusement, je me trouvais d’emblée à l’aise avec la réflexion et le langage de l’abstraction qui semblaient prolonger le flux de ma vie intérieure / “Mon choix était celui d’une rédemption“

Fiat lux ! Hosannah ! Le scénario pressenti se dessine : un cancre, petit délinquant de surcroît, traîne son malheur à l’école ; à la maison le père est alcoolique, la mère désespérée, la vie est dure dans la cité ouvrière… quand tout à coup, un miracle opère. Forcément que la droite achète, Philippe !

Le salut et la vocation

Attendons. À ce stade, Philippe Vilain peut encore être rangé parmi les cathos de gauche. L’espoir est permis. Sauf que PV en rajoute une couche : viennent ensuite le salut et la vocation (c’est-à-dire, étymologiquement, un appel). Bien entendu, se sauver par les livres est équivoque : on pense à la fuite autant qu’au salut. Tant qu’à faire, Philippe Vilain cumulera les deux :

“Je voulais échapper à ce destin / échapper au destin qui m’était promis / un personnage promis à un destin particulier / je voulais m’en sauver, y échapper / je ne cherchais pas à fuir les miens, seulement à me sauver / les mots me sauveraient / Il fallait que je me sauve, que je redonne du sens à ma vie, et cela ne pourrait passer que par les livres / je n’attendais pas seulement que la littérature me sauve, mais aussi qu’elle m’envoûte, qu’elle m’engloutisse dans ses mots et m’emporte dans ses fictions, loin des rives du réel, jusqu’à me faire oublier qui j’étais“.

Puis, “comme par enchantement“, c’est ainsi que “durant mes deux années de lycée, je passai d’un total désintérêt pour la littérature à la lecture assidue de classiques“.

Abracadabra !

Mystère, miracle, salut, destin, vocation, conversion… il est vrai que ce genre de lexique est étranger à la grille d’analyse froidement matérialiste que la gauche porte souvent sur l’école et sur la si savonneuse méritocratie, pour la raison que la gauche porte davantage son attention sur les sujets collectifs et les structures qui façonnent les individus, et que par conséquent, il n’y a pas de grand enseignement à tirer d’un destin individuel qui se joue sur un miracle.

Quand on veut, on peut pas toujours

Venons-en au discours crypto-libéral. Si la “transformation” –oserais-je dire la transfiguration, voire la transsubstantiation scolaire ? –relevait du miracle, la réussite, elle, s’obtient à la faveur d’une bonne dose d’huile de coude et d’une volonté à toute épreuve. L’appartenance au prolétariat n’étant pas un bouclier étanche à l’idéologie libérale, Philippe Vilain adopte le mantra classique de l’ennemi : quand on veut, on peut. La vie c’est simple : pour atteindre ses objectifs, il suffit de se retrousser les manches et de travailler plus dur que les autres. Tout est une question de mindset ! (le mot ne figure pas dans le livre, je vous rassure).

“… il me fallait désirer ardemment pour me donner les moyens de le réaliser.” / “C’est ainsi, grâce à l’intensité de mes efforts, que je rattrapai tous mes camarades qui, eux, stagnaient, échouaient ou abandonnaient leurs études, ne sachant pas trop quoi faire de leur vie. Je n’étais pas plus doué qu’eux, mais seulement plus déterminé, plus résolu depuis que je m’étais découvert, avec la littérature, une passion…” / “Ma persévérance était sans doute mon seul talent, et il est bien possible que ma passion d’écrire me déterminât malgré moi”.

Ce type de prophétie autoréalisatrice convaincra peu de monde dans une certaine gauche, c’est certain. Car il lui manque l’essentiel. A aucun moment Philippe Vilain n’examine rigoureusement, méthodiquement, avec la précision d’un entomologiste découpant au scalpel les ailes d’un papillon, comment on passe vraiment d’un cancre en Bac Pro Sténodactylo au lecteur passionné de Jean Starobinski, Georges Poulet, Adorno ou Georg Lukacs qu’il est devenu.

Ernaux lui avait pourtant donné la clé de son écriture : “Dis les choses ! Il faut dire les choses.” Il faut “appeler un chat un chat“. Or nous devons nous contenter du miracle. De la foi dans le pouvoir magique des phrases. Tout ça est bien abstrait, surtout pour un écrivain qui affirme que les meilleurs livres “détiennent les clés de nos existences” (ah bon), et qu’ils nous rendent capables “de décrypter le monde” (si seulement) et de “nommer précisément les choses” (c’est raté).

La pauvreté c’est le vol

Puisqu’il s’agit ici de “dire les choses“, PV raconte que dans sa jeunesse, il s’adonnait à de la petite délinquance, notamment le vol. “Le vol me donnait le sentiment de rétablir

une forme de justice sociale / je trouvais légitime de voler, sans nourrir de scrupules, me disant que mon milieu me prédisposait à entrer dans la délinquance / Je n’avais pas honte de voler mais de décevoir mon père. / Je ne voyais rien d’immoral dans ces infractions.”

L’emploi de l’imparfait est intéressant. Dans La Littérature sans idéal, Philippe Vilain opposait le mode “itératif” (qui permet de mettre en récit la répétition d’une même action) au “singulatif” (l’action unique exécutée dans le présent), en expliquant que dans la littérature contemporaine, le premier avait tendance à disparaître au profit du second et que c’était une perte, notamment en terme de profondeur temporelle. Ici, cet imparfait est bien commode ; il rassure, il arrondit les angles. Tout cela appartient au passé. La rédemption est achevée.

Or, transposées au présent, les mêmes phrases prendraient une charge beaucoup plus affirmative, donc subversive : “Le vol rétablit une forme de justice sociale”. “Je trouve légitime de voler, sans nourrir de scrupules”. Est-ce que ça n’a pas déjà un peu plus de gueule ?

Tenez, moi par exemple, je trouve légitime que les pauvres volent. Au moins c’est clair. D’ailleurs, je vole. Mon dernier vol (hors nourriture bien entendu) était celui d’un livre au Marché de la poésie (Guerroyant de Pierre Mari, excellent). Rien à voir avec la justice sociale : c’est juste que personne ne tenait la caisse. Quand on est pauvre, on vole comme on respire. On pirate tout ce qu’on peut. Qu’en pense l’ancien délinquant Philippe Vilain ? J’aimerais qu’un jour il dise, devant le micro de France Culture ou, rêvons un peu, au JDD : “Je trouve normal de voler quand on a rien.” Voire : “Je trouve légitime que les jeunes pillent des Apple Store pendant les révoltes urbaines”. Pourquoi pas ?

“C’est un peu le problème avec Vilain. Toujours à ménager chèvre et chou.”

C’est un peu le problème avec Vilain. Toujours à ménager chèvre et chou. À prendre des positions fermement, mais sur des sujets sans risque : le style, la surproduction éditoriale… Il se mouille, mais seulement la nuque. S’époumoner contre la littérature commerciale, ce n’est pas prendre une position, ça revient à se plaindre très fort d’une mauvaise météo. Ça ne bouge aucune ligne. La bourgeoisie peut dormir sur ses deux oreilles.

Conclusion

Donc non, pour conclure, les médias de gauche n’ont pas peur de s’emparer d’un texte littéraire. Sans doute Philippe Vilain aurait-il mieux fait de laisser la politique en dehors de tout ça ; elle ne sert pas ce beau texte, elle l’abîme même un peu. Philippe Vilain est resté le romantique naïf de sa jeunesse et c’est ce qui rend son récit touchant par endroits. Il ne faut pas laisser le social recouvrir le sensible.

“Il ne faut pas laisser le social recouvrir le sensible.”

Et puis surtout, le Jeune homme n’est pas si méprisant. On comprend que Philippe Vilain en ait une lecture plus intime. Certes, bon, elle a dit “plouc“. J’y ai surtout lu pour ma part la tendresse froide et distante d’une femme autrefois blessée par la rupture, mais d’abord et avant tout la prose étudiée d’une écrivaine au travail qui n’a de comptes à régler qu’avec la littérature, et qui explore simplement le souvenir de sentiments anciens avec l’aridité et la concision caractéristiques de son style.

D’ailleurs l’admiration de Philippe Vilain pour l’écrivaine est intacte. Beau joueur, il reconnaît volontiers que le Jeune homme est un très beau texte littéraire. Dans Mauvais élève, c’est davantage l’affection et la gratitude qui affleurent sous les reproches de façade d’un homme atteint dans son orgueil.

Les amours décomposées et “l’épaisseur du temps” (présente dans Mauvais élève et Le Jeune homme), voilà ce qui importe à la littérature. Quant à la question très secondaire de savoir pourquoi la presse s’empare de tel livre plutôt que tel autre… Dieu seul le sait.

- Mauvais élève, Philippe Vilain, Robert Laffont, 2025.

- Crédit photo : © Astrid di Crollalanza