Les récents débats à propos de la réception de L’Architecture de Marien Defalvard se sont cristallisés sur la question de la la langue et du style. Ce roman serait illisible, incompréhensible, « intraduisible même en français », pour reprendre le mot de Jules Renard à propos de Mallarmé.Juan Asensio, critique littéraire et créateur du blog Stalker, prête sa plume à Zone Critique pour réhabiliter la délicate notion d’hermétisme et en montrer la profondeur et la complexité.

« J’entrelace, pensif et pensant, des mots précieux, obscurs et colorés, et je cherche avec soin comment, en les limant, je puis en gratter la rouille, afin de rendre clair mon cœur obscur. »

Il y a hermétisme et… hermétisme

Nous pourrions gloser, des heures durant, devant un parterre attentif de lecteurs tous rompus aux romans de Carlo Emilio Gadda ou de Raymond Roussel, deux écrivains réputés franchement obscurs, ou bien profondément ennuyé parce qu’il serait venu écouter pérorer un universitaire (un sachant, comme on dit) qui lui expliquerait que Pierre Guyotat incarne la modernité la plus épanouie, puisqu’il a su inventer une écriture badigeonnée de différentes substances, dont la merde et le sperme. Nous pourrions même exposer, dans des volumes entiers, ce que nous entendons par texte véritablement illisible, que cela ne nous ferait pas avancer d’un pouce et accentuerait qui plus est la désagréable impression qui, ici, à ce moment précis, commence à saisir mon lecteur qui se demande : mais que diable veut-il dire ?

Soyons pédagogues, bien qu’ironiques, et déroulons pour commencer quelques concaténations bien huilées ! Qu’est-ce qu’un texte illisible ? Qu’est-ce qu’un texte absolument illisible, véritablement illisible ? Qu’est-ce qu’un texte « imbattable dans l’imbittable », pour que même Frédéric Beigbeder comprenne mon propos, s’il me lit ? Je ne parle évidemment pas d’un texte difficile, supérieurement difficile, hermétique même si l’on y tient, demandant des jours ou des heures voire des années d’effort : je songe ainsi, non pas tant au trop connu Finnegan’s Wake que seul Philippe Sollers fait mine d’avoir lu qu’à Under the Volcano de Malcolm Lowry, ou Absalon, Absalon !, fascinants labyrinthes dans lesquels, depuis leur découverte, je me suis perdu et surtout continue de me perdre, dénichant, à chaque nouvelle relecture, une voie d’exploration que j’avais jusqu’alors négligée. Non, rien de tout cela, car ces textes ne sont évidemment pas illisibles.

J’évoque un texte proprement illisible, un texte journalistiquement bête, littéralement et littérairement illisible, bref : un texte qui ne peut pas être lu parce qu’il ne mérite pas d’être lu, et qu’il n’a pas été imprimé, d’ailleurs, pour être lu. Un texte illisible, imbattable dans l’illisible, est un texte qui ne peut être lu car, à vrai dire, il n’a pas été écrit mais produit, fait, comme on fait ses besoins. Au mieux, il aura été rédigé, comme, à tout hasard, Le Consentement d’une Vanessa Springora, par trois ou quatre paires de pieds et non une seule main.

Un texte illisible, imbattable dans l’illisible, est un texte qui ne peut être lu car, à vrai dire, il n’a pas été écrit mais produit, fait, comme on fait ses besoins.

Ainsi, qui écrit véritablement sera toujours lu, car le chef-d’œuvre inconnu n’existe que chez Balzac et Borges, ce commode refuge où les ratés pleurnichent leur déveine n’étant qu’un cliché rassurant. En revanche, qui croit écrire et ne fait, consciemment, volontairement, par paresse ou absence totale de dons voire de banales capacités, qui donc ne fait que produire, lui, ne sera jamais lu mais bel et bien acheté, consommé, digéré puis évacué. Un texte vraiment illisible n’est donc un livre que par pur hasard ; il pourrait, tout autant, être une notice d’utilisation d’aspirateur ou d’écran plat ; ne soyons point méprisants car certaines de ces notices purement informatives témoignent, bien plus souvent qu’on ne le pense, un respect formel et grammatical totalement absent de la grande majorité des textes qui sont vendus dans une librairie, ou ce qui passe pour tel.

Sans nous prétendre plus avancés, nous pouvons maintenant, a contrario, évoquer en quelques mots, renvoyant les esprits curieux aux ouvrages d’un Jacques Roubaud ou aux études d’un Jean Bollack, la complexe notion d’hermétisme. Nous pourrions alors citer les textes à images chatoyantes de certains troubadours comme Raimbaut d’Orange, ceux, gravés méticuleusement comme de minuscules camées à la perfection altière, d’un Maurice Scève, les évocations crépusculaires d’un Georg Trakl, les dédales savants où un Paul Celan cèle et révèle son désespoir, voire, chez les mystiques, Angelus Silesius, sans oublier, du côté des philosophes, le Mage du Nord, Hamann, ou même convoquer l’Ontologie du secret de Pierre Boutang – qui lui-même céda à l’hermétisme avec son Purgatoire, et commenta fameusement Scève.

D’autres textes, qu’il nous serait loisible de regrouper dans la catégorie de l’hermétisme en toc, du faux hermétisme (comme ceux, je l’ai cité, de Pierre Guyotat, ou encore, comment ignorer ce phare n’éblouissant que les petits lapins pris dans ses effets en bakélite, René Char), déclencheraient, de ma part, les ironiques remarques qu’un Primo Levi adressa à Paul Celan, se trompant toutefois de cible à mon humble avis. En dépit même de l’exposition méthodique, sur plusieurs pages, de cette notion difficile, qui du reste est amenée à évoluer, non seulement au fil des œuvres publiées par un même auteur – Rimbaud fut tour à tour hermétique ou bien parfaitement, bassement clair, par exemple –, mais aussi au cours des siècles et suivant les conditions socio-politiques en vigueur au moment où l’auteur s’est exprimé comme le rappelle Leo Strauss, en dépit même, donc, de cet effort, nous ne parviendrions pas davantage à sauver L’Architecture du caniveau dans lequel il a été jeté avec une plus ou moins grande désinvolture. C’est dit, ite missa est : Marien Defalvard est illisible.

La littérature contre le triomphe de la novlangue journalistique

Tout de même, et sans me référer directement au beau texte de Marien Defalvard, puisque je lui ai consacré une note plus que longue – et très probablement, selon nos ânes savants, elle-même considérée comme étant illisible – sur mon site, Stalker, donnons, en guise d’os à ronger et de rébus à soumettre à la sagacité de nos piètres Champollion, d’énigme sur laquelle ils étaleront le liniment de leur sottise satisfaite, tel propos de Jean Bollack, lecteur de l’extrême si je puis dire, alpiniste de la face la moins praticable de quelque K2 de la littérature à énigmes (énigmaticité dit le sachant Jean Bessière, c’est tout de suite plus imposant !).

Il serait illusoire et même assez peu rigoureux, d’un strict point de vue herméneutique, de prétendre insérer, bien souvent de force, une clé, pour déverrouiller un texte a moins souhaité rendre volontairement hermétique que lisible

Cet impeccable amateur de textes illisibles, à propos de la poésie du grand Paul Celan, écrivit ce que nous considérerons à bon droit comme une clé herméneutique parfaitement opérante : « La désintégration ne peut pas être récupérée, comme on le fait souvent, dans l’ordre des contenus, au moyen de la théologie négative, comme un signe ou témoignage (par reproduction) de la désintégration ordinaire du langage, en raison de la disparition d’un monde intact et de la destruction des valeurs. Ce serait réintroduire, par la voie d’une nostalgie, l’empire et la primauté d’un ordre constitué, reproduit dans le langage, par rapport auquel la liberté dispose dans l’hermétisme justement d’un organe qui lui permet de prendre toujours les distances critiques ». Diable, mais qu’est-ce donc à dire, se lamente notre universitaire ? Tout simplement qu’il serait illusoire et même assez peu rigoureux, d’un strict point de vue herméneutique, de prétendre insérer, bien souvent de force, une clé, pour déverrouiller un texte que son auteur a moins souhaité rendre volontairement hermétique que lisible, mais lisible au carré voire au cube, en admettant donc l’impossibilité, l’aporie, sans prétendre ni l’expliquer ni, encore moins, la résoudre. Carlo Emilio Gadda a écrit un roman comme La Connaissance de la douleur sans chercher à tout prix à le rendre difficile à lire, car cela lui importait finalement très peu. C’est, bien au contraire, la nature même de l’expérience qu’il s’efforce de décrire qui a commandé la langue utilisée, l’a rendue non pas impénétrable (car Gadda n’invente aucun terme particulier, encore moins des structures de phrases, comme cela peut parfois être le cas) mais nécessaire, inévitable pour le roman dans lequel il a tissé sa toile poisseuse.

En bref, il ne faut pas ou plutôt : il ne faudrait pas lire L’Architecture en tentant, comme du reste je l’ai moi-même fait à seules fins si tristement pédagogiques, journalistiques, de lui apposer une grille de lecture pertinente, réparatrice, quelque baume relipidant sur une peau brûlée en profondeur, craquelée comme une terre n’ayant pas reçu la pluie depuis des lustres. Cette terre asséchée, craquelée, cette terre gaste, il faut, au contraire, la parcourir : ne pas l’arroser (à quoi cela servirait-il ?) comme quelque miraculeux cactus plusieurs fois centenaire, mais la considérer comme le témoignage d’une catastrophe qui a déjà eu lieu, catastrophe d’Igitur si l’on veut puisque, bien sûr, les plus savants de nos cancres ont utilisé l’adjectif « mallarméen », qui provoque tout de suite un hochement de tête entendu entre happy few. Pour le dire autrement, m’exprimer, je l’espère, très clairement, être lisible en somme : le dernier roman de Georges Bernanos, Monsieur Ouine qu’un certain nombre d’imbéciles (avait coutume de dire l’auteur à propos de tel ou tel lecteur professionnel ayant annoté son manuscrit) ont déclaré être parfaitement obscur et même très franchement illisible, n’a pas été écrit pour que nous nous amusions à tenter d’en résoudre l’énigme, à en dénicher le mystérieux schibboleth, savoir si c’est bien l’ancien professeur de langues qui a tué le petit vacher, s’il a corrompu le jeune Steeny et a été l’amant de Jambe-de-Laine. Si ce roman terrifiant, apocalyptique dans ses plus notables dimensions, est troué, lacunaire c’est que, tout bonnement, il a été écrit depuis le sein même de la destruction, que Bernanos a vu et même arpenté la terre ravagée que l’on dirait avoir été peinte dans une toile de Rouault, et que ce sont les mots qu’il a choisis, choisis méticuleusement, maladivement comme le prouve ce fabuleux document que sont les Cahiers de Monsieur Ouine, ces mots-là et pas d’autres, qui étaient chargés d’évoquer un monde sans filiation, une paroisse non pas en train d’agoniser mais d’ores et déjà morte, le centre d’attraction vorace que représente le personnage central, central comme un vortex attirant tout à lui dans un célèbre conte de Poe, central comme un trou noir, selon la folle hypothèse que j’ai développée dans Maudit soit Andreas Werckmeister !.

Évoquons, pour illustrer notre propos concernant un amenuisement drastique du langage qui s’ente sur une incapacité foncière – la si fameuse coupure entre les mots et les choses, sur laquelle des bibliothèques ont été construites –, un passage du premier livre de Marien Defalvard, Du temps qu’on existait : « Si les mots retranscrivent, ce n’est qu’à l’imparfait ; maladroitement, donc. Ils coupent les angles de leurs visages, ils suturent, ils abîment de plis leurs justaucorps impeccables ; égratignures, meurtrissures portées sur le monument strasbourgeois, coups d’ongles. À la réalité odoriférante et rouge, vigoureuse, les pages opposent leur minéralité, leur sécheresse. De la beauté on ne tire pas le meilleur, l’écriture ne remet pas sur les rails et les bons. »

« Si les mots retranscrivent, ce n’est qu’à l’imparfait ; maladroitement, donc. »

Si l’écriture ne remet ni sur les rails ni sur les bons, il faut au moins tenter de tout dire, d’en dire le plus possible, de combler le défaut des langues et, de la sorte, de tenter de dire ce qui est, en captant quelque peu de la réelle présence derrière laquelle tous les grands écrivains, plus largement les créateurs les plus conséquents, courent follement. Lorsque David Jones mélange dans Anathemata les mots de divers lignages étymologiques, en invente au besoin, pour étoffer jusqu’à la saturation la pâte galloise qu’il modèle comme un fantasque démiurge, ce n’est pas pour qu’un spécialiste à lorgnon des littératures dites marginales lui consacre un ou plusieurs volumes d’études besogneuses et indigestes mais parce que, ce qu’il avait à dire, il ne pouvait tout simplement pas le dire autrement qu’en employant, précisément, tel mot plutôt que tel autre, telle coruscante invention lexicale pourtant entée sur une connaissance intime des littératures et des langues dont il pressait la pulpe. Ainsi, pourtant à un bien moindre degré d’incandescence que chez Jones ou d’autres apprentis sorciers, de L’Architecture, et, tout autant, des autres textes publiés de l’auteur, qui rejouent le geste du démiurge : ravir le secret de la langue et, au besoin, s’il s’avérait que cette tâche fût décidément hors de notre portée, inventer quelque idiome au nord du langage, pour paraphraser Celan, capable de non seulement évoquer mais ramasser la réalité rugueuse à étreindre chère à un autre poète, se prétendant voyant.

Lorsque, dans Orange mécanique, Anthony Burgess forge le parler nadsat composé de bribes et bouts de vieilles rengaines argotiques ainsi que d’un rien de parler manouche aussi, bien que toutes les racines en soient slaves, il invente une langue dont il faut lentement s’imprégner avant d’en comprendre la terrifiante logique, qui n’est autre que celle de la pure violence. Karl Kraus a bâti ses fulgurances sur cette évidence : le massacre de la langue, y compris le discret, le quotidien, l’anonyme, celui de la Presse (à laquelle nous pouvons désormais intégrer la Toile), préfigure toujours les meurtres actuels et les destructions à venir.

Je pourrais multiplier les exemples, en citant des auteurs tels que John Hawkes, William H. Gass ou William Gaddis, de ces livres qui, réputés difficiles voire résolument illisibles, ne doivent pas, en somme, pas plus que les textes de Marien Defalvard, être sauvés (de quel précipice bien-pensant ?) par quelque généreux lecteur tout vibrant d’espoirs et même de belles espérances et, ainsi armé de si bonhommes principes, saura qu’un texte est réactionnaire, décidera qu’il est vilainement passéiste ou bien, comble de l’abjection, fasciste, la caution de l’increvable Barthes, dont le cadavre aura nourri des générations de blaireaux affairés, censée déposer un scellé inviolable sur l’objet du délit. Ces petites catégories, comme autant de cages sommaires, n’enferment que des animaux inoffensifs après tout, cochons d’Inde ou lapins, bécasses et poules de batteries plutôt que de plein air, dont on calmera les ardeurs faussement livresques d’un morceau de carotte qu’ils rongeront méticuleusement, croyant se délecter d’ambroisie.

Vers une autre forme d’hermétisme, celui-là définitivement scellé : radicalisation de la leçon d’ironie kierkegaardienne

Un texte hermétique est nécessairement hermétique, il est hermétique de nature (comme on parle d’une épithète de nature) et non de peau, de paletot, mais bien de tripes, de cœur et de plus intime recès

Encore une fois, et je prie le lecteur de croire que je ne cherche aucunement à faire le malin, selon l’expression savoureuse que Péguy accolait systématiquement au monde moderne, je redis cette évidence qui n’en est visiblement pas une : un texte hermétique est nécessairement hermétique, il est hermétique de nature (comme on parle d’une épithète de nature) et non de peau, de paletot, mais bien de tripes, de cœur et de plus intime recès, intangiblement en somme et, qu’on ne pardonne ce mot grandiloquent, ontologiquement. Cela ne signifie nullement qu’il est ou serait illisible mais, plutôt, qu’il érige, d’ailleurs bien involontairement, une espèce de barrière invisible qui se donne paradoxalement par une langue surchargée, torve, maniérée, apprêtée, comme on a tant de fois pu qualifier celle de Marien Defalvard.

Nous retombons alors dans la nécessité de ne pas combler le trou, voire le gouffre, et nous nous refusons à construire une fragile arche interprétative entre deux points que l’auteur a dissociés, peu importe de savoir s’il l’a fait volontairement : celui depuis lequel il écrit, où il ne demande à personne de le rejoindre (et, de grâce, qu’on ne lise pas L’Architecture comme une bouteille jetée à la mer) et la rive qu’il contemple, au loin, où nous nous trouvons avec d’autres lecteurs plus ou moins perspicaces, certains s’étant précautionneusement munis d’un masque, d’un tuba et de palmes, les palmes universitaires qui n’ont jamais si bien mérité leur nom. Je ne sais même pas si nous avons le droit d’écrire que l’auteur nous regarderait, la mine désespérée, en nous faisant de grands gestes des bras pour nous indiquer qu’il compte sur notre prompt secours, et même que nous venions le chercher, l’arracher au plus vite à son intolérable, sa démoniaque solitude de damné, emmuré vivant dans le cachot de l’hermétisme, lui, le pauvre Robinson d’un îlot aussi pelé qu’un texte de Cécile Coulon, d’Annie Ernaux ou de Raphaël Enthoven (illisibles, pour le coup, selon ma définition).

La plus grande force, la force inconcevable d’un Trakl, d’un Celan ou même d’un Rimbaud tient, je crois, dans l’évidence qu’ils se moquent comme de leur premier vers jeté de façon insouciante sur une page de cahier d’écolier, comme de rinçures, donc, que nous venions prétendre déchiffrer leur si incommode pierre de Rosette car, si nous le faisions, nous ne leur apporterions aucune consolation, pas même, peut-être, la possibilité d’exprimer, dans un langage idiot, journalistique, universitaire si l’on veut, ce qu’ils ont signifié une fois pour toutes, et dans le langage le plus approprié pour tenter de dire l’impossibilité de dire, autour de laquelle tournent tous les sots depuis des décades, comme un hamster devenu fou dans sa roue.

Kierkegaard encore, cette fois-ci dans son Concept de l’angoisse, nous livre le secret – prétendu, car il n’y en a aucun – que finit toujours pas livrer un livre tel que L’Architecture : « Je n’ose cependant développer davantage, comment en finirais-je rien qu’en dénominations algébriques, car que serait-ce si je glissais aux descriptions, si je rompais le silence de l’hermétisme pour donner libre cours à ses monologues ? Le monologue en effet est justement son mode habituel ». Si nous le faisions, si nous prétendions contourner ou, pire, forcer, ce que José Ortega y Gasset nomme « nécessité purement esthétique » du roman, à savoir l’hermétisme, qui le différencie alors radicalement « de la philosophie, [du] pamphlet politique, [de l’] étude sociologique ou [du] sermon moral », nous tomberions dans le travers de la « ventriloquerie », « terrible ou comique selon le contenu de l’hermétisme », conclut Kierkegaard. En somme, pas autre chose qu’un monologue qui, pour le coup, ainsi libéré du sort qui l’enchaînait si puissamment, s’écroulerait bien vite comme un ridicule et sordide petit tas de secrets, le monologue de l’idiot.

Juan Asensio

Quelques orientations bibliographiques, outre les œuvres littéraires mentionnées

La Fleur inverse. L’art des troubadours (Les Belles Lettres, 2009) de Jacques Roubaud.

Sur quatre poèmes de Paul Celan. Une lecture à plusieurs, Revue des Sciences Humaines, n° 223 (Lille, 1991) de Jean Bollack et alii.

Journal (extraits), 1834-1846 (Gallimard, 1986) et Le concept de l’angoisse (Gallimard, coll. Tel, 1990) de Sören Kierkegaard.

La déshumanisation de l’art [1925, traduit de l’espagnol par Paul Aubert et Ève Giustiniani, préface de Paul Aubert, Éditions Sulliver, 2008) de José Ortega y Gasset.

La persécution et l’art d’écrire (L’Éclat, 2003) de Leo Strauss.

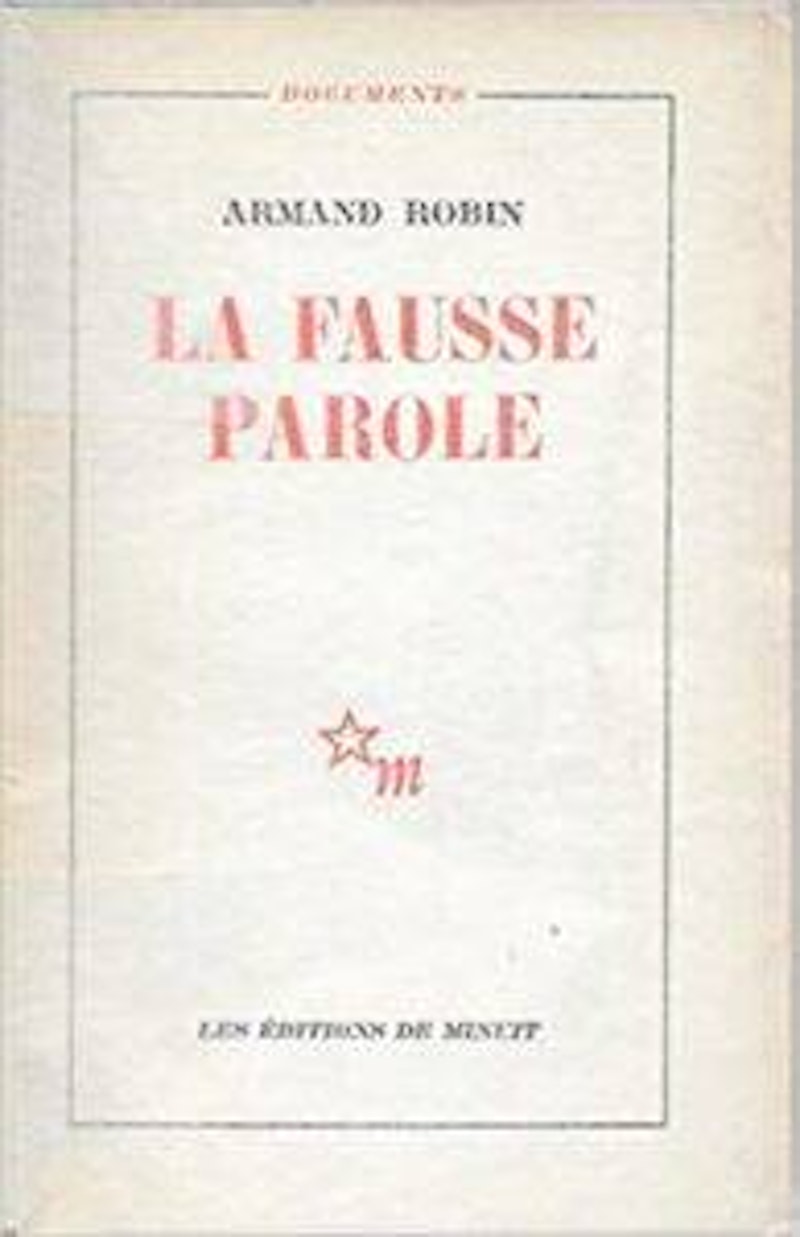

La fausse parole (introduction, postface et notes de Françoise Morvan, Le temps qu’il fait, 1985) d’Armand Robin.