Adaptant l’autobiographie de l’ex-épouse d’Elvis Presley, Sofia Coppola renoue avec ses thèmes de prédilection. Avec le portrait de Marie-Antoinette d’un autre temps, elle raconte le conte de fées raté d’une femme ennuyée et aliénée, dans un palais au nom magique, Graceland.

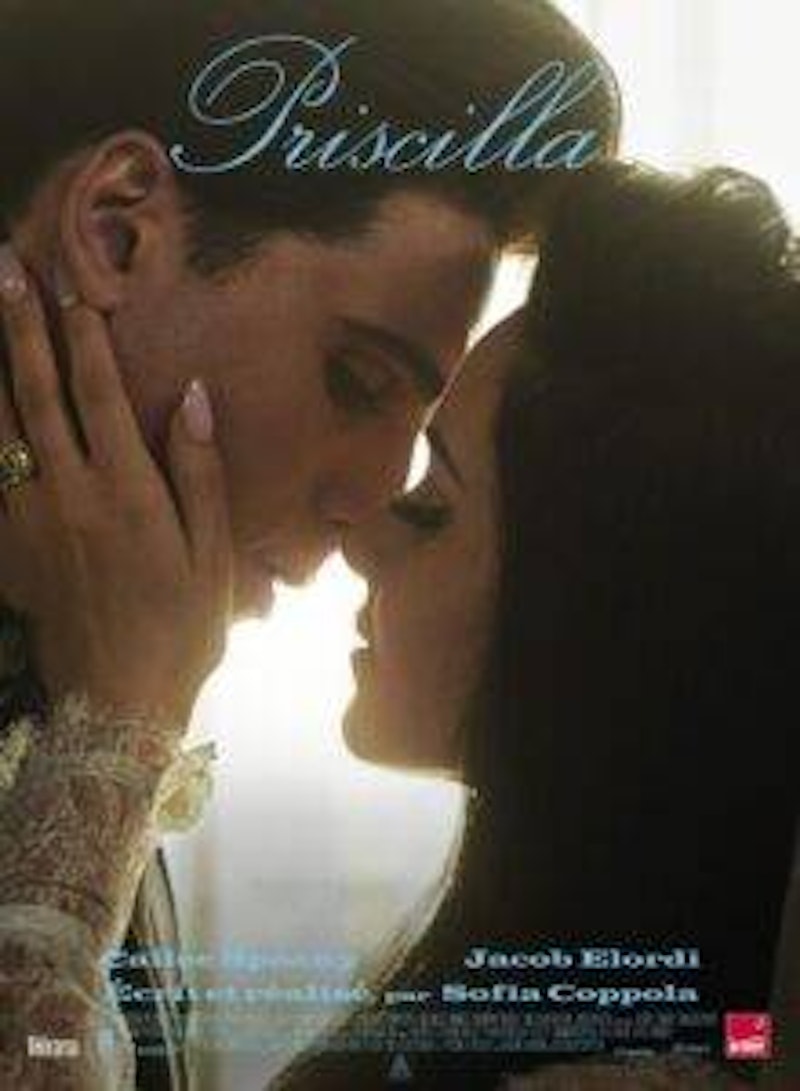

Dans un film plus minimaliste que d’habitude, Sofia Coppola retrace sur treize ans, entre 1959 et 1972, la relation amoureuse entre la jeune Priscilla Beaulieu et le roi du rock. Leur histoire commence en Allemagne alors qu’Elvis est soldat sur une base américaine. La jeune Priscilla, elle, s’ennuie dans un café, lorsqu’un militaire, Terry West lui propose de se joindre à une de leurs sauteries. Joue-t-il souvent à l’entremetteur ? Priscilla n’est-elle qu’une adolescente parmi tant d’autres ? Cet élément ne sera pas élucidé. Toujours est-il qu’une rencontre a lieu entre la star américaine adorée et cette petite américaine de quatorze ans, vêtue de ses habits du dimanche. Parce que Priscilla est jeune, très jeune. Comme en témoignent les plans successifs sur les objets de sa chambre, sur fond de musique pop, ce n’est qu’une adolescente comme les autres, avec ses photos de stars aux murs et ses vernis à ongles colorés. Nul hasard donc si la réalisatrice a choisi le massif Jacob Elordi pour incarner Elvis. À côté de cet ours à la fois tendre et inquiétant, Cailee Spaeny (sacrée meilleure actrice à la Mostra de Venise) paraît minuscule – une poupée qu’Elvis a à cœur d’habiller, de nourrir, de gâter et surtout, de contrôler.

Sofia Coppola renouvelle ici son intérêt pour les êtres lost in translation ; Jacob Elordi et Cailee Spaeny incarnent tous deux des corps sans âge, coincés entre le malaise adolescent et l’émerveillement enfantin. Le film flotte entre scènes de jeux et figures imposées d’une vie de star. Cette attention portée au corps se décline dans la manière qu’a la réalisatrice de parer son actrice d’attributs qui marquent le temps qui passe. Progressivement, ses yeux se soulignent de noir, sa jupe d’écolière est remplacée par des robes plus à la mode, ses cheveux montent en choucroute, à côté d’un Elvis dont le style trahit sa perte de contrôle.

Malgré la volonté évidente de la réalisatrice de croquer Priscilla de près, cette dernière reste image.

Là où certains se seraient contentés de dépeindre Elvis en monstre sans cœur, Sofia Coppola en fait un portrait plus nuancé. De fait, son héroïne apparaît plus victime d’un monde d’hommes – dès le départ, elle ne fait figure que de jouet entre les mains de son père, de Terry West ou d’Elvis – que d’un homme en particulier.

Poupée de cire…

Déjà, dans Marie-Antoinette, la fille du roi du Nouvel Hollywood mettait en scène la vie d’une élue, et se demandait comment l’on pouvait, au sein d’une prison dorée, conquérir une vie à soi. Autre époque, autre souverain, autre territoire : Graceland, ce n’est pas Versailles, mais presque. Très vite, l’héroïne se confine entre les quatre murs du palais Presley. Elle n’en sort que pour traverser en fantôme les couloirs de son école catholique. Le reste du temps, on la somme d’attendre Elvis au foyer et de jouer à la fois sa femme, sa fille, son épouse et sa sœur. Lorsqu’il est là, c’est la fête : virées shopping, tir au pistolet et tours dans les auto-tamponneuses sont au programme. Sofia Coppola filme de manière (trop) linéaire cette routine, scandée par les événements canoniques de la vie conjugale (le mariage, l’accouchement) et minée par la déception progressive de Priscilla lorsqu’elle réalise que son bien-aimé la trompe à tour de bras et est drogué aux amphétamines. Par touches successives, on comprend que la jeune fille prépare sa rébellion. Finalement, elle explique à son époux qu’elle aimerait « vivre une vie à elle ». Cette émancipation est amorcée par un bref montage où on la voit faire du karaté avec un prof dont on dira qu’il a été son amant, sans que ça n’apparaisse clairement dans le film.

Malgré la volonté évidente de la réalisatrice de croquer Priscilla de près, cette dernière reste image. L’évolution du personnage est plus cosmétique qu’autre chose : ses cheveux passent du brun au rouge, du carré au chignon, du bleu au rouge. Ni le scénario, ni la mise en scène laissent présager l’intériorité de l’héroïne. Dès lors, il est difficile de trancher : la réalisatrice préserve-t-elle le mystère de Priscilla ou cette dernière n’en a-t-elle de fait pas ?

Alors que nous aurions aimé plonger davantage dans la vie secrète d’une jeune fille en fleurs, nous restons sur notre faim. Priscilla n’est pas le personnage romanesque annoncé et le film, même s’il n’est pas sans idées, reste finalement à l’image de la coiffe immaculée de l’héroïne : une choucroute trop lisse.

- Priscilla, réalisé par Sofia Coppola, avec Jacob Elordi et Cailee Spaeny. En salles le 3 janvier.