Le Roman-Poème

«J’étreindrai la langue et, la terrassant, lui ferai rendre gorge et jusqu’à son dernier secret, et jusqu’à ses richesses profondes, afin qu’elle me découvre son intérieur et qu’elle m’obéisse et me suive rampante, par la crainte, et parce que l’ai connue et intimement fouillée »

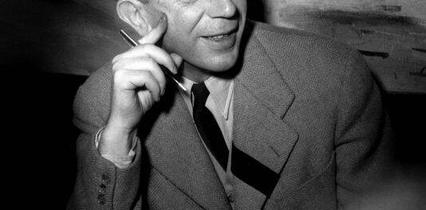

En 1905 Ramuz publie Aline, c’est son premier roman. Non pas sa première œuvre : pour terminer ce récit d’une centaine de page, il lui aura fallu écrire des milliers de poèmes versifiés, des nouvelles, des articles et un recueil de vers libres : Le Petit Village. Ce travail d’écriture lui aura permis de poser les fondations d’une œuvre longue de plus d’une trentaine de romans. Pendant cette période, deux prises de positions notables sont à prendre en compte : d’un côté, la volonté pour Ramuz de se positionner du côté du style, de la lutte langagière, en droite lignée de Flaubert : « J’étreindrai la langue, écrit-il dans son journal en 1904, et, la terrassant, lui ferai rendre gorge et jusqu’à son dernier secret, et jusqu’à ses richesses profondes, afin qu’elle me découvre son intérieur et qu’elle m’obéisse et me suive rampante, par la crainte, et parce que l’ai connue et intimement fouillée ». D’un autre côté, l’invention d’un terme, celui de « Roman-Poème » qui, si l’on creuse bien, est à l’initiative d’une partie de la production littéraire française du XXeme siècle. Le « Roman-Poème » se construit en opposition à plusieurs tendances de la littérature début de siècle. Il postule un refus de l’intrigue et de la psychologie fine ; le roman sera poème, c’est-à-dire écriture stylisé du monde, d’un rapport au monde, avec des thématiques universelles comme l’amour, la mort, la jalousie, la guerre. Le « Roman-Poème » est donc un roman esthétique, autant que philosophique ; il se concentre sur ce qui apparaît, la vision, la musique, les sensations.

Écrivant Aline, Ramuz se refuse les grands sujets littéraires. Il veut se concentrer sur une histoire rurale, naïve, celle d’une adolescente qui tombe enceinte, que son petit ami quitte, et qui ne finit pas très bien. Ramuz évite la psychologie, notant que ce sont les actions des personnages, ce qui transparaît dans leurs discours et la manière de les présenter, qui permet leur expression, comme le montre cette scène de danse : « Ils dansèrent sous le grand poirier. Leurs haleines confondues leur échauffaient le visage. Aline fermait les yeux, la tête appuyée sur l’épaule de Julien ; leurs jambes se mêlaient. Parfois la musique faiblissait et ils piétinaient sur place ; quand elle recommençait, ils tournaient plus rapidement pour rattraper la mesure. Et toute la nuit tournait autour d’eux, avec le poirier, les collines, le bois, le ciel et les étoiles, comme dans une grande danse du monde ». À l’arrivé, le livre est plutôt bien accueilli. Quelques premières critiques pointent parfois un manque de psychologie, le choix d’une histoire rurale, et non d’un sujet plus noble, quelques incohérences grammaticales, en sommes : tout ce que Ramuz voulait faire. Aline est la première marche d’une œuvre qui ne cessera pas de pousser plus loin ces recherches formelles, de creuser ce sillon qu’est le « Roman-Poème », en y ajoutant une écriture oralisée, jalonnée de ruptures syntaxiques et d’un panel de temps élargi, parfois dans une même phrase. Tout ce qui deviendra un point de rupture définitif entre une partie de la critique et lui.

Mal écrire exprès ?

Dans Raison d’être (1914), Ramuz se fait plus catégorique quant à ses choix d’auteurs. L’expérience distanciée de la guerre qui suit la rédaction du livre va transformer sa vision de l’écriture. Dès ce moment, Ramuz veut créer un pôle artistique et littéraire en Suisse, capable de concurrencer la capitale française. Il s’investit dans l’activité éditoriale de son pays, participe aux Cahiers Vaudois, y fait paraître un roman : Guerre dans le haut pays, et transcrit les impressions que lui laissent la guerre dans son Journal de ces temps difficiles. En quelques années, sa manière se précise : il abandonne le récit de personnage pour se concentrer sur des communautés. L’histoire n’est plus relayée par un seul narrateur, mais par plusieurs membre d’un village, artisans, artistes ou paysans. L’oralité devient la matière principale de son écriture. Le sujet : celui des conditions d’existences mises en péril par un élément extérieur, un personnage malintentionné ou conditions météorologiques catastrophiques. Les romans de cette période relatent la lutte de cette communauté avec des forces qui la dépassent, mettant en scène le rapport au monde de ses personnages et leurs instincts primitifs, porteurs de déséquilibre. Les « on » se multiplient, comme les points de vue, les ruptures narratives, syntaxiques, les anacoluthes. Présence de la mort (1922) en est l’un des premiers aboutissements, l’oralité d’un Céline ou d’un Giono y est déjà sensible : « Là, dans ces bas quartiers, ces quartiers d’en dessous, ce fond de la ville ; dans l’entre-deux de ses collines ; là où c’est secret, c’est mal éclairé ; là ou elle pesait d’en haut avec tout son poids empêchait le jour de descendre, empêchant l’air de circuler ; – et un homme joue de l’accordéon, un autre chante, parce qu’il a dit : « Liberté ! ». À partir de ce moment, l’oralité domine la narration ramuzienne.

La difficulté d’accès à son écriture, volontairement éloignée des habitudes de lectures, court le risque de le rendre illisible pour ceux qui n’ont pas la curiosité de dépasser la désorientation première du style.

Dans les années 20, la critique découvre cette nouvelle écriture. Très rapidement, les rapports qu’elle entretient avec Ramuz se complexifient. Les critiques l’accusent de « mal écrire exprès » : « Parfois il lui arrive de faire ainsi quelques belles découvertes ; parfois il se rend illisible ; ou encore, seulement, il se répète… En bon français clair et distinct, cela s’appelle du charabia. » écrit le critique Alexandre François en 1921 et quatre ans plus tard Auguste Bailly dira encore : « Écrivain français !… S’il veut l’être qu’il apprenne notre langue !… Et s’il ne veut pas l’apprendre, qu’il en emploie une autre ! ». Publié par Grasset dans les années 20, Ramuz est loin de laisser indifférent. Concernant son style, il s’en défend, prenant l’argument de son rapport au français dans une lettre qu’il destine à Grasset. Les règles orthographiques ont été mises en place en France au XVIIeme siècle, mais cela n’a pas concerné la Suisse et d’autres pays francophones, par extension : l’oral. S’il parle et qu’il écrit en français, cela ne l’oblige pas à se plier à des injonctions grammaticales, des règles d’un pays qui n’est pas le sien, qui n’emploie pas la langue de la même manière, règles qui, selon lui, mortifient la littérature au lieu de la rendre vivante. Dès cette époque, la difficulté d’accès à son écriture, volontairement éloignée des habitudes de lectures, courra le risque de le rendre illisible pour ceux qui n’ont pas la curiosité de dépasser la désorientation première du style. Mais cet écart est justement ce qui le distingue et lui permet de faire des découvertes formelles essentielles.

Notons pour l’exemple ce passage tiré de La Beauté sur la terre, avant que Juliette ne s’apprête à danser pour les deux pêcheurs qui l’attendent à l’extérieur : « Il n’y a eu que le frôlement de sa jupe comme quand un beau papillon vous effleure de l’aile, rien que ce froissement d’étoffe qui fait pourtant que Décosterd se retourne ; alors il reste là, son verre dans la main. Rouge, à ce même moment, se redresse ; les bras lui sont tombés le long du corps, pendant que la lumière venue par l’ouverture de la porte est sur lui, sur son beau costume de serge bleu marine, sa chemise à col blanc, sa cravate, sa grosse moustache. C’est qu’elle était plus brillante que jamais, c’est qu’on ne la reconnaissait plus. Il a fallu d’abord, mais comment dire ?… Il a fallu d’abord qu’on l’eût rejointe là où elle se tenait […] ».

L’heure des grands romans :

De La Grande peur dans la montagne, qui confronte les personnages à une nature stérile et mortifère, à La Beauté sur la terre, roman de l’été qui voit l’indépendance de Juliette mise en défaut par la jalousie d’une communauté (majoritairement masculine) et qui ne pourra se sauver que grâce à la complicité d’Urbain, accordéoniste bossu, dont la musique permet de magnifier l’existence, en passant par Derborence ou Le Garçon savoyard, chaque roman fouille un aspect de ces inquiétudes, interroge la possibilité pour les êtres humains de fonder un environnement protecteur capable de dépasser la séparation ontologique des corps, leur solitude. Des pêcheurs, idéal d’une vie libérée, aux danseuses ou acrobates, ces artistes qui mentent sur le monde, mais en laissent entrevoir l’ailleurs, en passant par les figures monstrueuses, inquiétantes, les personnages de Ramuz sont marqués du sceau de l’étrange(r), celui qui voudrait changer son univers, raccorder sa communauté ou toucher à un autre état du monde ; à l’image de cette acrobate découverte par le garçon savoyard dans un cirque, après une longue errance et que son numéro transforme : « Car à présent elle était debout, toute tendue là-haut dans l’air et sur ses jambes, où on voyait sa chair par place se soulever, puis s’abaisser, se renfler à nouveau, décroître comme sur les lacs les petites vagues un jour de beau temps. Elle n’a plus été que musique, avancements et puis retours ; fuites, passages, vapeur, nuée […] ». Chaque personnage entre en conflit avec l’aspect réaliste de son environnement, ces contraintes qui lui font reprendre conscience, violemment, de sa place. Les volontés d’expansion se heurtent aux limites étroites du règlement et des mœurs, de la rumeur, ce qui crée une tension entre des bonds d’optimismes éparpillés et une espèce de pessimisme humain indémêlable. Il en ressort des romans de l’angoisse, entrecoupés de passages lumineux et lyriques.

Après toutes ces autres tentatives, et à l’aube d’un autre siècle qui se cherche encore dans sa littérature, il est peut-être temps de se replonger dans cette œuvre, non pas en archéologues mais en lecteurs curieux et enthousiastes.

À force de livres et d’essais (conseillons Taille de l’homme ou Besoin de grandeur), Ramuz a su se faire une place dans le monde littéraire de l’avant-guerre (la seconde). Il sera l’étape obligée de nombres d’écrivains, comme Aragon, et de cinéastes, Godard ayant eu en projet de filmer : Et si le soleil ne revenait pas. Mais il ne coïncide plus avec les tendances littéraires de la deuxième moitié du siècle, moins axée sur les questions posées par son œuvre, mettant en cause le lyrisme comme une certaine vision du style, de la littérature, voire de la philosophie. L’originalité du style peut également le desservir auprès des lecteurs qui ne le pressentent plus comme un passage essentiel de la littérature du XXeme siècle. Après toutes ces autres tentatives, et à l’aube d’un autre siècle qui se cherche encore dans sa littérature, il est peut-être temps de se replonger dans cette œuvre, non pas en archéologues mais en lecteurs curieux et enthousiastes. Elle qui aura inspirés de nombreux écrivains, critiques et lecteurs, atteint certaines questions de notre temps, comme les problèmes écologiques ou politiques : Ramuz étant plus complexe qui n’y paraît sur son rapport à l’argent, à la langue, à la nature, à la métaphysique, à la technique, à la règle sociale, etc. Le XXeme siècle est fini, il est sûrement l’heure de redécouvrir Ramuz.

Germain Tramier