Aux images indociles dont il est question dans le titre de cette 56e édition des Rencontres d’Arles, se conjuguent d’indociles féminités ; de l’insoumission des jeunes filles internées à la réinvention des imaginaires autochtones, en passant, entre autres, par la sororité et la collaboration artistique entre femmes, la photographie apparaît ici comme un espace de dialogue entre les luttes féministes, à la fois poétique et politique, singulier et collectif. Focus sur quatre expositions qui rendent hommage au regard féminin, tissant des liens entre les âges et les approches du féminisme.

Sabine Weiss, Dorothea Lange, Cindy Sherman… Les femmes à avoir marqué l’histoire de la photographie sont nombreuses, et pourtant celle-ci reste encore largement dominée par le regard masculin. De cette nouvelle programmation des Rencontres, où la photographie s’envisage comme un instrument de lutte et de contestation, ressort un regard pluriel sur le féminisme et ses résonances intergénérationnelles.

Erica Lennard, LES FEMMES, LES SOEURS à l’Espace Van Gogh : douceur sororale.

Erica et Elizabeth Lennard sont sœurs. Nées à New York en 1950 et 1953, elles collaborent depuis l’enfance et donnent naissance à une dialectique sensible entre texte et photographie.

“Sur les photographies, les sujets sont exclusivement féminins et toujours isolés, le plus souvent dénudés sans être nécessairement nus. Le désir est palpable, mais son objet, absent.”

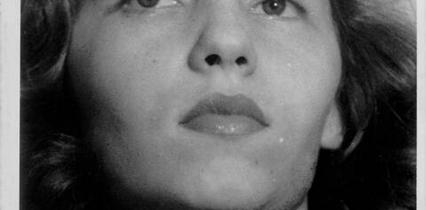

À l’espace Van Gogh, l’exposition « Les femmes, les sœurs » propose une relecture de l’ouvrage du même nom paru aux Éditions des Femmes en 1976, dialogue entre les images capturées par Erica et un poème d’Elizabeth. Dans cette série de photographies intimes, la photographe américaine explore et célèbre le lien entre les femmes. Faisant le choix du nu photographique, du flou et de la surexposition, elle offre un univers tendre et délicat, peuplé d’images de sa sœur, de leurs amies mais aussi d’actrices comme Delphine Seyrig ou Jeanne Moreau. « L’intimité ouvre la voie à une interrogation sur soi et à une célébration des liens entre femmes. » appuie Clara Bouveresse, commissaire de l’exposition. Conçu à partir d’archives inédites, ce parcours intimiste est une ode à la sororité, à la fois sensible et incarnée.

Sur les photographies, les sujets sont exclusivement féminins et toujours isolés, le plus souvent dénudés sans être nécessairement nus. Le désir est palpable, mais son objet, absent. Ce qui importe ici, c’est la relation entre la photographe et son modèle, qui dans l’œuvre d’Erica, ont toujours un lien intime préexistant. Là où certains dirigent leur sujet, Erica Lennard s’y associe, en faveur de la tendresse et de la familiarité qui se dégagent des clichés. Les images attestent aussi d’un goût pour le jeu et pour la subversion des codes de la séduction, ce qui témoigne d’une volonté de s’affranchir des stéréotypes immémoriaux dont souffre le corps féminin.

« Nous sommes sœurs, nous sommes toutes sœurs », écrit la photographe en exergue du livre Les femmes, les sœurs, dont la postface est confiée à Marguerite Duras. Avec une fantaisie empreinte de romantisme et d’une touche d’ironie, la photographe compose un univers aux atmosphères de conte de fées, offrant de nouvelles perspectives sur la sororité.

Caroline Monnet, ÉCHO D’UN FUTUR PROCHE à la Mécanique Générale: dialogue entre mémoire et avenir.

Là encore, il s’agit de se détourner des poncifs ancestraux qui pèsent sur la représentation féminine, en particulier sur les femmes racisées.

À contre courant des clichés sur les femmes autochtones des premières nations, Caroline Monnet en propose ici une vision valorisante, stylisée et magnifiée ; grâce à des tenues à mi-chemin entre futurisme et tradition, l’artiste replace les femmes dans leur noblesse et leur dignité. Florilège d’identités et de singularités, Écho d’un futur proche impose des images puissantes du corps des femmes, revendiquant leur droit à prendre toute leur place dans l’espace social.

“En plus de leur conférer une image forte, leur posture affirmée les présente comme pleinement ancrées dans le monde et prêtes à transmettre cette fierté aux générations futures.”

Elles sont six, vêtues de costumes qui mêlent motifs ethniques et couleurs flashy. Les photos sont en pied et leur taille avoisine la grandeur nature. Elles sont droites, altières, et leur regard vif et frontal pousse le spectateur à s’interroger sur ses propres représentations des peuples autochtones. Figure montante de la scène canadienne, Caroline Monnet s’attache ici à déjouer les stéréotypes, souvent négatifs, dont souffrent les femmes de ces populations. En plus de leur conférer une image forte, leur posture affirmée les présente comme pleinement ancrées dans le monde et prêtes à transmettre cette fierté aux générations futures.

En s’emparant des codes de la photo de mode, où le modernisme se mêle à l’empreinte des siècles, l’artiste parvient à réinventer l’image des femmes des Premières Nations du Canada, loin des perceptions coloniales et patriarcales. Dans la série Écho d’un futur proche, qui opère un contraste flamboyant avec les murs immaculés de La Mécanique Générale, la femme autochtone est révélée dans son excentricité, son élégance et sa splendeur, la repositionnant dans les imaginaires sous un prisme nouveau.

Carmen Winant et Carol Newhouse, DOUBLE à Croisière : pellicules en partage.

Dans les années 1970, Carmen Winant se rapproche de Carol Newhouse, cofondatrice de WomanShare, communauté féministe queer de l’Oregon. Toutes deux artistes, elles collaborent sur plusieurs projets, donnant lieu à une exploration de la représentation des femmes. À l’occasion des Rencontres d’Arles, elles écrivent ensemble un dialogue déployé sur une série de photographies réalisées sur le mode de la double exposition : l’une utilise la pellicule et l’envoie à l’autre lorsqu’elle est terminée, de manière à réaliser une superposition de leurs clichés respectifs, valorisant ainsi l’approche artistiqu...