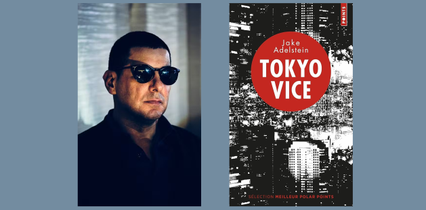

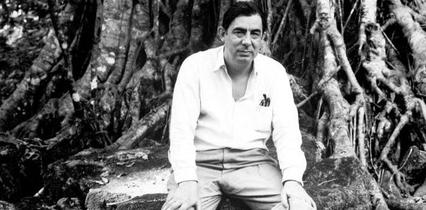

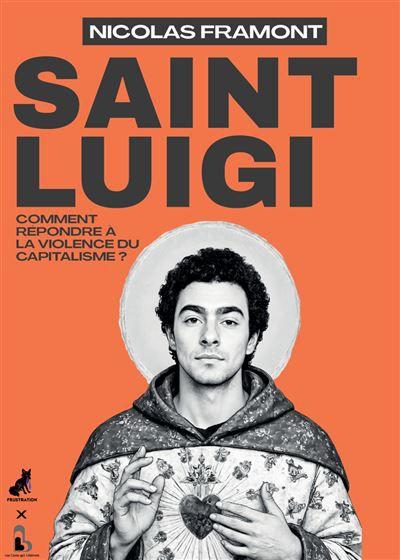

Sociologue du travail et rédacteur en chef de Frustration Magazine – revue engagée démontant les illusions du capitalisme –, Nicolas Framont explore depuis plusieurs années les mécanismes de domination de classe et les imaginaires de la révolte. Dans son dernier livre, Saint-Luigi, il s’attache à redonner chair et souffle à la question de l’action directe et de la violence sociale, en mêlant analyse politique, références culturelles et anecdotes. Framont revendique une écriture personnelle, à rebours des pavés obtus purement théoriques. Avec Saint-Luigi, il signe un bijou de pédagogie (même pour vos amis macronistes) revisitant le cas de notre brun ténébreux préféré pour interroger la lutte des classes au présent.

Jasmin Mandola : Saint-Luigi traite d’action directe, de révolution populaire, de stratégies à adopter… Pourquoi avoir choisi d’intégrer à votre récit des passages très personnels, notamment celui consacré à votre grand-mère ?

Nicolas Framont : Pour une raison que j’explique en parlant de ma grand-mère, justement. Je raconte qu’elle n’aimait pas lire des essais, qu’elle préférait les romans (de loin) et que l’histoire de Luigi Mangione, ce garçon très ordinaire accusé d’un crime extraordinaire, lui aurait sans doute beaucoup plu si on le lui avait raconté, alors qu’un livre de théorie de l’action directe, certainement pas. Et c’est le cas de la plupart des gens, car le romanesque est une écriture vivante, vibrante, émotionnelle, qui permet l’identification. C’est pour ça que j’ai écrit ce livre à la première personne, car il me semble qu’au stade de la lutte des classes où l’on en est, le plus dur est d’affronter des émotions négatives (le sentiment d’impuissance, le découragement, le désespoir) et pas tant des idées – car le capitalisme n’en a plus de convainquantes à nous offrir, il règne principalement par la contrainte et non plus par le rêve ou l’attraction que suscitent de grands récits. Par conséquent, j’ai cherché à écrire un livre vivant. Raconter l’histoire de la fin de vie de ma grand-mère ou conter mes propres atermoiements et contradictions comme aspirant révolutionnaire fait partie de cette tentative. Sur un plan encore plus personnel, j’ai perdu ma grand-mère cette année : ce livre est donc aussi un hommage à quelqu’un qui a beaucoup compté dans ma vie et à qui je dois beaucoup.

J.M.: Au sein de la population, certaines personnes se méfient du lien entre violence et lutte sociale. Pourtant, l’Histoire a montré à maintes reprises que cette alliance pouvait être nécessaire. Selon vous, quelles conquêtes sociales majeures ont été obtenues grâce à la violence ou à la menace de violence ?

N. F. : Cette méfiance tient au fait que l’histoire officielle efface tout bonnement les épisodes de conflictualité et survalorise les mouvements pacifistes, ou repeint des conflits en consensus ou compromis. Les noms données à des périodes historiques trahissent cette réécriture : dans le cas de la France, il y a d’abord la « Belle époque », qui porte très mal son nom puisque c’était une période noire pour la classe paysanne et ouvrière, cette dernière subissant des accidents terribles comme la catastrophe minière de Courrières (plus de 1000 morts) mais aussi un moment d’intenses conflits sociaux. La classe ouvrière, en France comme aux États-Unis, menait des grèves insurrectionnelles pour obtenir des avancées importantes comme la limitation du temps de travail et le respect de la sécurité des travailleuses et travailleurs. Le « Front populaire », en 1936, est une période qui porte le nom de l’alliance de partis arrivés au pouvoir alors que ce sont d’abord les grèves et occupations d’usines qui ont permis des avancées sociales comme les congés payés, avancées qui allaient au-delà du programme de cette alliance. Les « Trente Glorieuses », décrites comme une période de prospérité et de compromis entre patronaux et travailleurs, est d’abord une période d’intense conflictualité sociale, où c’est par peur que la bourgeoisie a dû lâcher du lest. En fait, c’est tout simplement tout notre droit du travail, notre droit syndical et une grande partie de notre protection sociale qui ont été obtenus à l’issue de conflits plus ou moins violents. C’est valable aussi dans l’histoire du droit des femmes ou des droits LGBT : bien souvent, les gouvernements ne font qu’entériner par la loi des évolutions incontournables obtenues par la lutte. Il en va de même des abolitions de l’esclavage dans les colonies françaises : la révolte des esclaves de Saint-Domingue, une révolte évidemment violente, et toutes les révoltes qui ont suivi, ont rendu la fin de l’esclavage incontournable.

J.M. : Vous écrivez que la menace de violence est un classique de la lutte sociale et qu’elle permet, entre autres, de rappeler à la classe dominante son infériorité numérique. Dans quel dessein cette dimension est-elle absente ou édulcorée dans la mémoire officielle des luttes ?

N. F. : Je crois qu’il n’est pas excessif de dire que la plupart des progrès humains nous ayant émancipé, en partie, d’un groupe dominant, sont survenus grâce à un rapport de force, de la conflictualité et donc oui, de la violence. Mais que tout ordre politique doit effacer ce fait-là de notre mémoire collective et exagérer la dimension légale et apaisée de ces évolutions.

Dans le livre, je rappelle que la constitution de 1793 comportait le droit d’insurrection pour le peuple, contre tout régime en place. Cette constitution n’a pas été appliquée et a vite été remplacée. Car tout ordre politique inégalitaire ne comporte qu’une série de recours offerts aux citoyens, et ces recours doivent être suffisamment réduits pour empêcher toute remise en cause fondamentale de l’ordre existant mais suffisamment connus ou spectaculaires pour donner une illusion de possible changement aux citoyens. C’est évidemment le cas des élections, dont nos élites dirigeantes nous rappellent pourtant à intervalles réguliers qu’elles ne doivent pas permettre de changement profond : « il n’y a pas de démocratie contre les traités » disait ainsi en 2015 Wolfgang Schäuble, ministre des finances allemand, aux citoyens grecs ayant massivement voté contre les plans d’austérité imposés par l’UE.

J.M. : Vous ne revenez pas longuement, dans ce livre, sur la naissance au XIXᵉ siècle de l’action directe. Pouvez-vous nous parler des raisons qui ont motivé ce choix?

N. F. : C’est vrai que je convoque l’action directe sans en faire un historique complet. Ça tient à la forme du livre, qu’avec mon éditeur et mes co-directeurs de collection nous avons voulu court et percutant.

J.M. : Dans quelle mesure un geste isolé, sans affiliation militante, peut-il nourrir un imaginaire politique de révolte largement accepté ? Comment garder le lien entre cet imaginaire plus éthéré et donc accessible et des revendications anticapitalistes ?

N. F. : C’est peut-être précisément parce que c’est un geste isolé et surtout sans affiliation militante qu’il peut, à certains moments de notre histoire, nourrir un imaginaire politique de révolte. C’est l’une des thèses du livre : si le meurtrier de Brian Thompson a nourri une telle ferveur c’est précisément parce qu’il n’existe pas dans l’espace politique ou syndical institutionnel et qu’on ne peut donc pas le soupçonner d’agir pour les intérêts de tel ou tel groupe de professionnels de la contestation sociale. Ces groupes, après 40 ans d’échecs et de recul des mouvements populaires, suscitent une très forte défiance. Il faut vraiment prendre cet élément au sérieux et ne pas considérer que les gens s’éloignent des syndicats ou des partis par « individualisme » ou « méconnaissance ». Le ressentiment est profond et profondément rationnel, et le mouvement des gilets jaunes – dont toute forme de représentation et de délégation de pouvoir était exclue – n’en était qu’une démonstration parmi tant d’autres.

Par conséquent, je crois que c’est précisément en n’oubliant pas cet imaginaire – fait de personnages bien incarnés entre rebelles, bandits, révolutionnaires, désobéissants, insoumis, qu’elles ou ils soient réels ou fictifs – que l’on peut maintenir des revendications réellement anticapitalistes. Je m’explique : à l’opposé de cette pop culture de la lutte sociale, dont Luigi Mangione fait désormais partie et que nous chroniquons, à Frustration magazine, à partir de chansons, séries (comme l’excellentissime Andor) et jeux vidéos, la culture officielle de la lutte des classes est faite de slogans, drapeaux, histoires collectives officielles et labellisées par les institutions existantes (partis, syndicats, universités etc.) qui sont des langues non seulement peu accessibles mais qui donnent plus de place au folklore qu’à l’action, aux symboles qu’aux faits. Pour vous donner un exemple : depuis toujours, je suis fasciné par la capacité qu’ont des gens comme les militants du Parti Communiste Français à se revendiquer fièrement d’un héritage aussi marqué tout en défendant, dans leur action politique, un « pragmatisme » politicien – fait de combines politiciennes et d’alignement sur la sociale-démocratie décomposée incarnée par le PS – qui tourne le dos à tout réel anticapitalisme. C’est un exemple parmi d’autres d’une culture théorique sans effet réel, qui n’est radicale que dans les mots et jamais dans les actes. Il est important de réaliser à quel point cet écart entre les discours et les actes est sévèrement jugé dans la population générale. Personne n’aime les hypocrites et les beaux parleurs.

J.M. : Par la pop culture, certains personnages – qui auraient autrefois été considérés comme des truands d’extrême gauche – parviennent à capter la sympathie du public. Je pense notamment à Arsène Lupin, personnage de fiction inspiré de Marius Jacob, anarchiste illégaliste convaincu, qui, entre littérature et séries Netflix, est aujourd’hui consensuel. Comment éviter que cette récupération ne vide de sa substance subversive et éminemment politique certaines figures ou moments historiques ?

N. F. : La récupération est permanente et l’on ne peut pas toujours l’éviter. La bourgeoisie travaille en permanence à récupérer la critique sociale, la digérer, la transformer, la pacifier… plutôt que de simplement déplorer cet état de fait, soyons offensif et faisons la même chose : récupérons les figures de la culture populaire, qu’importe qu’elle soit produite par des « ennemis de classe », et surtout engendrons en permanence notre propre culture de la contestation, avec de nouvelles histoires contemporaines, comme l’insubordination au travail, les démissions, les écolos radicaux, l’IA Grok qui crie « Free Palestine » ou les orques qui attaquent les yachts.

Et je veux aussi valoriser et saluer le travail de celles et ceux – surtout, en France, des historiennes comme Laurence de Cock, Ludivine Bantigny ou Mathilde Larrère – qui remettent au goût du jour une contre-histoire populaire, qui nous permet de retrouver dans le passé des figures et des concepts oubliés, mis sous le tapis de l’Histoire officielle. Pour ma part c’est quelque chose qui m’aide beaucoup et, dans le livre, je reviens sur certaines figures révolutionnaires trop oubliés de l’histoire officielle du mouvement ouvrier, comme les « wobblies », ces militants syndicalistes américains qui organisaient des conflits parmi les franges les plus précaires du prolétariat états-unien.

J.M. : Vous écrivez : « Autour de moi, les fameuses chansons de manifestations syndicales qui finissent par le slogan “ça va péter!” font rire jaune. Car on sait bien, désormais, qu’une manifestation où retentit ce slogan est précisément une manifestation où rien, absolument rien, ne pétera. » Comment expliquez-vous l’écart entre la rhétorique incendiaire des mobilisations et la rare traduction de cette colère en actes perturbateurs ? Est-ce une question de rapport de force, de stratégie ou de peur de la répression ?

N. F. : Le plus souvent, dans les conférences où je parle de ce sujet, on me parle du niveau « inédit » de la répression qui expliquerait que la révolution n’ait pas lieu, pour le dire vite. Et c’est vrai qu’il y a eu un tournant répressif depuis 2018, avec des atteintes massives au droit de manifester et à la liberté d’expression. Mais rappelons quand même qu’au cours de notre histoire sociale le niveau de répression a déjà été plus important : au début du XXe siècle, c’était l’armée que l’on envoyait tirer sur les ouvrières et ouvriers en grève. Un niveau de répression n’engendre pas mécaniquement un niveau de peur qui lui-même crée un niveau de radicalité modérée. C’est comme l’explication économique qui est régulièrement mobilisée pour expliquer les échecs des mouvements sociaux des dernières décennies « les gens sont trop en galère, ils ne peuvent pas faire grève ». Lors des grèves générales de 1968 ou 1936 les gens n’étaient pas moins en galère. Ils l’étaient d’ailleurs bien plus. Ces deux éléments – la peur et la précarité – jouent un rôle mais n’expliquent pas tout.

La différence majeure que l’on subit c’est bien le changement stratégique pris par toutes les organisations syndicales, associatives et politiques liées au mouvement ouvrier à partir des années 80 : plus de promotion de la grève générale et refus d’appeler à de la désobéissance et des actions para-légales, comme le faisait la CGT, au début du XXe siècle, avec l’appel au sabotage, par exemple. Ce changement de stratégie est liée à deux grandes évolutions : la première, c’est que l’action contestataire, notamment syndicale, est devenue non seulement légale au cours du XXe siècle mais carrément intégrée aux institutions du capitalisme à la fin de ce siècle : le « dialogue social » a entraîné tout ce beau monde dans un jeu de discussion d’où les travailleuses et travailleurs sont sortis systématiquement perdants mais, au moins, « on nous écoute ». La deuxième évolution découle de la première : le personnel des organisations contestataires s’est institutionnalisé au sein de ce jeu du dialogue social et la politique radicale comme le syndicalisme sont devenus des métiers. Qui dit métier dit routine, règle, carrière… De nombreux tentent d’échapper à cette logique et sont régulièrement prêts à tout remettre en cause pour l’espoir d’un changement radical – comme beaucoup de syndicalistes et de militants de partis qui se sont jetés sur les ronds-points en 2018, et qui continuent d’être moteur des tentatives de révolte de masse, comme le 10 septembre à venir – mais pas les dirigeants de ces organisations.

En 2025, plus aucune organisation ayant un peu d’ampleur ne tient un discours révolutionnaire – réel, au-delà des symboles et des chansons (il paraît qu’on chante encore « l’Internationale » dans certaines réunions du Parti Socialiste, c’est dire… ). Et pourtant, l’ensemble des recours institutionnels – dialogue social au travail, élections, grandes consultations – échouent face à la classe dirigeante, qui, elle, s’est radicalisée dans sa violence de classe.

J.M. : Vous affirmez que la lutte des classes est une lutte des corps. En quoi replacer le corps au centre change-t-il notre manière de penser la lutte politique ?

N. F. : On peut se battre pour des idées – c’est le cas quand on est « jeune et engagé », on se bat pour des « idéaux » : la Justice, l’Égalité, la Vérité ou le Communisme. Mais ces notions et ce type d’engagement peuvent sembler bien abstraits à des gens qui se battent avec leur vie telle qu’elle est. La lutte des classes, cela peut donner cet effet : ce serait une grande idée générale, très abstraite, car très connotée comme telle : un imaginaire sépia fait de luttes passées et de chapeaux hauts de forme… Mais parfois cette lutte des classes s’incarne dans des choses incontournables parce que vitales : notre corps. Nos maladies, nos dents, nos muscles… Et donc mon hypothèse c’est que le capitalisme devient vraiment inacceptable et intimement insupportable quand les classes dominantes s’affichent en pleine santé tout en dégradant la nôtre. Là, c’est du concret. Et ça n’a pas toujours été le cas : le XXe siècle s’est accompagné d’immenses évolutions positives pour la santé des humains (pas tous, pas à la même vitesse), pas grâce au capitalisme mais en coexistence avec lui. Ce n’est plus le cas. Aux États-Unis, l’espérance de vie a reculé, notamment du fait de la terrible épidémie d’overdoses lié à la commercialisation des opioïdes, immense scandale sanitaire sur lequel je reviens dans le livre. En France, elle stagne, tandis que l’espérance de vie en bonne santé se dégrade du fait de l’allongement de la vie au travail et de la dégradation du système de santé.

Dans un pays comme la France, la santé est un sujet qui réunit tout le monde. Même les électeurs de droite trouvent ça intolérable que les hôpitaux soient dans cet état, tout le monde met la santé publique au rang de ses premières préoccupations dans les sondages (bien avant l’immigration ou l’insécurité…) car cette réalité se rappelle en permanence à nous. Entre nos proches malades du cancer, nos rages de dents (j’insiste sur les dents car c’est très mal remboursé par la sécu et donc ultra inégalitaire), notre difficulté à obtenir un rendez-vous chez un spécialiste… Là, les effets de la politique et de la lutte des classes sont ultra concrets.

Quand nos proches et nous-mêmes sommes menacés de mort, il n’y a plus de compromis possible : je pense qu’on est arrivé à ce stade de la lutte des classes, ça s’est vu après le vote de la loi Duplomb – qui expose des tas de gens à un pesticide probablement cancérigène – une de plus – et lorsque les témoignages de la violence du système assurantiel américain se sont multipliés après le meutre de Thompson.

Voir les choses comme ça remet l’Église au centre du village disons : ce qui met les foules en marche c’est de se battre pour augmenter la vie et sa puissance d’agir en tant qu’individu, pas pour de grandes idées abstraites ou de beaux principes.

J.M. : Si la lutte des classes est aussi une lutte des corps, et que nous sommes numériquement supérieurs à la classe dominante, rien n’est perdu… non?

N. F. : Eh oui, parler de lutte des corps permet aussi de rappeler ce fait-là, qui est incontournable dans la dynamique de la lutte des classes et du capitalisme : les dominants sont toujours les moins nombreux. Dans les années 70-80, les sociologues ont dit que tout le monde allait faire partie d’une vaste classe moyenne bien à l’aise, largement nourrie par la classe dominante, mais ce n’est pas ce qu’il s’est produit, au contraire. Les bourgeois sont de plus en plus riches mais aussi de plus en plus seuls à mesure que l’écart entre eux et le reste de la population se creuse.

J.M. : Après l’affaire Mangione, certaines entreprises ont annulé leurs assemblées physiques, retiré les photos de leurs dirigeants… Peut-on dire que la classe dominante, face à la menace – même symbolique – reste fragile ?

N. F. : Oui, et c’est ce que le meurtre de Thompson est venu brutalement leur rappeler. Je crois qu’on a trop tendance à fantasmer la toute puissance de la classe dominante : elle régnerait sur tout, aurait tout prévu, tout anticipé… Mais parfois il y a des ratés : le mois de décembre 2018, lorsque la police n’a pas anticipé la ruée des gilets jaunes vers l’Élysée et les beaux quartiers de Paris, en est un autre exemple spectaculaire. La classe dominante du capitalisme est un petit groupe d’individus qui ne peut rien faire par lui-même (sans une masse de domestiques, chauffeurs, pilotes, agents de sécurité, consultants, leur vie s’effondre) et qui n’a plus, à sa disposition, le moindre récit réellement convaincant pour justifier son règne.

J.M. : Comment analysez-vous le fait que la violence dont la bourgeoisie a le monopole est normalisée comme mode de gestion des conflits alors que celle qui émane du « peuple » est quant à elle criminalisée (séquestration des cadres d’Air France sous Hollande par exemple)?

N. F. : Précisément, c’est une question de normes. Dans un système de domination, qu’il soit à l’échelle collective ou individuelle, le dominant est dans son bon droit quand il fait usage de la violence, et elle n’est d’ailleurs jamais qualifiée comme telle. On va parler de « réformes nécessaires » pour parler des reculs successifs du droit au chômage, qui plonge des gens dans la précarité et contribue à augmenter les suicides des privés d’emploi, on parle de « rationalisation » de l’assurance-maladie et de « responsabilisation » des malades de longue durée quand on prévoit, comme le fait Bayrou, de leur faire payer plus cher leurs médicaments – ce qui entraîne, c’est prouvé, des renoncements aux soins pour raisons financières… Bref, cette violence planifiée sur Excel et décrite sur des Power Point, est parfaitement légitime. En revanche, les réactions des dominés sont toujours qualifiées d’ultra violence absolument scandaleuse. C’est toujours vrai lors des réunions de CSE (comité social ou économique) auxquelles j’ai assisté comme sociologue du travail : la direction annonce d’un ton calme un plan de licenciement ou une réorganisation qui va concrètement faire des victimes et si les syndicalistes protestent de façon véhémente on les accuse, eux, d’être les violents. Mais c’est aussi vrai quand une femme se révolte contre son conjoint violent (ce sera elle qui « pète un câble ») ou un enfant contre un adulte… Tout cela participe d’un « gaslighting », qu’on peut traduire par « détournement cognitif » ou « décervelage » et qui consiste, chez un agresseur, à faire en sorte que sa victime doute en permanence de la pertinence de sa réaction de rébellion.

J.M. : Quelles limites voyez-vous à l’usage du terrorisme comme outil politique de conquête ? Cette violence est-elle pour vous symptomatique d’une incapacité politique à s’organiser concrètement, les individus se réduisant à user de la violence de manière désespérée ?

N. F. : Je ne crois pas trop à cette vision de la violence comme symptôme de désespoir. C’est souvent la vision d’en haut, un peu paternaliste, qui impose cette vision de la « violence-désespoir », pour valoriser, en miroir, l’action citoyenne légaliste, apaisée et réfléchie, qui mobilise les recours institutionnels comme le vote, la pétition, la tribune etc. Je crois que les gens qui utilisent la violence – je parle ici de la violence contre les biens, lors d’émeutes ou de blocages par exemple – savent très bien ce qu’ils font et ils le font car ils ne voient pas d’autres recours possibles.

Ensuite, vient la question de la violence contre les personnes, expression que j’utilise à la place du mot « terrorisme » qui ne veut plus dire grand chose parce qu’utilisé à tort et à travers. Dans le livre, j’essaye de décrire l’une des principales limites, sur le plan politique, que j’y vois (et je ne suis évidemment pas le seul) : l’usage de la violence contre les personnes vous change, je crois, de façon irrémédiable. L’un des points communs entre de nombreuses révolutions (quasi toutes, en réalité), c’est la banalisation de la peine de mort. Durant la révolution française, cubaine ou russe, la violence contre les personnes et la peine de mort ont été utilisées puis se sont installées dans le temps long. Cela a alimenté des formes de gouvernement autoritaires, le maintien d’une législation d’exception et conduit, in fine, à des échecs. Le terrorisme d’extrême-gauche, dans les années 70-80, en Europe, a également conduit à des échecs retentissant. Il semble, quand on suit l’action des Brigades Rouges (en Italie) ou d’Action Directe (en France) que leur usage de la violence envers les personnes ait été de plus en plus décomplexé et de moins en moins politique, avec par exemple des vengeances. Comme si la violence envers les personnes devenait autonome, qu’elle remplaçait petit à petit l’objectif politique qui en avait légitimé l’usage…

J.M. : Sommes-nous, selon vous, à l’aube d’un moment « pré-insurrectionnel » ou bien cette fascination pour Mangione restera-t-elle un feu de paille médiatique sans conséquences réelles ?

N. F. : Je me méfie de la qualification d’une époque « pré-insurrectionnelle » car j’entends ça depuis mon adolescence. Ce qui est sûr, c’est qu’il n’y a plus de perspective positive pour la population, en France comme ailleurs. L’élan d’optimisme et les perspectives d’amélioration individuelles qui ont pu exister des années 60 au début des années 2000 se sont envolées. Pour autant, ce n’est pas parce qu’on va mal qu’on est prêt à tout changer. Parfois c’est même l’inverse. Donc impossible de répondre à cette question.

Pour ma part, je constate que le meurtre de Brian Thompson a d’ores et déjà produit des effets : une libération de la parole sur les méfaits des assurances santé, des enquêtes journalistiques accablantes sur United Healthcare et des efforts de prise en charge de la part de cette entreprise, par peur pour son image. Peut-être que son assassin, par son geste, a contribué indirectement à sauver des vies…

Mon hypothèse, c’est que ce genre d’épisode produit des effets sur le long terme, en contribuant à désacraliser la figure des dirigeants du capitalisme. Au milieu du XVIIIe siècle, un simple domestique, Robert-François Damiens, tente d’assassiner le roi Louis XV. Il échoue et il est exécuté, mais l’épisode est retentissant et contribue, selon l’historien Roger Chartier, à désacraliser la figure royale et donc préparer le terrain à la Révolution de 1789. On pourrait imaginer que l’action attribuée, par les autorités états-uniennes, à Luigi Mangione, puisse contribuer au même genre d’effet. Car jusqu’à présent, les idéologues du capitalisme sont parvenus à invisibiliser les bénéficiaires et dirigeants de ce système en leur substituant des processus abstraits comme les « marchés », la « dette » ou les « flux financiers ». Il me semble que toute cette histoire vient rappeler que derrière les méfaits du capitalisme il y a des individus de chair et d’os, qui ont un nom et une adresse, qui prennent des décisions qui produisent des effets, dans nos corps et dans nos âmes, et auxquels il est possible de mettre fin. Mais pour y parvenir, non seulement le meurtre ne suffit pas, mais en plus je crois qu’il est trop lourd moralement et philosophiquement pour nous permettre d’instaurer la société égalitaire et respectueuse de l’humanité que nous voulons.

- Saint-Luigi. Comment répondre à la violence du capitalisme ?, Nicolas Framont, Éditions La Fabrique, août 2025.