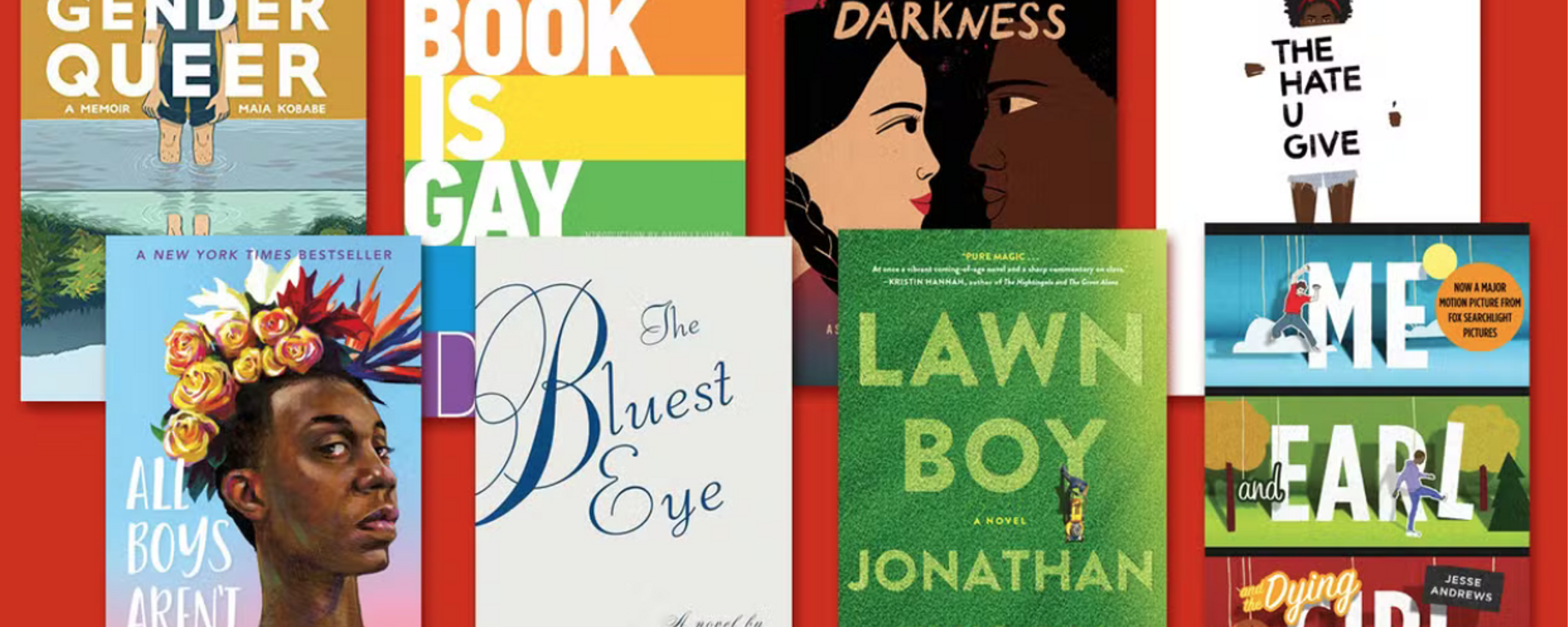

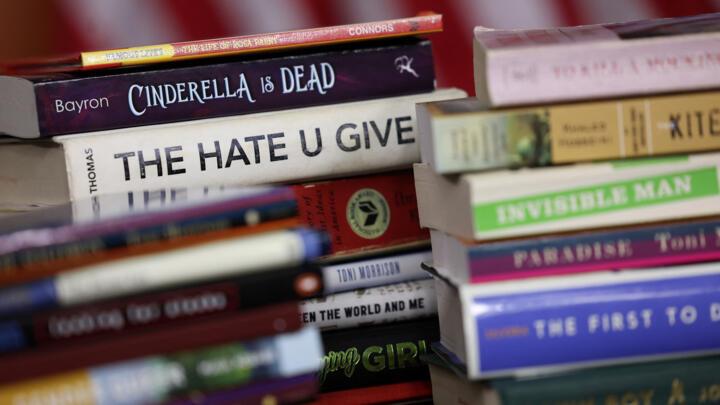

Les dix livres les plus censurés aux États-Unis, en 2024, d’après le classement établi par l’American Library Association (ALA), sont principalement des romans jeunesse, mais surtout des textes sur la diversité, la sexualité, le racisme et les inégalités. Les lire permet de mieux cerner les fractures de la société américaine et plus largement des blocs conservateurs et progressistes.

Rien de plus tentant pour un lecteur qu’un rayon consacré à des livres interdits. Cette simple mention agit comme un aimant et nous renvoie à l’enfant que nous étions, incapable de résister à l’idée de traverser la frontière du territoire restreint qui nous était assigné. Pourtant, il en existe des livres. En 2010, Google estimait que plus de 129 millions d’ouvrages avaient été imprimés depuis l’invention de l’imprimerie par Gutenberg, en 1440. Aujourd’hui, ce chiffre est plus proche de 150 millions. Alors pourquoi se diriger vers cette minuscule étagère dont on nous refuse l’accès ? Justement pour comprendre cet interdit et pour se faire, comme nous aimons le dire aujourd’hui, sa propre opinion. La liste publiée par l’ALA peut être abordée à travers quatre catégories.

La quête d’identité

Dans la première catégorie, on trouve deux romans graphiques (Genre queer : une autobiographie non binaire de Maia Kobabe et Flamer de Mike Curato – non traduit) et un mémoire (Le bleu ne va pas à tous les garçons de George M. Johnson). Tous sont considérés comme sexuellement explicites par ceux qui tentent de les interdire, mais ces livres explorent en réalité ce que cela signifie d’avoir une identité sexuelle en dehors de la « norme ».

Maia Kobabe, autrice de Genre Queer, parle de la difficulté de grandir sans modèle et cherche à devenir cette personne pour la prochaine génération. Son texte traite de l’acceptation et de la recherche d’un sentiment de bien-être, difficile à atteindre face au jugement permanent. Il n’y a rien de subversif ici, et il en va de même pour les œuvres de George M. Johnson et Mike Curato.

D’ailleurs, l’auteur de Le bleu ne va pas à tous les garçons conteste cette accusation d’emblée en affirmant que le sujet ne peut pas être trop difficile pour un public jeune puisqu’il raconte des événements qui lui sont arrivés lorsqu’il était enfant/adolescent et qu’il essayait de savoir qui il était. Plus loin, il insiste : « la connaissance est l’arme la plus redoutable ».

En tant que lecteur, il est parfois difficile de s’identifier à des narrateurs dont l’expérience de vie est radicalement opposée à la sienne. C’est tout l’intérêt d’ouvrir des livres. Ils permettent de mieux appréhender le parcours de chacun et de développer de l’empathie et une meilleure compréhension des mécanismes qui les excluent.

Bien que Genre Queer soit parfois trop personnel, il fournit des outils scientifiques pour comprendre pourquoi certaines personnes ne se retrouvent pas dans le genre qui leur est assigné. Selon les recherches menées par la philosophe et docteure Patricia Churchland, citée dans le roman graphique :

« Parfois, la masculinisation du cerveau ne suit pas le cheminement habituel et peut être incomplète à divers égards. On peut avoir des organes génitaux masculins et un cerveau féminin. »

Amour adolescent

Il est à la fois surprenant et tristement logique de trouver autant d’histoires d’amour adolescent dans les livres les plus bannis de l’année 2024. La découverte du corps, des substances récréatives et autres tourments auxquels nous sommes exposés à l’adolescence ne doit surtout pas être un sujet. Trois titres s’inscrivent ainsi dans cette catégorie :

Me and Earl and the Dying Girl de Jesse Andrews (non traduit)

Le monde de Charlie de Stephen Chbosky

Qui es-tu Alaska de John Green

Les lire nous replonge dans ces années formatrices de notre vie où l’inconfort de notre propre être et de notre corps en évolution prend le dessus sur tous les autres sentiments. En découlent quantité d’erreurs et de regrets dont l’adulte se ...