Suite de notre série de l’été consacrée aux prix Goncourt oubliés de l’histoire littéraire. Retour aujourd’hui sur le roman La marge, d’André Pieyre de Mandiargues, couronné en 1967.

J’ai découvert La marge d’André Pieyre de Mandiargues, après que, ayant beaucoup aimé la lecture d’Un taxi mauve de Michel Déon, l’une de mes connaissances me l’ait conseillé en m’indiquant que j’y pourrai trouver la même veine onirique et le même raffinement d’écriture.

Or, raffiné dans l’écriture pour sûr ce roman l’est, au point que je dus m’y reprendre à plusieurs fois avant d’y venir entièrement à bout, et sans doute les quatre premières phrases du récit donnent-t-elles un bon aperçu de la tonalité générale de l’œuvre :

« Cinq heures. Un clocher, lointain par bonheur, vient d’en sonner l’annonce. Sigismond a-t-il dormi pendant sa sieste ? Il ne saurait le dire avec certitude, et si, comme habituellement, il a l’impression d’être resté conscient dans son corps immobile et d’avoir laissé divaguer son esprit à la manière d’un promeneur sous surveillance, cependant il se rappelle comment sa femme s’est moquée de lui une fois qu’il s’était vanté ou plaint de ne jamais s’abandonner au sommeil pendant le repos de l’après-midi »

De Breton à Dali

André Pieyre de Mandiargues est né en 1909 à Paris, et mort en 1991 dans la même ville. Son œuvre, influencée par celle d’André Breton, comporte à la fois des poèmes et des romans, des contes et des essais, des pièces de théâtre et des traductions. Parmi ses principaux romans on compte La motocyclette et bien sûr La marge qui lui vaut le prix Goncourt en 1967. Il reçoit le grand prix de poésie de l’Académie française en 1979.

Féru de peinture, il consacre à cet art quelques essais, notamment les Masques de Léonor Fini en 1951, et plusieurs études (Léonor Fini encore ou Salvador Dali), dont la plupart sont rassemblées dans ses trois Belvédère (1958, 1962, 1971).

On discerne clairement dans La marge, le goût d’André Pieyre de Mandiargues pour la peinture, notamment à travers l’attention particulière apportée aux jeux de lumières et aux nuances de couleurs, tout au long de la divagation de Sigismond Pons, personnage principal (et quasiment unique) du roman, dans les calles de Barcelone :

« Ce à quoi il pense est comment la lumière artificielle en plein jour donne par transparence aux couleurs une portée qui touche, réjouit ou heurte mieux que dans la nuit l’esprit de l’homme. La bouteille de sirop éclairée, l’enseigne de la maison de plaisir, le signal routier ou ferroviaire, sous le soleil prennent un caractère violemment factice qui en les distinguant augmentent leur force de persuasion. »

En marge de l’existence

Sigismond Pons, donc, se trouve dans l’obligation de remplacer son cousin nîmois, Antonin Pons, lors de sa tournée de vente de liqueurs dans le sud de la France et en Espagne. Arrivé à Barcelone il reçoit une lettre de sa vieille nourrice, Féline, l’informant que sa femme, Sergine, vient de se suicider en se jetant du haut d’une tour.

La marge s’applique ainsi à retracer les 48 heures qui vont suivre la découverte par Sigismond de cette lettre, et pendant lesquelles, protégé par une « bulle » qu’il se construit, et à l’intérieur de laquelle le réel semble ne pas avoir prise, il va funestement errer à travers les bas-fonds barcelonais, au contact quasi-permanent des « putes » de la ville.

André Pieyre de Mandiargues dresse ainsi l’implacable portrait d’un homme détruit par le décès de sa femme, et qui n’a d’autres recours, pour ne pas imploser sur le coup, que de se placer volontairement en marge de sa propre existence autant que de la réalité.

La froide préciosité de la mort

Psychologiquement au bord du gouffre, Sigismond ne semble rattaché à la vie que par un fil si ténu qu’il paraît perpétuellement sur le point de se briser. En effet, tout au long de sa divagation, continuellement la mort va se rappeler à lui, au point de faire peser sur le récit une chape si lourde qu’elle en deviendra presque insupportable ; et que ce soit dans les musées, chez les prostituées et jusque dans la nourriture, partout le dégoût éprouvé, les impressions de mort et de décomposition semblent vouloir indiquer au lecteur quelle sera fatalement l’issuedu pathétique vagabondage de Sigismond :

Sigismond ne semble rattaché à la vie que par un fil si ténu qu’il paraît perpétuellement sur le point de se briser

« Dégoût pour une langouste de funeste apparence qui sur le buffet a dû figurer pendant de nombreux jours, si le menu n’en fait pas mention »

Mais, plus encore que ces impressions-là, la syntaxe si particulière du roman, son style aussi précieux qu’il est froid, nous fait véritablement entendre le détachement quasi-absolu du personnage principal au monde et à lui-même.

Les prostituées et les jeunes filles

C’est en tous les cas l’extrême et précieuse minutie de l’écriture, qui, le premier tiers du roman passé, permet de fait naître le plus somptueux passage de l’œuvre, en la présence de la description, sur une trentaine de pages de la découverte par Sigismond du quartier de bars à prostituées , le Robador :

« En ce boxon-là, comme chez les poulaillers pendant l’été la volaille, les senoritas sont à l’intérieur, ce qui laisse les places de devantures à de menus mecs. Dedans, que d’orage au-dessous de l’or bis des épaules autour du brun ou du safran des gorges ! Ne dirait-on pas que par cotons, fibrane, rayonne, satin et satinette, la couleur entre mandarine et rouge, dans tout le Robador, et dans tout Barcelone même, est celle qui le mieux colle à la peau des putes ?Et si, comme Sigismond l’on fait la réflexion que la belle teinte donnée par le soleil à l’épiderme des femmes est plus ou moins celle du flux de ventre, n’est-on pas ramené à l’or du vidangeur qui entre deux traînées de sang s’étale au centre du drapeau pesteux ? »

On l’aura compris, les femmes constituent donc le centre de gravité du roman. Elles sont à la fois l’origine (Sergine, dont le fantôme accompagne Sigismond tout le long de son sinistre périple) et la matière de la courte déchéance de Sigismond, qui, en sa lente agonie, trouvera refuge auprès d’une jeune et jolie prostituée du nom de Juanita, qu’il visitera par trois fois :

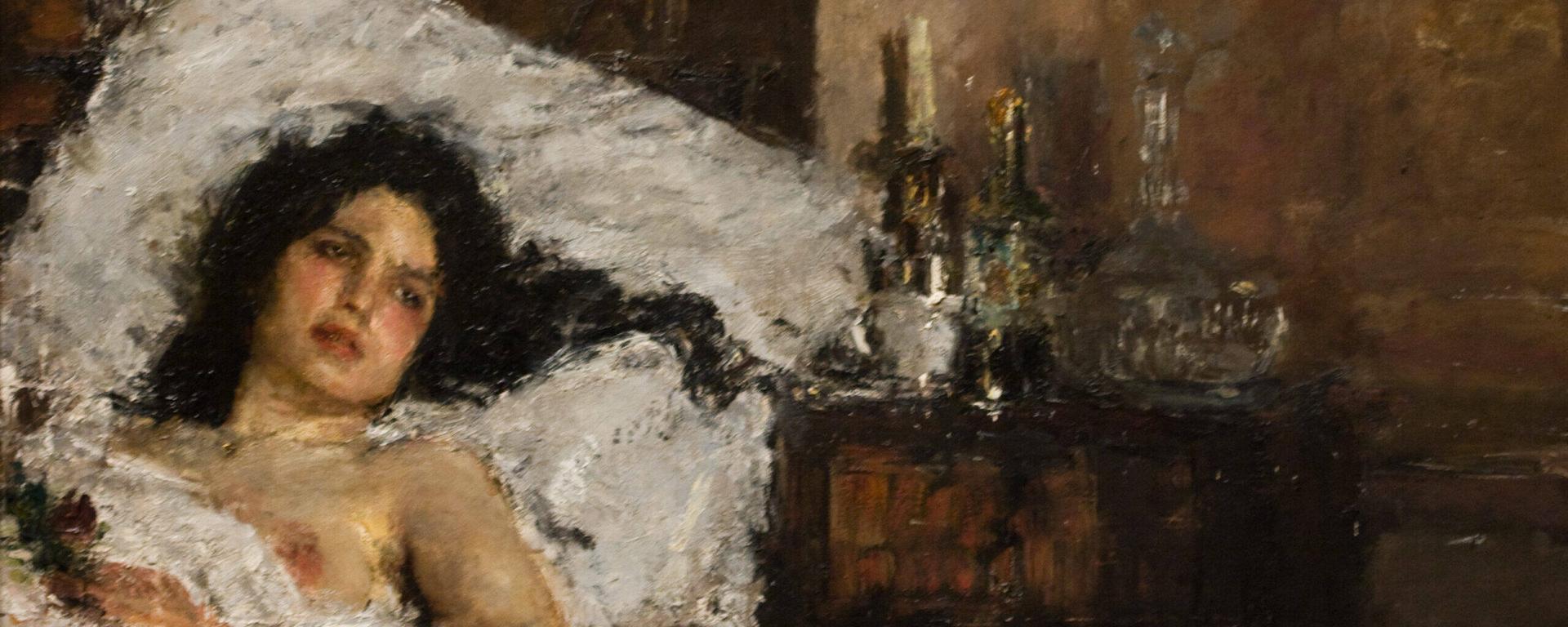

« Si elle n’a pas remis de poudre, c’est parce que le travail du jour a pris fin, et pour le signifier peut-être à son compagnon, mais ses pommettes ont un éclat de pierre baignée, son front, sous la touffe en désordre est d’une taille précieuse »

Plus encore, il est intéressant de noter l’attrait particulier que semble éprouver le personnage principal pour les très jeunes filles : Juanita d’abord, qui a « une silhouette enfantine qui est frappante en pareil endroit comme un propos déplacé dans une conversation ». Mais on note également le désir soudain et réprimé pour l’« équivoque enfant » qui saute à la corde et regarde sans trouble aucun Sigismond dans l’ombre de la calle San Geronimo, près du Robador. Point d’acmé de sa perdition, il serait tentant de lire aussi dans cette attraction pour la sensualité enfantine comme une ultime forme de nostalgiepour la vie que Sigismond sait sur le point de définitivement s’enfuir.

Entre le grotesque et le sublime

Nulle éclaircie donc ne viendra éclairer le ténébreux chemin que parcourra quarante-huit heures durant Sigismond, et même Juanita, qui d’ailleurs peut-être ne fut avec lui une “gentille pute” qu’en vertu de l’argent qui gouverna leurs relations, décide-t-elle de le laisser seul à son triste sort et de lui dire adieu après leur troisième entrevue, comme un terrible présage du drame qui ne pouvait finalement qu’advenir à la fin du roman (« Adios. No te veré ya »).

Aussi le roman par sa pesanteur et sa noirceur sans issues peut-il épuiser, surtout passé son premier tiers et la superbe description du quartier du Robador.

Malgré tout, La marge est un roman à lire, en ce qu’il constitue une expérience littéraire singulière. La langue d’André Pieyre de Mandiargues est une langue étrange, oscillant pendant quelques pages entre le grotesque et le sublime, avant de finir par définitivement emporter l’adhésion.

Malgré tout, La marge est un roman à lire, en ce qu’il constitue une expérience littéraire singulière

Elle séduit d’abord par la sensualité et la beauté froide qui parfois surgissent de son affrètement: “Mille gouttelettes, que le plaisir diapre, déploient un arc-en-ciel ; qui retombe.”

Surtout, l’utilisation particulière que fait l’auteur de la syntaxe, des parenthèses et du participe passé, mêlée à l’incongruité des réflexions de Sigismond, nous amène à plonger dans une dimension différente de la notre et qui s’apparente à celle du songe dans lequel lentement Sigismond s’égare.

En marge de l’Histoire

« ‘J’ai vécu en marge’, se dit-il (pensant qu’ainsi aurait pu dire son père ou la duchesse). » Sur cette réflexion s’achève (presque) le roman, et la vie d’un homme atteint, autant que le pays dans lequel il divague, par « Le virus de mort ».

Ce pays, c’est l’Espagne, et son peuple, c’est le peuple catalan, celui du généralissime Franco, le « Furhoncle», comme il est nommé tout le long du récit, en d’autres temps libre et fier, mais aujourd’hui (en 1967), sous l’étouffante chape de la dictature franquiste, à l’arrêt, en sursis, et comme en marge de sa propre Histoire :

« Beaucoup ont perdu la fierté, mais sous leurs vêtements misérables, dans leurs corps chétifs, ils sont distingués par une spéciale noblesse que l’on reconnaît avec un peu d’attention et quelque habitude et qui est celle de la défaite. La grâce des vaincus les habite. Avec moins d’évidence, à cause d’une verdeur qui tient au muscle, à l’estomac, et au sexe, elle habite aussi leurs cadets, qui ont grandi sous la loi du furhoncle, et dont il est reconnaissable qu’ils marchent, courent, dansent, boivent, se cognent ou s’étreignent comme s’ils vivaient en état provisoire d’évasion, dans le bonheur fiévreux de la liberté provisoire ».