À La Scala Paris, la troupe de danse franco-suisse Beaver Dam Company, menée par le jeune chorégraphe Edouard Hue, présente deux pièces à l’ardeur bouillonnante et communicative. On entre dans l’univers du chorégraphe par Shiver, un duo percutant et frémissant. La soirée se poursuit avec All I Need, un ballet pour neuf danseur·euses en attente d’absolu. La Beaver Dam Company fait trembler les gradins : elle frappe le rythme et marque le coup.

SHIVER

Quelque chose semble s’échapper de ces deux errant·es, une énergie initiée par l’inconnu, furtive et difficilement maîtrisable.

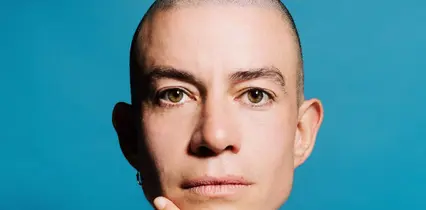

Deux figures se détachent de la pénombre à l’ouverture des rideaux : Edouard Hue, le chorégraphe sacré « Danseur exceptionnel » au Prix suisse de danse en 2019, et Yurié Tsugawa, danseuse japonaise, collaboratrice d’Angelin Preljocaj et Yoann Bourgeois. Ensemble, les deux performeur·euses traversent une certaine idée du frisson, celui qui raidit le corps et l’agite à la fois. Leur partition est celle d’une marche, répétitive, mécanique et extrêmement rythmée, saccadée par d’étranges secousses et tremblements, qui prennent petit à petit possession des corps.

Quelque chose semble s’échapper de ces deux errant·es, une énergie initiée par l’inconnu, furtive et difficilement maîtrisable. Le mouvement est lancé mais rattrapé quelques secondes plus tard : il pourrait être ce mouvement qui précède la chute. On reconnaît ces gestes sans pouvoir les nommer, ces bugs dans la matrice qui précèdent parfois notre agentivité et nous questionnent sur notre maîtrise de nous-même. Et parallèlement, on distingue dans les corps d’Edouard Hue et Yurié Tsugawa une tentative d’émancipation, une recherche active mais parfois empêchée d’une liberté de mouvements. Les deux performeur·euses tentent devant nous d’exister en étant mu·es par deux forces opposées : des mouvements qui s’échappent sans être contrôlés et des mouvements poursuivis sans être atteints.

Leur marche, duelle mais harmonieuse, est captivante et éloquente. La création sonore, réalisée par Jonathan Soucasse, teintée d’accents électro et de sonorités digitales, invite à cette errance saccadée et envoûte le public. Nous baignons dans cette étrangeté, accentuée par la création lumière dure et froide, mais nous retrouvons d’autant plus saisi·es par une grande compassion pour ces corps éreintés par la lutte contre l’invisible.

Les images se succèdent et interrogent la place de l’intime dans l’inéluctable altérité.

Progressivement, l’amplitude reprend ses droits et vient libérer les corps de cette folle course en sursauts. Les performeur·euses s’appuient davantage sur l’équilibre et la force de l’autre, il et elle avancent désormais « avec » plutôt qu’en même temps. Les regards se croisent et le contact se crée véritablement entre ces deux corps qui ne se touchaient pourtant pas, jusqu’ici absents l’un pour l’autre et absents pour eux-mêmes. Les deux danseur·euses traversent de nombreux états de relations de l’intime : frère et sœur, couple, mère et fils… Les images se succèdent et interrogent la place de l’intime dans l’inéluctable altérité. Cela n’empêche pas l’affrontement de reprendre parfois le dessus : sans se placer dans une dichotomie « ami/ennemi », Edouard Hue et Yurié Tsugawa font ce qu’ils peuvent pour traverser cet espace qui n’en finit pas, pour continuer à se présenter au monde tout en tentant souvent vainement de contrôler un départ de mouvement plus grand, plus puissant.

ALL I NEED

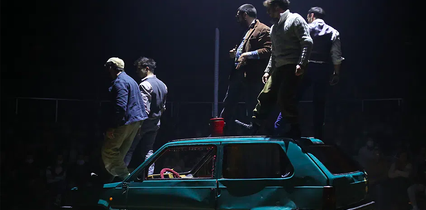

Après un court entracte, ce sont cette fois neuf corps que l’on distingue dans la pénombre. Le chorégraphe a laissé la place à ses danseur·euses – parmi lesquel·les on retrouve Yurié Tsugawa, qui performe à nouveau dans cette deuxième partie avec une énergie inflexible qui impose le respect. La pièce s’ouvre par une absurde parade militaire, avec les codes qui lui incombent : la marche (toujours), la répétition, la formation en ligne, la rigueur et la fermeté du mouvement, le refus de l’émotion. On ne sait pas si ces neuf personnages en sous-vêtements sont des soldats, des patriotes, des prisonniers… Condamnés en tout cas à porter leur lance invisible et à exécuter militairement leur campagne.

Cette parade, c’est aussi le symptôme d’un réflexe, d’une loi sociale qui dépasse la volonté et qui imposerait d’être sans cesse dans la performance et la présentation de soi. Ici, ce n’est pas seulement l’autocentrisme qui est parodié, mais peut-être aussi l’obligation de production (notamment artistique), par le biais de ces neuf danseur·euses qui nous montrent sans cesse quelque chose de leurs bras tendus vers une image invisible.

Ici, ce sont les arrêts sur image qui crient la vérité.

Puis à nouveau, de l’amplitude vient s’introduire dans la mécanique. Elle est d’abord le signe d’une hésitation : les corps ont perdu leurs repères et ne savent plus avancer, les mouvements deviennent étranges, se multiplient et se perturbent. Ici, ce sont les arrêts sur image qui crient la vérité : l’honnêteté y transparaît, l’émotion également. Ces suspensions agissent comme des pauses dans le réel, des moments qui écartent les secondes pour que les corps puissent retrouver leur forme naturelle. Pourtant, la performance reprend toujours le pas.

Petit à petit, elle s’accompagne cependant d’un jeu plus assumé avec le public, d’une recherche claire de son attention. Les visages se détendent, les yeux se ferment et les sourires s’esquissent, la rythmique effrénée à laquelle ils et elles étaient soumis·es est devenue un jeu. Il y a quelque chose qui commence à gronder dans ces corps, qui pourrait ressembler à de la colère mais qui s’avère être les prémices d’une grande jouissance. Enfin, ils et elles vont pouvoir danser. L’excitation est telle qu’on ne sait pas par où commencer : se serrer la main, sauter, courir, se prendre dans les bras, se marcher un peu dessus (car même dans ce système-là, il faut trouver sa place). On y est, enfin : l’éternelle performativité va pouvoir laisser la place à la vraie jouissance du corps dansant, comme le laisse suggérer cet implicite contrat de regards entre elleux. L’énergie se transmet entre les performeur·euses et avec le public, et s’autoalimente. Les mains ne présentent plus quelque chose d’invisible, elles sont tournées vers le public, paumes face à lui, comme si elles disaient « attendez, quelque chose va bientôt se passer, restez bien attentif·ves ». Tous·tes trépignent et sont pris·es d’une énergie totale, qui ne faiblit pas malgré l’arrêt de la musique, comme une célébration de cet état de joie préliminaire, cet avant-propos à la certitude.

Comment se résoudre à l’échec d’une réjouissance prématurée ?

La création sonore catalyse et module cette énergie des performeur·euses et maintient l’attention du public : elle utilise les codes des musiques de club, qui reposent sur le fait de toujours monter en intensité avant de relâcher brutalement la tension musicale et rythmique. Scène et salle attendent communément ce « drop », mais il n’arrive pas. Comment se résoudre à cette absence ? À l’échec d’une réjouissance prématurée ? Comment combler le vide que laisse quelque chose qui n’a jamais lieu ? C’est le frisson qui reprend ses droits, à nouveau, sur les corps. L’une des danseuses, la seule ayant eu le courage de s’avancer vers nous, tente de nous dire des mots. Prise d’un tremblement terrible, elle ne contrôle plus son corps et ses mouvements lui échappent : c’est la seule réponse à ce deuil qui nous guette tous·tes, le deuil de la certitude d’un futur victorieux.

Ce désarroi s’illustre dans une dernière partie, plus théâtrale : on entend une série d’extraits de discours politiques anxiogènes et répétitifs, finissant par former une véritable cacophonie, sur laquelle les danseur·euses se battent et s’arrachent violemment leurs vêtements. Saisi·es ensuite par le ralenti, ils et elles nous livrent des images de naufrages post-apocalyptiques au milieu de ces amoncellements de vêtements, aux allures de tableaux de la Renaissance. On regrette le côté didactique et illustratif de cette fin, car ce puissant spectacle n’avait pas besoin de cela pour être profondément politique. On salue tout de même évidemment la prestation physique des neuf danseur·euses, qui portent jusqu’au bout cette danse de l’errance et de l’épuisement.

Edouard Hue et la Beaver Dam Company parviennent, avec Shiver et All I Need, à nous transmettre toute l’intensité qui se cache derrière un seul frisson. On y est transporté par la puissance du mouvement qui construit et se délite sans cesse, et nous tire avec lui dans sa course folle vers l’inconnu. C’est la grande force de ce spectacle : la surprise et l’émotion sont constamment attisées par ces images que l’on ne voit jamais venir, mais qui ont pourtant le goût de la certitude.

- Shiver / All I Need, chorégraphies d’Edouard Hue (Beaver Dam Company), avec Alfredo Gottardi, Eli Hooker, Jaewon Jung, Lou Landré, Tilouna Morel, Rafaël Sauzet, Angélique Spiliopoulos, Yurié Tsugawa et Mauricio Zuñiga, à La Scala Paris jusqu’au 28 janvier.

Crédit photo : © David Kretonic