Le Centre Pompidou a la bonne idée d’exposer un grand oublié : Bernard Réquichot, artiste français dont la carrière a été brutalement interrompue il y a 60 ans. Peintre mais également écrivain dont l’œuvre échappe aux dénominations et dynamite toute interprétation, Réquichot reste un témoin essentiel des bouleversements de l’art occidental de l’après-guerre.

Bernard Réquichot était, paraît-il, un homme effacé, tout entier consacré à sa vie intérieure. Et on sait combien cette qualité de créateur est un handicap pour ceux qui veulent se faire une place dans cette foire d’empoigne qu’est l’histoire de l’art. Ce « lien extérieur », ce « récit », Réquichot n’en possédait peut-être pas le sens, et tout porte à croire que l’artiste n’était pas un joueur social, il n’en eut en tout cas pas le temps. L’avant-veille de l’exposition monographique organisée dans la galerie de son ami Alain Cordier, le 3 décembre 1961, à tout juste 32 ans, le peintre se défenestre de son atelier, laissant littéralement derrière lui une pièce où s’entassent des chaussures peintes, des boîtes compliquées, des câbles enroulés, des collages aux goûts douteux…

Réquichot abandonne donc une œuvre en cours, informe à première vue, et tout de suite placée sous le signe de cette « maladie du doute » qui accablait l’artiste. Bernard a mal choisi son époque pour mourir : les années 1960 sont ensuite passées par là, actant pour le grand public l’abandon de la peinture traditionnelle et de son art de la composition, laissant aussi l’Amérique du Nord envahir le marché de l’art européen. Entre Rothko, de Kooning, Cy Twombly, Riopelle… Peu de traces de Réquichot, même en France. D’ailleurs, il n’y a qu’à constater la faible fréquentation de l’exposition en ses premières semaines d’ouverture pour voir que l’artiste souffre de la comparaison avec Brancusi, autre reclus dont la gloire vint d’un malentendu heureux : les vertus décoratives du sculpteur.

Pourquoi l’œuvre de Réquichot est-elle restée méconnue ? Une réponse reste à trouver dans la belle scénographie, dense et précise, proposée par Christian Briend – rendue possible par les précieux prêts de la galerie Alain Margaron qui prit là le relai de l’ami Cordier dans la préservation de l’œuvre de l’artiste –, offrant une vue globale sur une formidable créativité aux directions nombreuses. Témoignage d’un foisonnement créatif hors du commun, « Je n’ai jamais commencé à peindre » restitue les sauts successifs qui ont électrisé la recherche de Réquichot, dans une profusion de moyens techniques utilisés sur à peine une décennie (raclette, pelle, piston, toiles plissées, cablages, boîtes, collages…).

À la différence de Klein ou de Staël, Réquichot n’a rien qui l’identifie à un style. Pas de marque « Réquichot », pas d’école, pas de trame dans sa création, pas de point d’accroche au langage.

Abandonnant le spectateur à des titres indéchiffrables (L’embryon débonnaire, Ramages étoilés, Les mamelles du labyrinthe…) son œuvre n’a donc pas vraiment été approchée, ni commentée. Mais ce silence laisse pleine mesure aux seuls écrits valables : ceux de l’artiste lui-même, dans lesquels apparaît en profondeur la continuité de toutes ces expériences artistiques.

L’écriture

L’art contemporain se commente, beaucoup, trop, ensevelissant les œuvres sous des mots et des représentations qui ne leur appartiennent pas.

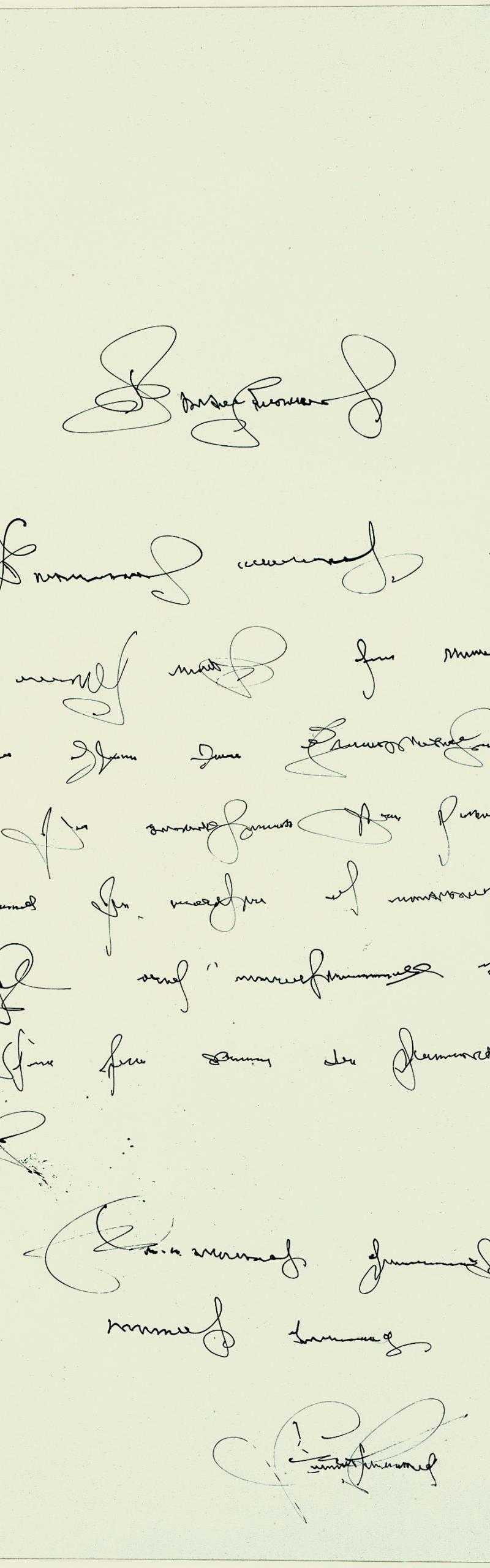

J’aimerais préciser la seule partie manquante de l’exposition, tant celle-ci est essentielle dans son œuvre : l’écriture de Réquichot. On pourra être surpris par ce relatif silence quand on découvre que le peintre était également un écrivain très doué qui a laissé des traces remarquables de son travail à travers sa correspondance, ses poèmes et son journal où apparaît son alter ego littéraire : Faustus.

« Fixer mes observations et trouvailles fait que je vais alternativement de mes pinceaux à mon stylo : Faustus est avec la peinture en grande intimité, collaboration même ; ils font entre eux des échanges qui leur semblent fructueux, ils s’éclairent l’un l’autre, se comprennent un peu et s’aident à se comprendre chacun lui-même »

L’art contemporain se commente, beaucoup, trop, ensevelissant les œuvres sous des mots et des représentations qui ne leur appartiennent pas. Aujourd’hui, nombreux sont les artistes devenus eux-mêmes acteurs de cette parole, investissant ce jeu du discours, regardant sur le mode « extérieur » leur propre création, la ramenant aux exigences politiques, biographiques, techniques, socio-historiques dont elle dépend apparemment, à tel point que l’on se demande parfois si tout l’acte créatif n’est pas entrepris dans la finalité obligatoire du commentaire.

Mais ce langage s’empêtre dans la rigueur du discours, qui oblige à réussir, clarifier, définir, nommer (c’est ce qu’on appelle la communication), et on oublie à quel point toute expression artistique est quant à elle un art du ratage, pour un peintre l’expression consistant même à savoir manier les ratés.

« Les soi-disant taches de mes peintures, je n’essaie pas tant qu’elles tombent à la bonne place ; j’attends plutôt qu’elles tombent à la mauvaise. »

J’aime voir l’écriture de Réquichot comme une poursuite délibérée d’un ratage en cours à travers sa peinture, ratage qui désigne une recherche n’admettant aucune stabilisation, et usant de tous les moyens offerts. Il n’est plus vraiment question de mots ni de traits ni de couleurs dans ce qui doit « donner à voir la phrase intérieure, la phrase sans mots, corde qui indéfiniment se déroule sinueuse » selon l’expression de Michaux. Écriture et peinture, utilisées en dehors de leur fonction usuelle, se tiennent pour Réquichot dans une intimité totale, au-delà du sens, telle qu’il n’est pas possible de les dissocier – une richesse offerte au spectateur s’il veut voir et lire l’œuvre dans un même souffle.

© ADGAP, Paris Crédit photographique : Philippe Migeat – Centre Pompidou, MNAM-CCI

Poussée à ses extrêmes développements, la prose de Réquichot intégra dans les dernières années de sa vie la partie graphique de son œuvre : ce sont ses Écritures illisibles, où l’écriture elle-même devient indéchiffrable, purement picturale, et dont certaines de ces lettres ont été écrites quelques jours avant sa mort, comme un indice de l’impossible recherche menée.

« Instants psychiques »

Roland Barthes, qui a consacré un long texte à Réquichot, Réquichot et son corps, identifie le lieu dans lequel joue dramatiquement le peintre : une impasse peut-on dire, où « il s’agit moins d’obtenir un résultat que de modifier un problème, c’est-à-dire un sujet : le désempoisser de la finalité dans laquelle il enferme son départ. » Problème jeté devant tout l’art figuratif, mais également devant toute tentative de stabilisation d’un sens final.

Réquichot n’a pas l’obsession de la fin, mais l’a en revanche pour le commencement, l’origine et la trace, l’élan qui ne peut être suivi si nous nous tournons vers un but.

Au commencement était l’oubli

Ainsi était le commencement,

Le commencement était la fin,

L’alpha était dans l’omega

Que nous montre cette succession de toiles, de dessins, d’essais dont le peintre ne gardait finalement qu’une faible partie ? Que l’acte créatif est la conséquence toute physique d’un moment déjà passé, fuyant mais qui va se répéter, impliquant un état de veille constante, comme si la toile n’était pas le point final de la représentation mais plutôt une progression de l’instant qui disparaîtra et reviendra à nouveau, sous d’autres formes encore.

« Je cherche ce qui me manque, et pourquoi les choses se parent et se déparent subitement. Je cherche ce que j’ai oublié dans un champ ou sur une route, et je trouve qu’il me manque non un galet ni un arbre, mais la circonstance de leur vision. Le rythme de la marche, la distraction surprise dans sa trouvaille, la tournure de la pensée, l’état, l’instant. »

Réquichot prend la toile comme un espace mouvant, réalisé entre deux états d’oubli – « de l’oubli à l’oubli » pour reprendre une formule tirée de sa poésie –, comme s’il n’y avait dans sa recherche qu’un acte de la traversée, de la trace, qui ne peut se résigner au temps fixe du support.

« Considérer la surface à peindre (on imagine également celle à dessiner) comme une plaque sensible aux variations des tensions mentales, plaque sensible où ces tensions se fixent à l’instant de leur passage, qui présentent lorsqu’elles sont remplies, un graphique d’enchaînement d’instants psychiques. »

Spirales

À partir de 1956 et jusqu’à la fin de sa vie, Réquichot travaille, nourri de ses autres projets en cours, sur un motif dessiné qui alimentera également sa peinture : la spirale.

Motif essentiel dans l’oeuvre de Réquichot, la spirale prend la suite des traces graphiques proches de l’action painting, sur une voie cette fois plus personnelle et qui en amplifie ses possibilités bien au-delà. On connaît le cercle, la ligne, les formes rectilignes du minimalisme qui ont prospéré dans les années 1960 ; à quoi renvoie quant à elle la spirale ? À un accroissement progressif, souverain, irrépressible et redoutablement lent, propre au règne naturel (les dessins sur carton sont ainsi des coupes de la nature). Mais la spirale évoque également le plus pur instant catastrophique, le moment de décompensation, de libération de tous les moyens concentrés et jusque-là maîtrisés. Ainsi ce sont deux perspectives du temps opposées (le temps court et le temps long) qui se conjuguent dans la spirale. Et cette contradiction est à l’œuvre dans tout corps, dans toute matière cachée sous l’usage des mots. C’est un tout autre rapport au temps qu’implique ce motif, révélant une formidable carte métaphorique de l’origine, dont Réquichot ne fait que suivre la trace, la dissipation continue et son présent en permanence renouvelé.

Comme ses poèmes lettristes, phonétiques – où les mots sont en permanence rejoués et sur lesquels la prose rebondit pour en renouveler le sens –, Réquichot utilise dans la spirale le rebond où le motif avance d’indécisions en indécisions, observe son règne désorganisé et impérieux. La matière est désacralisée, elle est poussée vers son développement tout en gardant la trace immédiate d’où elle vient (à la différence du cercle). La « dérive » (mot admirable de Réquichot) de la spirale entraîne le motif dans son élan, infini.

Tirelire aurait pu dire jongler

Souvent aurait pu dire gâteau

Mastic aurait pu dire dodu

Leur aurait pu dire gorge

Houlette aurait pu dire oreille

Dardanelle aurait pu dire sein ou concierge Marcassin aurait pu dire intrigant

Tirelire aurait pu ne pas dire jongler

Lésouvan Tirlirai

Les bruits changent ce qu’ils disent

Ils ne disent pas toujours quelque chose

Quelquefois ils disent quelque chose mais on ne sait pas quoi

Reliquaires

© ADAGP, Paris Crédit photographique : Audrey Laurans – Centre Pompidou, MNAM-CCI /Dist. RMN-GP

« La création est le monologue de celui qui entend le son de sa voix de par l’intérieur de son corps »

Le plus haut degré d’originalité de Réquichot est sans doute à trouver du côté des reliquaires, dont l’exposition réserve une place de choix avec cinq de ces objets mystérieux exposés. Ces boîtes, parfois vitrées parfois ouvertes, toujours inapprochables, où un délire de peinture recouvre des objets hétéroclites, chaussures ou carcasses d’animaux, violemment compactés. L’armoire de Barbe Bleue, reprenant la technique des toiles roulées que l’artiste utilisera la même année pour son Iris Bizarre, est un chef-d’œuvre de mystères, d’effroi, de silence, d’ironie.

Lieux en partie vides, encombrés et vacants, lieux sacrés, les reliquaires de Réquichot interdisent à la main de toucher, mais leur matérialité est évidente : elles sont la radioscopie d’une image. Contrepoint à l’ensemble du reste de son œuvre, les reliquaires embarquent Réquichot dans un temps long de production. De ces « tombes profanées » comme les appelle Barthes, on se demande qui a souhaité les ouvrir, et le malaise tient justement en ce qu’elles sont faites comme si elles devaient rester fermées, interdites. Et l’on se prend à imaginer que le couvercle opaque qui les enfermeraient ne serait autre chose qu’une toile bien composée.

Collages

À partir de 1957, avec ses Papiers choisis, Réquichot donne une totale liberté aux collages qui envahissent progressivement toute la toile.

Réquichot prenait les ciseaux, découpait des illustrations de magazines trouvés au hasard « en raison de leur aptitude particulière à l’équivoque ». Le collage est une technique éprouvée très tôt dans l’œuvre du peintre, qui n’hésitait pas à réutiliser également des morceaux d’anciennes toiles pour les coller sur des nouvelles.

À partir de 1957, avec ses Papiers choisis, Réquichot donne une totale liberté aux collages qui envahissent progressivement toute la toile, où la peinture n’apparaît plus qu’en rehauts discrets fondus dans un univers brouillé. Et c’est du côté des illustrations de nourriture que Réquichot va trouver sa grande source d’inspiration. Dans La Cocarde. Le déchet des continents (où j’ai longtemps pris le museau du chien pour une autruche), ou encore Le Palais de torchons, sont agrégés des fragments de nourriture avec des parties de corps animaux. Dérangeant…

© ADAGP, Paris Crédit photographique : Centre Pompidou, MNAM-CCI/Service de la documentation photographique du MNAM

Avez-vous déjà vu les aspics ? Ces mets merdiques, compacts et tout en gelée, qui ont fait fureur dans les foyers petit-bourgeois américains puis européens au cours des années 1950-1960 ? Là où la peinture commence à exploser, la nourriture se rassemble, prend les formes les plus grossièrement sculpturales. La « bouffe » vit là son époque la plus concentrationnaire à elle et, tentant de se recomposer dans une forme figée, atteint l’inhumanité totale. Le travail de Réquichot est si exactement contraire qu’on peut déceler dans sa recherche la volonté de s’attaquer directement à cette horreur, à travers cette simple question : où est la matière dans ce bordel ?

Les peintres hollandais excellaient dans les natures mortes. Ces réalisations portaient dans leur temps la peinture vers une narration, à travers un système de symboles réglés et associés à ce motif connu. Le drame de l’expression, propre à l’art après la Seconde Guerre mondiale, est aussi celui de l’empire des images publicitaires, de leur temps fixe dans lequel les fruits ne peuvent pas pourrir : ils sont conservés dans leur emballage, figés dans l’éternité. Loin de faire une simple condamnation de la consommation, Réquichot profite de sa liberté et de l’absence de règles formelles (il est l’inventeur de son propre art de la nature morte), pour rejeter avec ironie tout ce qui est compact, finalisé, définitif. Au silence de la matière figée répond celui de son morcellement total. Pas de sens, pas d’explications, Réquichot navigue à vue dans un renouvellement permanent des formes, de ses deux mains et peut-être plus violemment que tout autre artiste de sa génération, détournant sans relâche les outils du peintre et toute représentation acquise. Une traversée de l’inconnu périlleuse.

- Bernard Réquichot « Je n’ai jamais commencé à peindre », Exposition du 3 avril au 2 septembre 2024, Centre Pompidou.