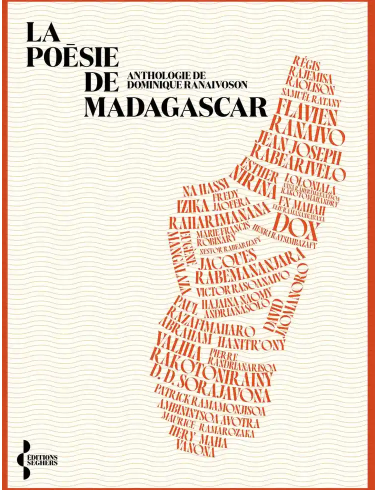

Dominique Ranaivoson réunit dans cette anthologie de poésie malgache francophone une trentaine d’auteurs sur quatre générations. Autant d’approches différentes de la poésie et du français, dans un pays marqué par soixante-deux ans de colonisation.

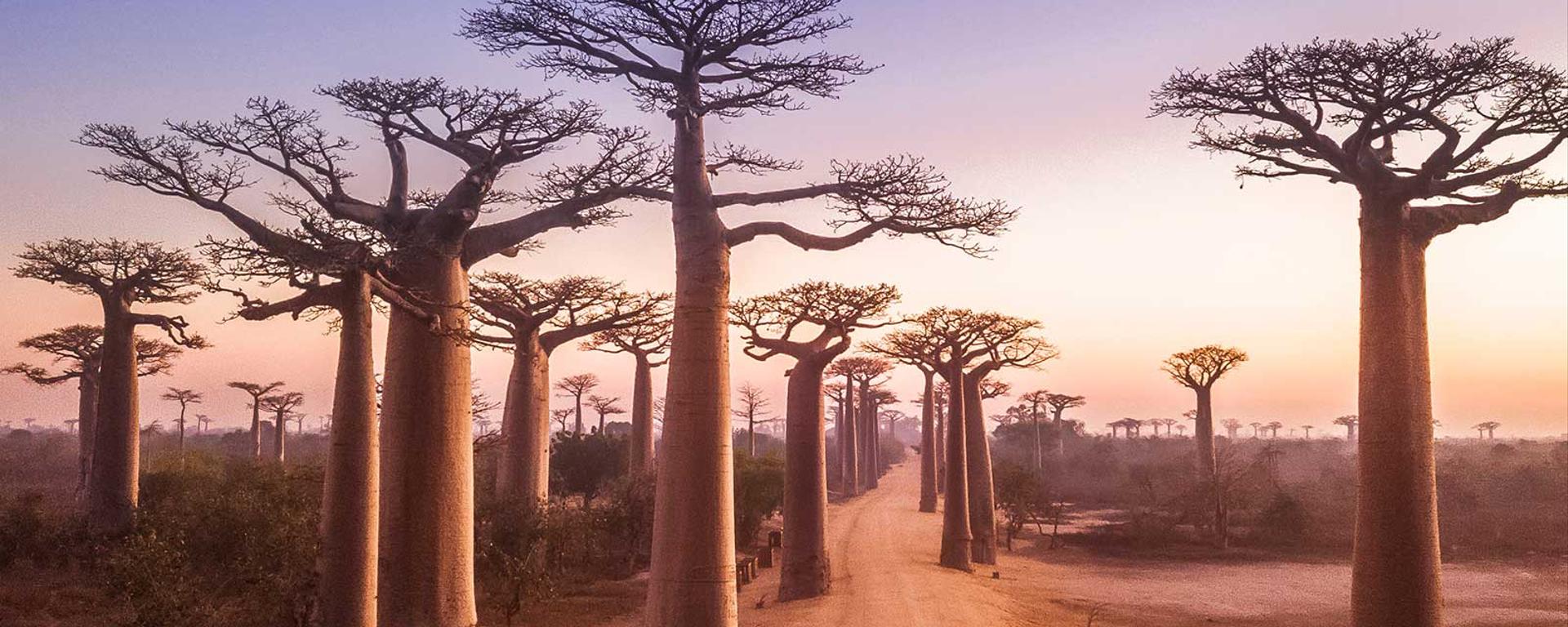

On ouvre ce livre comme on aimerait préparer un voyage à Madagascar, en découvrant des auteurs écrivant en français par-delà les océans. On imagine l’île lointaine et ses clichés, la forêt tropicale, les animaux endémiques… Pourtant, avant même d’entrer en poésie, l’ouvrage de Dominique Ranaivoson est un rappel historique et une interrogation.

On se souvient d’abord que Madagascar a été une colonie française de 1896 à 1946, puis un territoire d’outre-mer jusqu’en 1958, périodes accompagnées d’injustices et de violences, comme ce fut le cas pour la répression sanglante de l’insurrection de 1947. Lors de l’indépendance de 1960, le français est pourtant établi deuxième langue officielle, et soixante-cinq ans plus tard Madagascar compte encore 20% de locuteurs francophones. Pourquoi, et comment écrire en français dans ce contexte ?

Cette question transparaît tout au long de l’ouvrage de Dominique Ranaivoson, qui nous aide à appréhender la réalité complexe d’un rapport à la langue française, à la fois de manière didactique grâce aux notices explicatives courtes et toujours pertinentes, et de manière sensible par la lecture des poètes.

Un exotisme renversé

On remonte ainsi aux premiers auteurs malgaches écrivant en français, au début du XXe siècle, et l’on découvre une poésie imprégnée de culture européenne, à la fois dans sa forme et dans ses thèmes. Il y a des alexandrins (ceux de Jean-Joseph Rabearivelo par exemple), des références faites par Marie-Francis Robinary à la musique de Franz Liszt, à Racine, à la mythologie grecque… Le lecteur a presque l’impression d’un d’exotisme renversé, où la forêt et les oiseaux tropicaux formeraient un quotidien ne méritant que peu d’attention, alors que l’Europe deviendrait le lointain fantasmé et idéalisé. L’intérêt de ces textes est peut-être justement à chercher dans ce retournement de point de vue, qui met en évidence une certaine forme de naïveté inhérente à tout exotisme. Au sortir de la deuxième guerre mondiale, Marie-Francis Robinary écrit ainsi : « Ah ! que nous sommes loin de la terre de France / De qui toute âme droite affirme en conscience / Que son passé fut fait de foi, de libertés / De toutes les ferveurs – pour nous des nouveautés ! »

“Cette anthologie offre un panorama des différents rapports au français : langue minoritaire sur l’île, elle est celle du colon, parfois celle d’une culture idéalisée, celle de l’oppresseur ou celle de l’exil.”

Métissage poétique

...