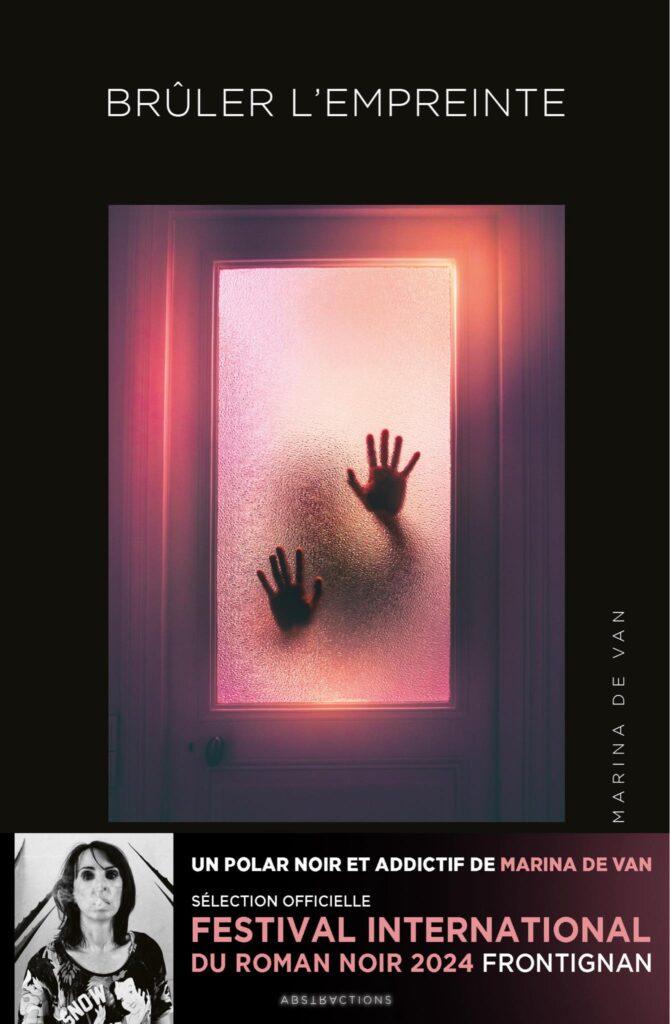

La réalisatrice, actrice, scénariste et auteur Marina de Van est une survivante. Drogues, alcool, opiacés ont, pendant des années, été son quotidien, qu’elle a décrit par exemple dans Stéréoscopie. Mais si les substances lui ont dicté sa conduite, mise à terre et volé une partie de sa vie, Marina de Van ne s’est pour autant pas avouée vaincue et a pu, �à force de volonté, s’en sortir définitivement. Après quelques romans et des récits autobiographiques sans concession, elle a choisi de mettre en scène d’autres survivantes comme elle, et pour la première fois dans un polar, Brûler l’empreinte, publié aux éditions Abstractions. Myriam, une scénariste de films d’horreur en perte de repères et cocaïnomane, reçoit une vidéo qui montre sa sœur Lucie, enchaînée dans une pièce, frappée par un homme masqué et forcée à sniffer de la cocaïne. Rachel, officiant à la PJ de Paris et elle-même alcoolique, est chargée de l’enquête. Les deux femmes devront alors faire face à la part la plus sombre d’elles-mêmes.

On retrouve dans cet ouvrage à l’écriture nerveuse des thèmes familiers chez Marina de Van : la dépendance (notamment affective), la famille dysfonctionnelle, l’horreur du quotidien, l’ambiguïté du milieu médical ou bien encore la dualité (double jeu ou double vie).

Roman sombre, réaliste, dur et tranchant comme une lame, qui ne cède jamais à la facilité, Brûler l’empreinte porte aussi un message d’espoir : la drogue n’est pas, n’est jamais une fatalité.

Guillaume Narguet : Brûler l’empreinte est votre premier polar. Qu’est-ce qui vous a poussée à vous lancer dans ce genre littéraire et à adopter ses codes spécifiques (un crime, un coupable, une victime, une enquête, un mobile, du suspense…). Etiez-vous attirée par ce que le polar peut apporter en termes d’ambiance sombre, voire poisseuse ?

Marina de Van : J’ai toujours aimé lire des polars (américains, scandinaves…), ça correspond bien à mon goût pour les choses un peu sombres, glauques ou trash. J’avais envie de créer un monde spécifique à ce genre littéraire, ce qui me permettait en plus de restituer une ambiance très dense. Ce qui me plaît aussi dans le polar, c’est qu’on a l’opportunité de créer une galerie de personnages hauts en couleur, qui apparaissent parfois sur un temps très court (le temps d’un interrogatoire par exemple), et qui sont très différents. Mais je ne me sentais pas capable au départ d’en écrire un, de mettre en œuvre une enquête, de faire vivre des flics… J’ai alors envoyé une lettre à Franck Thilliez, avec mon dernier livre (qui était à l’époque Betty, la nuit) en lui demandant des conseils. Il ne m’a jamais répondu, donc je me suis lancée toute seule avec l’aide d’un copain commandant de police qui m’a renseignée sur le fonctionnement et le déroulé des enquêtes criminelles. Je lui ai fait relire le premier jet, il ne m’a formulé aucune critique, à part sur l’âge de son avatar dans le roman (je lui ai donné 56 ans au lieu de 53…). C’est une écriture très ludique qui m’a beaucoup amusée ; il faut en effet déterminer à chaque instant ce que le lecteur est en train de penser et ce à quoi il croit pour pouvoir le tromper. Il s’agit d’un jeu de manipulation d’un bout à l’autre. Contrairement à mes autres livres que j’ai rédigés au fil de la plume, j’ai, dans ce cas-ci, élaboré des plans de douze à quinze pages que j’accrochais sur les murs et qui formaient toute une structure arborescente. J’y ai consacré beaucoup de temps et j’ai travaillé très sérieusement dessus.

GN :Si l’on reste dans l’évocation de l’ambiance, on peut penser, en lisant votre livre, à Substance mort de Philip K. Dick ou aux films le Silence des agneaux et Seven, était-ce des références que vous aviez à l’esprit ?

MDV : Pas vraiment, même si j’apprécie beaucoup le Silence des agneaux. J’ai surtout pris des bouts de moi-même pour construire ces trois personnages féminins, Lucie, une ancienne toxicomane qui a réussi professionnellement et qui se fait enlever par un tueur en série, sa sœur Myriam, qui sombre dans les additions (médicaments, drogues…) et la capitaine de police Rachel, qui noie son mal-être dans l’alcool.

GN : L’intrigue suit les parcours parallèles mais qui se croisent aussi de Myriam et Rachel, qui enquête sur l’affaire de l’enlèvement. Toutes deux ont pour points communs d’avoir subi des traumatismes, d’être dépendantes et donc vulnérables. Malgré tout, elles sont animées d’une même volonté : celle de s’en sortir. Vous aviez à cœur de montrer que sous le masque fragile se cachent des femmes fortes et qui surmontent les difficultés.

MDV : Vous m’avez devinée telle que je suis ! Pour ma part, tout ça me paraît naturel ; je me fie, dans mon écriture, à mon expérience, mes ressentis, mes pensées… et je les prête à mes personnages. C’est la raison pour laquelle la plupart de mes livres ne sont même pas des fictions mais sont directement autobiographiques, comme Stéréoscopie. La matrice étant moi-même et la résilience faisant partie de mon caractère, on retrouve ce trait dans mes personnages. Je ne saurais pas décrire un drogué qui n’est pas capable de s’arrêter, par exemple. Mes héroïnes ont une force de vie plus affirmée et dans ce sens, le livre n’est pas si sombre qu’on pourrait le croire, on pourrait faire bien pire.

GN : Il y a, dans le suicide à petit feu par les substances de Myriam et Rachel et dans la mortification de leur corps, une volonté de fuir la réalité et de se réfugier dans l’artificiel. L’élément organique devient omniprésent : l’odeur, les fluides… Pourquoi avoir choisi de mettre cela en évidence ?

MDV : Parce que j’ai une « vie corporelle » intense, sans vouloir paraître ridicule. De nature sportive, je suis très attentive à ce que je ressens corporellement et j’ai toujours conscience de l’état de mon corps. C’est autant une source de plaisir que de douleur. Je prête attention à tous mes sens, surtout l’odorat. Dans ma salle de bain, je possède une soixantaine de parfums… Je suis fana d’odeurs !

GN : Dans ces addictions se trouve aussi une régression. Pour Rachel, la boisson est une « maman alcool ».

MDV : Il y a peut-être cet aspect régressif, en effet. L’alcool fait passer la douleur qui s’endort, c’est enveloppant, presque maternel. En tout cas, c’est toujours ce qu’on croit au début. Ensuite, ça devient vite un cauchemar. Je parlais récemment à un ancien addict, qui me disait qu’entre choisir de revenir en arrière et mourir, il choisirait la mort. C’est pareil pour moi : la mort est préférable à un retour aux drogues et à l’alcool. Maman alcool est une illusion qui devient très vite une mauvaise mère.

GN : Au contraire, des personnages qui ont réussi socialement, qui semblent avoir vaincu leurs addictions et être sortis de l’enfer sont aussi ceux qui finiront par en mourir. Est-ce pour montrer que la drogue est toujours présente, insidieuse ?

MDV : Non, cela fait surtout partie des motivations du meurtrier, de sa psychologie. Si ces filles n’avaient pas croisé son chemin, elles se seraient débarrassées de leur dépendance et vivraient leur vie joyeusement. Être rattrapé par la drogue n’est pas une fatalité. Il paraît que de nombreux addicts ne s’en sortent pas. J’ai du mal à le concevoir, moi-même étant guérie. Ça demande du temps et des efforts, c’est ce que je décris dans Stéréoscopie, mais je ne comprends pas ce qui peut maintenir les victimes dans une situation de souffrance. C’est aussi une question de bon sens. Mon grand-père est mort d’une overdose de morphine à quarante-deux ans. Quand j’ai atteint le même âge, j’étais moi-même toxico. Je me suis alors dit que je répétais le même schéma et que j’allais moi aussi mourir cette année-là. C’était comme un déclic et très peu de temps après, ma dépendance a pris fin définitivement. Pour moi, il n’y a aucun retour en arrière possible et je ne crois pas que la drogue reste tapie dans l’ombre. En revanche, je pense être atteinte de troubles du stress post-traumatique : j’ai des flashs extrêmement désagréables de drogue et d’alcool, avec des émotions épouvantables semblables à ce qu’on ressent en descente, ce n’est pas du tout euphorique. Et je suis hantée par ces années gâchées pendant lesquelles j’aurais pu fonder un foyer ; quand j’en suis sortie, c’était trop tard. Ça m’a volé des années de vie et maintenant s’est installé ce stress que je ne peux pas soigner. Dans ce sens seulement, la drogue reste présente. C’est une telle cassure et elle se paye tellement cher (socialement, professionnellement, physiquement, psychiquement…) que maintenant mon cerveau est bousillé et je dois prendre des médicaments car il déconne complètement, je l’ai trop matraqué. Il me reste donc des séquelles et des cicatrices. Mais la drogue n’est plus là comme une option ou une menace, c’est inenvisageable de resombrer.

GN : On retrouve des éléments autobiographiques. Ainsi, Myriam, qui est scénariste de films d’horreur, pense se reconvertir dans l’écriture de livres, « des polars plus cérébraux, plus sociologiques ». Vous la décrivez aussi se nourrissant de céréales avec du lait et du sucre, « un plat régressif » qui a pourtant été une méthode pour vous sevrer. Toutes les deux sont accompagnées par des thérapeutes, comme vous l’avez été. Dans quelle mesure avez-vous puisé dans votre expérience personnelle pour alimenter votre inspiration ?

MDV : J’y ai mis de nombreux épisodes de mon quotidien d’addict. Je me suis en effet enfermée chez moi à manger des céréales devant Hollywood Stories, comme Myriam dans le roman. A cette époque, j’avais trente ans, j’étais complètement déchaînée. Par exemple, une nuit, j’ai pris cinq grammes de cocaïne en cinq lignes et en une fois. Je suis montée réveiller les amis qui m’hébergeaient pour leur demander d’appeler les pompiers. On m’a emmenée à l’hôpital Saint-Antoine, j’étais déjà partie dans la stratosphère. Et là-bas, on a attendu cinq heures sans qu’on s’occupe de moi. Le personnel hospitalier s’est dit que c’était bien fait pour moi, que je n’avais qu’à pas prendre de drogues. Une fois de retour, ma famille et mes amis sont arrivés et m’ont obligée à aller prendre un thé à l’extérieur. Dans la voiture, j’étais en bad et je les ai insultés. Puis on est allés dans un appartement où l’on m’a fait du thé et les pompiers ont débarqué pour me conduire à l’Hôtel-Dieu, mes amis restant dans la salle d’attente. Après deux ou trois heures assise sur le lit de ma chambre, en mode guerre, à attendre que le médecin psychiatre décide de m’hospitaliser ou non pour me protéger de moi-même, j’ai pu repartir. En passant dans la salle d’attente, j’ai fait un doigt d’honneur à ma famille et mes amis, qui étaient pourtant très bien intentionnés et voulaient m’aider, mais à l’époque, je voyais cela comme une agression. Je me suis dit : « ils vont bien voir ce que je suis capable de faire » et à partir de là, je me suis enfermée chez moi pendant trois ou quatre semaines, je n’ai plus pris de drogues et je passais mon temps à dormir et à regarder cette émission glauque sur des starlettes assassinées. Mon problème d’addiction s’est réglé… même s’il a réapparu plus tard.

GN : Peut-on dire que Brûler l’empreinte est le pendant romanesque de Stéréoscopie ? On retrouve par exemple dans votre roman et dans votre autobiographie le même duo de médecins qui vous suivent.

MDV : Oui, c’est complémentaire. Quand j’étais au FIRN (le festival international du roman noir) à la fin du mois de mai, une femme m’a demandé ce que je pouvais lui conseiller d’acheter pour son fils toxicomane qui n’arrive pas à s’arrêter. Je lui ai recommandé de se procurer Stéréoscopie, un livre qui évoque les options qui se présentent à soi quand on est sous l’emprise de drogues et qui montre comment on peut se battre, et Brûler l’empreinte, qui expose des passages plus théoriques sur les différentes approches auxquelles on peut se raccrocher. Je lui ai confié également mon numéro de téléphone car il peut éprouver le besoin de parler à quelqu’un qui s’en est sorti et qui peut témoigner que sans drogues, on se sent infiniment mieux. Ce jeune homme croit qu’il s’amuse mais ce n’est pas du tout le cas et il s’en rendra compte une fois cette mauvaise passe derrière lui. Il verra qu’il y a une vie après la drogue.

GN : La question du regard qu’on pose sur soi-même, sa vie, le regard de l’autre (par exemple, le tueur filme ses victimes) est aussi importante. L’apparence des héroïnes, qui portent sur elles les stigmates physiques de leur addiction, joue un rôle non négligeable dans leur prise de conscience. C’est par le regard d’autrui qu’elles se rendent compte qu��’elles sont en sursis. Stéréoscopie commence justement par le regard qu’on porte sur vous au festival de Cannes alors que vous êtes sous drogues.

MDV : Si c’est le cas, je n’en ai pas conscience. Pour moi, le regard des autres n’a jamais vraiment été très déterminant. A Cannes, ce qui a été déterminant, c’est l’accueil désastreux de la critique sur mon film Ne te retourne pas. Mais le regard d’autrui n’a pas d’incidences. Par exemple, mon éditeur m’a appelée hier pour me demander comment je me sentais par rapport à notre interview. Je n’ai pas compris sa question sur le moment, il pensait que j’aurais le trac. Mais ça fait vingt-cinq ans que je donne des interviews, j’ai l’habitude. Cela étant dit, ce n’est jamais agréable d’avoir l’air d’une épave et de refléter cette image auprès des gens. J’ai eu un choc quand j’ai vu sur Internet des photos de moi au festival de Tribeca en 2013, on aurait dit Marilyn Manson qui aurait pesé trente kilos. J’étais maigrissime, l’air hagard, les traits tirés malgré le maquillage. On aurait dit un monstre, alors qu’à d’autres moments, j’étais tout à fait bien physiquement et détendue. Mais ces photos ont été prises à un moment difficile pour moi : je venais de perdre mon père et j’avais fait une rechute assez sérieuse. Dans ces cas-là, le regard des autres peut jouer un rôle dans la prise de conscience car vous n’avez pas envie de ressembler à une loque devant qui que ce soit, ce n’est jamais agréable.

Pour moi, le regard des autres n’a jamais vraiment été très déterminant.

GN : Il y a dans la drogue une recherche perpétuelle du plaisir, qui ne peut être qu’artificiel et éphémère et plus on le recherche, plus on s’enfonce dans la dépendance et donc le malheur et le manque. Est-ce symptomatique, selon vous, de notre époque où l’on vit de plus en plus seul, où l’ennui s’installe car on ne peut plus combler le vide de l’existence ?

MDV : Ce n’est pas si moderne, car Pascal disait déjà : « Tout le malheur des hommes vient d’une seule chose, qui est de ne savoir pas demeurer en repos, dans une chambre. » L’ennui et la quête de sens, c’est vieux comme le monde, ce n’est pas propre à la société d’aujourd’hui. L’accès aux drogues est peut-être plus simple de nos jours mais on peut en douter. Je ne vois rien de strictement spécifique à notre époque qui pourrait entraîner une recrudescence des addictions. Ou alors celles qui sont liées aux écrans, à l’anorexie, la boulimie, qui font partie maintenant des addictions alors que je ne les aurais pas automatiquement décrites comme telles. Mais je ne peux pas porter un regard historique ou politique dessus.

GN : Plaisir et souffrance sont liés, dans un contexte de vide de l’existence. Cela se matérialise par la prise de drogues mais aussi par le sexe, notamment le sadomasochisme auquel s’adonne Lucie qui cherche dans cette pratique un dérivatif à son mal-être. Le sexe, dans votre roman, et quand il est pratiqué, est toujours inabouti, interrompu ou violent. Une autre marque de l’impossibilité de communication entre les gens ?

MDV : On ne parle jamais, dans les romans, des relations sexuelles qui tournent mal ou qui ne vont pas au bout (à cause des pannes sexuelles ou autres), alors que ça fait partie de la vie. Donc j’en ai décrit quelques-unes. Dans les romans, c’est toujours présenté comme quelque chose de merveilleux (« ils s’abandonnent dans les bras l’un de l’autre et connaissent l’extase »), quand ce n’est pas tout simplement passé sous silence alors que, concrètement, ça ne fonctionne pas, bien souvent. Il y a des problèmes pratiques auxquels on ne pense pas. Je me suis donc dit qu’elles auraient des sexualités pas très évidentes, cela me paraissait plus intéressant.

GN : Le sexe et la mort pourraient être liés. Il y a par exemple une attirance charnelle entre Rachel et son collègue José, qui ont en commun le caractère violent du quotidien de leur métier, ce qui les rapproche. « Dissimuler la brutalité de mon travail me pèse […] J’ai envie de partager ce que je vois. » Il y a un désir réciproque au sein d’un environnement de mort. Les deux se stimulent, selon vous ?

MDV : Je ne crois pas que sexe et mort soient liés. Je pense seulement que dans l’intimité, il est difficile de cacher ce qu’on fait et j’imagine ce personnage de flic qui ne veut pas rapporter à la maison tout ce qu’il a vu de glauque et de noir dans la journée, il sent qu’il y a un fossé entre sa femme et lui. On me dit souvent que je parle trop facilement de tout mais il est difficile pour moi, quand je rencontre quelqu’un, de cacher ma vie et mon passé. Ce n’est pas que je ressente l’obligation d’en parler mais tôt ou tard, cela fera surface. Ce n’est pas l’horreur qui stimule le sexe mais l’intimité, c’est-à-dire la possibilité d’exprimer ses émotions, ses pensées, sans devoir jouer un rôle de façade pour ne pas pourrir l’ambiance familiale. Je comprends la démarche de cacher ce qui peut être traumatisant afin de construire un couple positif mais cela les distancie aussi. C’est ce qui explique pourquoi José éprouve une attirance pour sa ou ses collègues, avec qui il n’a pas besoin de cacher quoi que ce soit. Mentir et jouer un rôle représentent un grand inconfort.

GN : Il y a également une impossibilité de l’amour. Sans révéler l’intrigue, seul le tueur ressent de l’amour, même perverti. Les autres personnages n’en éprouvent pas, ni amour de couple ni amour familial. « J’aime ma femme, enfin je crois », dit José.

MDV : Maintenant que vous le dites, en effet, vous avez raison. L’amour n’a jamais été mon fort. Je dois avouer que je n’y ai même pas pensé pour la rédaction du roman. Je suis assez allergique aux histoires d’amour dans les livres et les films. Par exemple, je voulais voir au cinéma Back to Black sur Amy Winehouse, car je me suis toujours sentie proche de cette chanteuse, mais quand j’ai appris que la trame se concentrerait sur une histoire d’amour, ça m’a découragée et je n’y suis pas allée. Comédies romantiques, romances, films sociaux sont rédhibitoires pour moi.

Je suis assez allergique aux histoires d’amour dans les livres et les films

GN : Est présent également le thème de la famille dysfonctionnelle (abusive, inexistante ou qui se délite), qui est récurent chez vous, tant dans vos films (Dark Touch ou le court-métrage Bien sous tous rapports) que dans vos livres, par exemple Rose minuit. L’environnement familial nocif est-il un élément, selon vous, primordial pour comprendre le déséquilibre d’une personne ?

MDV : C’est capital. Tout se joue dans l’enfance, on est marqué d’une manière ou d’une autre, on s’enferme dans des schémas de répétition etc. L’enfance nous donne une grille de lecture du monde qu’il est difficile de quitter ensuite pour se libérer, ce que la plupart des gens essayent de faire, moi comprise. On tente de s’éloigner des blessures d’enfance. Je ne peux pas comprendre quelqu’un si je ne connais pas son enfance.

GN :« Rester vivante. Rester lucide, quand elle le peut. Ne pas oublier de respirer. Ne pas oublier de bouger. » Cette phrase pourrait s’appliquer à tous les personnages principaux du roman.

MDV : C’est une belle idée, on pourrait dire ça comme ça en effet.

GN :Il y a des références, peut-être involontaires, au cinéma : on a évoqué le Silence des agneaux ; Myriam reçoit des films de sa sœur torturée comme s’il s’agissait de snuff movies ; il y a aussi une écriture cinématographique : de courtes séquences avec les victimes du tueur, qui se place en arrière-plan et dont on ne sait rien, des flash-backs, une structure en parallélisme avec les parcours de Myriam et Rachel qui se croisent rarement, sauf au début et à la fin. Pensez-vous éventuellement en faire une adaptation au cinéma ?

MDV : Absolument pas. J’ai fait lire le roman à un producteur, qui m’a dit que c’était trop trash, trop noir. Le cinéma est devenu tellement aseptisé que même pour les films de genre, cela devient compliqué. Je n’ai pas réussi à le vendre et ça m’étonnerait que quelqu’un veuille l’adapter. Mais cela me ferait très plaisir si ça pouvait se faire un jour.

GN : Vous avez investi avec succès le monde du polar ; peut-on d’ores et déjà dire qu’il y aura des suites ? Ou en tout cas une poursuite dans ce genre littéraire ?

MDV : J’ai écrit un deuxième polar, que j’ai montré à des amis, qui l’ont apprécié, mais pas encore à mon éditeur. Logiquement, il devrait paraître en 2025. Mon éditeur et moi prévoyons une collaboration qui consiste en la publication de livres de littérature classique jusqu’en 2028 ; comme l’expérience du polar m’a plu, je lui ai proposé de sortir deux livres de moi par an jusqu’à cette échéance, un roman classique et un polar, qui n’intéressent pas les mêmes publics. Pour le troisième, j’ai déjà commencé à prendre des notes dans un cahier. En me relisant récemment, je n’ai pas reconnu mon intrigue, ce qui m’a surprise. Puis j’ai tourné la page et j’ai retrouvé ce que j’avais écrit. J’ai alors compris que j’avais déjà écrit une autre intrigue il y a longtemps, mais je l’avais tout simplement oubliée. Donc je me retrouve avec deux histoires d’avance, ce qui m’occupera jusqu’en 2027.

Enfin, j’ai une nouvelle dans un recueil sur le thème de l’étrange, intitulé Amorphine. A paraître chez Abstractions le 24 septembre 2024. Ma nouvelle, dont le titre est « Manger la mort », évoque, sur deux-trois pages, mes années d’automutilation et d’autophagie.

- Brûler l’empreinte, Marina de Van, éditions Abstractions, 2024.

- Crédit photo : © Emmanuel Barrouyer