Le Festival d’Avignon invite, pour la troisième fois, une production du Khashabi Theatre, un théâtre palestinien basé à Haïfa, en Israël. Après Milk (2021) et The Museum (2022), Yes Daddy de Bashar Murkus et Khulood Basel livre un huis clos radical qui met en scène un vieil homme sénile et un jeune homme, Amir, dont on ne sait trop s’il est son fils. A la fois cruel et touchant, le spectacle des deux Palestiniens dit la débâcle de générations meurtries et sans repères autant que la nécessité d’imaginer des récits nouveaux aux racines inédites et foncièrement indépendantes.

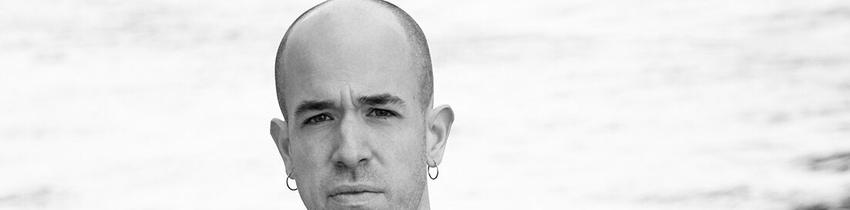

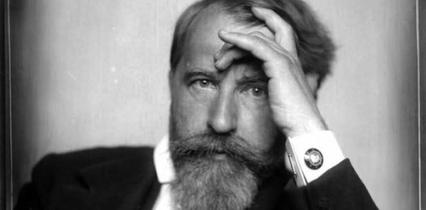

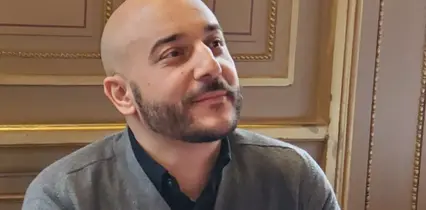

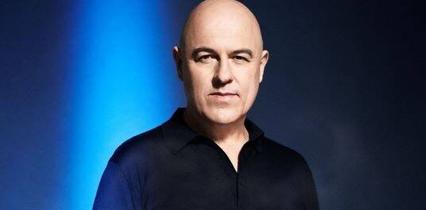

Au plateau, le comédien Anan Abu Jabir chauffe la salle ouvrant la représentation sur un ton léger et bon enfant. Mais il tient à donner au public une précision importante : il va incarner Amir dans la pièce. Ce nom a son importance, martèle-t-il. Puis le cadre est posé. Le public découvre au plateau un vieil homme, campé par le comédien Makram J. Khoury, célèbre pour avoir été, dès 1987, le premier Palestinien à recevoir le prix d’Israël. Grabataire et sénile, voûté et les gestes tremblants, le vieux est assis et épluche avec peine une orange. Derrière lui, des panneaux cloisonnent la scène en deux espaces. Tout à coup, Amir frappe à la porte. Le vieillard l’invite à entrer. Mais la porte est verrouillée ; il somme le vieux d’aller chercher la clef. Ce dernier dit l’avoir égarée. Le jeune homme perd patience : il crie à la moquerie, lui reproche de lui avoir demandé par téléphone de venir, exige la somme d’argent qu’on lui a promise. Le public est poussé à croire qu’Amir est un escort-boy venu adoucir la solitude du vieux. Ce dernier nie tout en bloc : il n’a pas de téléphone, il n’a appelé personne. D’ailleurs, il ne connaît aucun Amir. La tension monte et Amir enfonce la porte. Le face-à-face débute.

Flouter les lignes/creuser le malaise

Si l’ouverture semble donner un cadre, le thriller théâtral Yes Daddy instille rapidement un doute permanent auprès du spectateur, jouant sur la démence du vieillard qui finit même par s’oublier, après trente minutes passées couché par terre à deux pas d’un fauteuil roulant sur lequel il n’arrive plus à se hisser, baignant dans son urine. Amir se confond avec Samer, le fils du vieillard qui croit ou veut voir dans le jeune homme celui qui ne daigne plus honorer son père, ignore ses appels quotidiens, oublie de lui rendre visite. Mais Amir/Samer a des comptes à régler avec son père, à cause de ce qu’il lui a fait subir quand il était enfant. La violence monte, des deux côtés : le vieux vocifère ; le jeune homme lui en veut à mort, il finit recouvert de sang, le vieux reste immaculé.

La violence monte, des deux côtés : le vieux vocifère ; le jeune homme lui en veut à mort, il finit recouvert de sang, le vieux reste immaculé.

Car la dramaturgie très fine de Yes Daddy, qui joue sur le floutage et le sempiternel rejeu de ce qui encore l’instant précédent était posé comme vrai, s’allie à la grande exactitude de l’écriture des personnages, sublimée par un jeu d’une extrême justesse de la part des deux comédiens au plateau. Entre rage contenue et résignation filiale, entre égoïsme et suffisance excessive, entre abandon et révolte, les deux personnages disent le malaise d’être père comme celui d’être fils, l’incapacité systématique de ses deux rôles à répondre aux attentes formulées – consciemment ou inconsciemment – par l’autre. Yes Daddy dit le malaise de la société patriarcale mais plus globalement la nécessité à s’émanciper d’un système basé sur la domination et la dépendance.

Générations pourries

En mélangeant les identités et les genres, en bousculant la chronologie et la généalogie (le fils nourrit le père) et en inventant des filiations nouvelles, le spectacle Yes Daddy prend une dimension proprement politique, qui vient même résonner avec la situation palestinienne aujourd’hui, et joue sur sa double adresse possible. Comment ne pas voir dans le geste fébrile du fils qui recouvre avec un feutre rouge l’objectif de la caméra une manière de renvoyer aux images de massacres que l’on voit dans les médias ? Comment ne pas comprendre les inversions dans la chronologie comme la manière de donner à voir au plateau le désœuvrement qui peut être celui de la jeunesse palestinienne et la nécessité à laquelle elle fait face de devoir se penser en dehors de son territoire – qui n’existe plus comme tel – pour mieux s’y relier à nouveau, mieux s’y référer, mieux s’y ancrer ?

Autrefois basé au cœur de Haïfa, ils ont aujourd’hui perdu leur lieu du fait du contexte politique et sont aujourd’hui nomades.

Rappelons que Bashar Murkus et Khulood Basel ont fondé le Khashabi Theater en 2011 dans le but de développer un théâtre palestinien indépendant, refusant toute subvention de l’État. Autrefois basé au cœur de Haïfa, ils ont aujourd’hui perdu leur lieu du fait du contexte politique et sont aujourd’hui nomades. Contraints à la diaspora, la troupe du Khashabi Theater donne à entendre avec Yes Daddy et sa langue arabe l’urgence des jeunes générations de créateurs et d’artistes arabes en exil à refuser toute forme d’ingérence. Et l’on ne peut qu’acquiescer devant Yes Daddy.

Yes Daddy de Bashar Murkus et Khulood Basel

Avec : Anan Abu Jabir, Makram J. Khoury

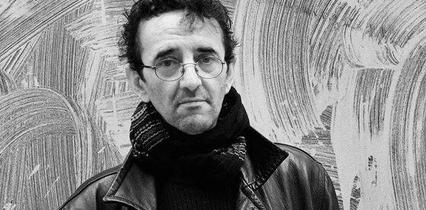

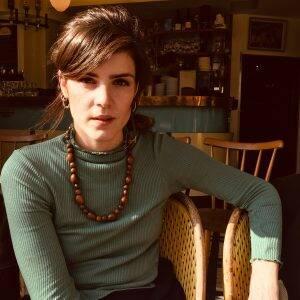

Texte et mise en scène : Bashar Murkus

Dramaturgie et production : Khulood Basel

Scénographie : Majdala Khoury

Lumière : Muaz Al Jubeh

Direction technique : Moody Kablawi

Machinerie : Basil Zahran

Assistanat à la mise en scène : Nancy Mkaabal

Production : Khashabi Theatre

Avec le soutien de A. M. Qattan Foundation, Afac Arab Fund for Art and Culture

Représentations en partenariat avec France Médias Monde

Diffusion internationale : MAG.I.C. / La Magnanerie