L’artiste néerlandais Joost Swarte a plusieurs cordes à son arc : auteur de bandes dessinées, illustrateur, graphiste, designer, architecte et même musicien, il traduit l’ensemble des facettes de ses multiples talents dans des dessins eux-mêmes multiformes : illustrations (il est à ce titre, le théoricien de la « ligne claire », qui est un style de dessin hérité d’Hergé et marqué par l’épure, la limpidité et la lisibilité avec des traits simples, des aplats de couleur…), pictogrammes, logos etc.

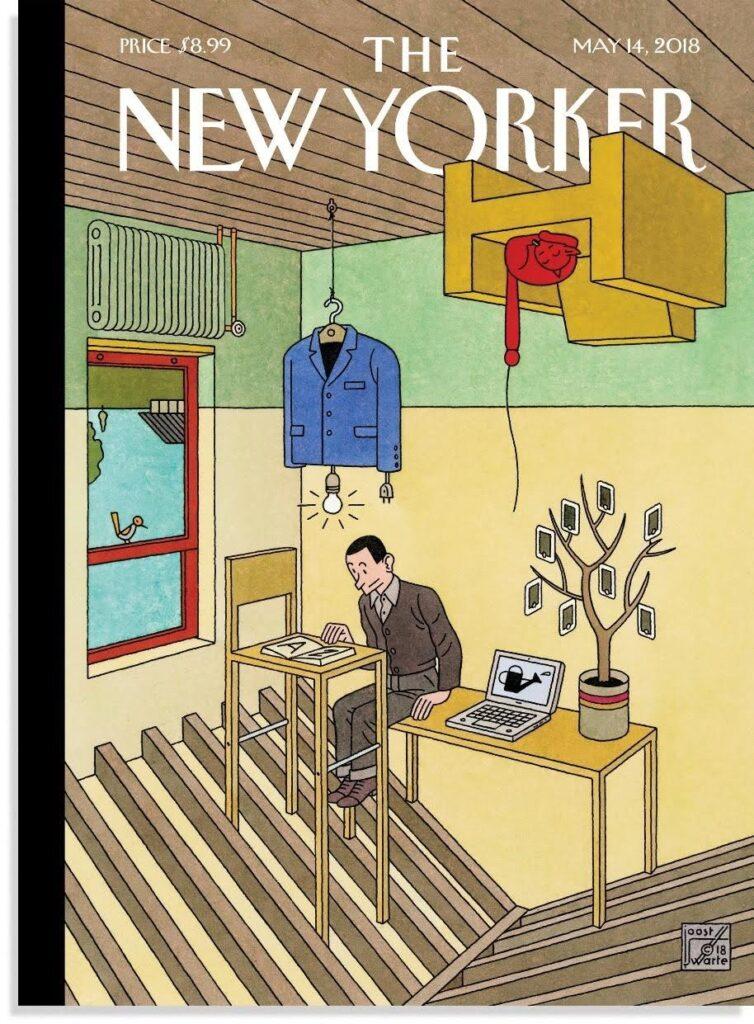

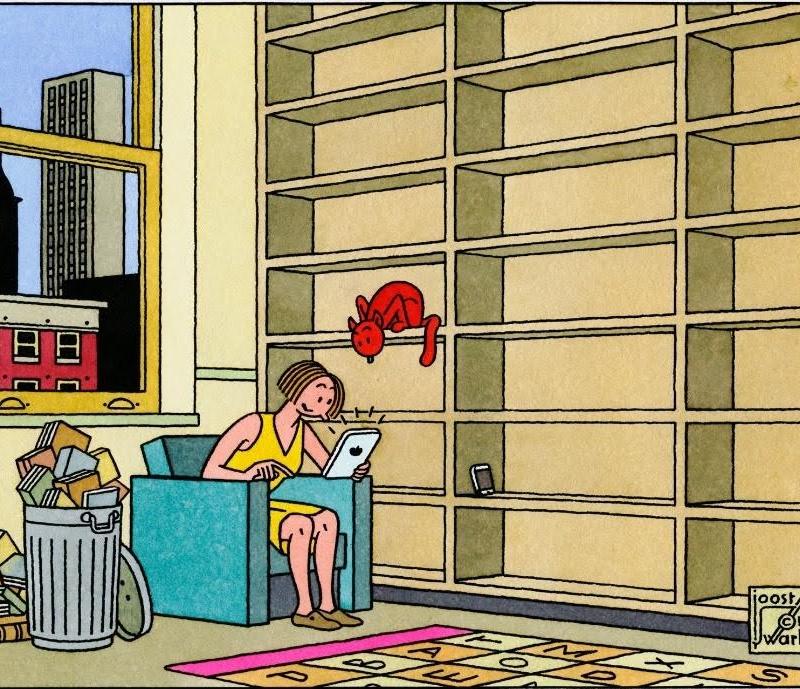

Dans son dernier album, Biblio + Picto, publié aux éditions Dargaud, il réunit justement un choix d’œuvres autour du livre, en tant qu’objet et outil de connaissances et de culture, via des couvertures de magazines (notamment le prestigieux New Yorker, auquel il collabore régulièrement), des affiches, des extraits de bandes dessinées, des vitraux, des pictogrammes et symboles, qui reflètent son esthétique typographique.

A cette occasion, son travail fait actuellement l’objet d’une exposition à la galerie Martel jusqu’au 6 juillet.

Guillaume Narguet : Votre dernier ouvrage, Biblio + Picto, est un projet, comme toujours chez vous, original. Si l’on se concentre sur la partie Biblio, on remarque que le livre, en tant qu’objet et inspiration, a accompagné toute votre carrière d’illustrateur depuis les années 1970. Comment s’est opéré ce choix d’illustrations ? Quel a été votre fil conducteur (en dehors du livre en lui-même) ?

Joost Swarte : Le livre a toujours été très important pour moi et pas seulement en tant que publication. Quand je travaille sur l’élaboration d’un livre, je le considère comme une œuvre originale. Je possède une grande bibliothèque dans mon atelier de Haarlem et chacun des livres qui la composent sont pour moi des personnages. C’est la raison pour laquelle, quand des libraires ou des éditeurs me demandent des illustrations spécifiques, je dessine souvent des personnages dont la tête est un livre. Lors du Mois du graphisme d’Echirolles en 2004, une exposition m’avait été consacrée et j’y avais présenté un grand projet sur lequel je travaillais pour le palais de justice d’Arnhem aux Pays-Bas. Il s’agissait de vitraux répartis sur une surface totale de 100 m². Pour le préparer, j’avais demandé aux juges en quoi consistait leur activité (je commence chaque œuvre en posant des questions aux commanditaires avant de me mettre à réfléchir à ce que je pourrais faire). L’éditeur Jacques Glénat s’est rendu à cette exposition et a manifesté beaucoup d’intérêt pour ce projet. Il m’a alors informé qu’il venait d’acquérir de nouveaux locaux pour sa maison d’édition à Grenoble, qui abritent le couvent Sainte-Cécile, et m’a demandé de réaliser les vitraux de cette chapelle, où il comptait installer la bibliothèque de son entreprise. Je me suis dit qu’il serait intéressant de présenter, sur ces vitraux, le livre du point de vue de l’éditeur : que représente-t-il pour lui ? Ce n’est évidemment pas la même chose que pour l’auteur, par exemple. Dans une église, on prie Dieu. Pour un éditeur, c’est le livre qui est presque un dieu, c’est la raison pour laquelle le personnage représenté a une tête de livre. Le premier vitrail montre la naissance du livre (le bébé-livre boit au biberon mais à la place du lait se trouvent des lettres), le deuxième l’apprentissage (on y voit ainsi le personnage qui ouvre sa tête en forme de livre pour présenter les pages blanches et derrière lui se trouvent l’écrivain et l’artiste qui influencent ses pensées), ensuite le maquettage (comme un salon de coiffure où les différentes typographies sont représentées au mur comme les photos de coupes de cheveux chez le coiffeur), la production, la distribution etc. et, finalement, dans le dernier vitrail, le livre quitte l’éditeur pour trouver sa propre bibliothèque et il est accueilli par une lectrice qui lui dit : « viens vivre chez moi ». Il y a trois vitraux au nord, trois au sud, sans compter l’oculus. La technique du vitrail m’intéresse ; bien souvent, les artistes peignent sur la vitre colorée, ce qui entrave la lumière. Pour ma part, j’ai préféré travailler en dessinant le trait dans une ligne de plomb, qui est la traduction, pour moi, de la ligne de contour ; ainsi, ce grand transparent permet à la lumière d’entrer et de se projeter dans le bâtiment.

GN : L’ouvrage est multiforme, tant catalogue d’exposition que recueil thématique et anthologie de votre œuvre et les illustrations elles-mêmes varient dans leur forme d’une page à l’autre, voire au sein de la même page. Est-ce pour que le lecteur se perde dans les méandres du livre, comme s’il devait évoluer dans un labyrinthe et vivre dans le livre, qui est le titre de la toute première illustration ?

JS : Il y a cet effet-là, qui n’est peut-être pas forcément recherché. Mon objectif est toujours de construire une relation avec le lecteur, en lui transmettant des informations, des éléments et charge à lui, ensuite, d’interpréter le dessin comme il le souhaite. Je ne fais pas de propagande et je n’impose jamais mon opinion.

GN : Justement, vos dessins ont ce point commun avec les livres qu’ils suscitent la réflexion : on y décrypte des symboles, des significations. Comme le dit un de vos personnages récurrents, Anton Makassar, dans Total Swarte : « Ma dernière œuvre n’est pas qu’une expérience sur la forme. C’est une réponse à mon entourage sous la forme d’une question. »

JS : Oui, pour moi, le dessin doit toujours être indissociable d’un questionnement (moral, philosophique…). Je préfère les questions aux réponses et vous remarquez, en regardant chaque dessin, que vous êtes soit perplexe, soit désireux d’en connaître la signification. Mais c’est à vous de la trouver, pas à moi de la donner, car vous êtes seul face au dessin, comme vous l’êtes face à un livre.

GN : L’album s’ouvre sur un hommage aux auteurs qui vous ont transmis l’amour du livre : Willem Elsschott, Beckett, Crumb, Queneau, Hergé… Chacun de ces auteurs apparaît dans vos dessins, physiquement ou par une référence. Vous avez même intitulé une de vos histoires Exercices de style. Dans quelle mesure vous reconnaissez-vous une filiation avec ces auteurs ?

JS : Exercices de style de Queneau, par exemple, est un livre très important pour moi car il a montré qu’on peut raconter la même histoire de différents points de vue. C’est ce que j’essaye de transmettre dans mes dessins. Avant de dessiner, il faut choisir une idée qui pose question et qui ne semble pas, de prime abord, logique au lecteur. Je cite souvent cette phrase de Francis Picabia, que j’apprécie particulièrement : « Notre tête est ronde pour permettre à la pensée de changer de direction. » Je trouve cela très beau.

GN :Biblio + Picto évoque l’expérience de la lecture, de ce que cela suggère et transmet comme émotions. Elle suscite un imaginaire où tout est possible et qui permet de s’évader de la réalité. Le contraste entre trivialité de la vie quotidienne et la rêverie, entre l’espace clos (celui de la bibliothèque par exemple) et ouvert, entre monde intérieur et extérieur, est récurrent dans votre œuvre.

JS : Le monde est si grand et il s’y passe tellement de choses que, pour le comprendre et l’appréhender efficacement, nous avons besoin d’un modèle qui soit adapté à tous et qui réussisse à en traduire la complexité. Dans ce dessin que j’ai réalisé récemment pour Bastille Magazine, on voit le monde extérieur par la fenêtre et les deux personnes, qui sont journalistes, l’adaptent en modèle miniature pour comprendre la réalité qui les entoure. Je dessine donc la relation entre le monde extérieur et la traduction qui en est faite par l’Homme.

GN : Le dessin permet de s’évader, de s’extraire de la routine quotidienne (qui se matérialise souvent par des paysages urbains et industriels, par le monde professionnel ou domestique, donc des univers aliénants et oppressants). Comme le dit votre personnage Jopo dans une illustration reprise dans Total Swarte : « Je vois le monde entrer dans ma tête parce que j’ai de l’imagination. » Ce qui peut conduire à un flou entre réalité et imagination. Comme se demande toujours Jopo : « Les histoires de ce genre sont-elles vraies ou inventées ? » Vous posez-vous la question aussi ?

JS : En effet, ce que vous avez dit est tout à fait vrai. Je représente très souvent des paysages urbains ou des endroits clos car c’est dans cet environnement que l’imagination est la plus sollicitée. Je ne me pose pas forcément la même question que Jopo car je sais que je suis dans la réalité. En revanche, je me demande souvent ce qu’il se cache derrière les portes fermées que je peux voir quand je me promène dans la rue. Et cela stimule l’imagination. C’est pour cela que mes dessins jouent sur l’ambigüité entre ce qui relève du monde réel et ce qui relève du rêve. Puisqu’on ne sait pas ce qu’il se passe derrière, on peut imaginer de nombreuses possibilités. C’est le fondement même des livres.

GN : Tous vos dessins (en exceptant les pictogrammes) sont des scènes de vie avec des personnages. Vous avez même créé des anti-héros récurrents : Jopo de Pojo, Anton Makassar, Pierre van Genderen… Il n’y a par exemple pas de représentation de paysage sans présence animée ou vivante. Pourquoi cette importance centrale accordée au personnage ?

JS : Je m’intéresse à l’humain, j’ai besoin des personnages pour que les lecteurs puissent davantage s’identifier à eux mais aussi pour qu’ils saisissent mieux la relation établie entre les personnages et le paysage dans lequel ils évoluent et qui est souvent comme vous l’avez remarqué, un environnement urbain. J’ai ainsi eu recours, dans le passé, à partir de mes débuts dans les années 70, à des anti-héros pour prendre le contrepied des super-héros et montrer que finalement, ils ne sont peut-être pas si intelligents ou malins qu’on ne le pense.

GN : Biblio + Picto est un hommage au livre, qui est objet, médium mais aussi être vivant, voire humain. On voit ainsi dans plusieurs dessins le livre s’animer, devenir un personnage. Il lui arrive même de saigner, comme si vous aviez un rapport sentimental, presque d’égal à égal avec le livre. Est-ce le cas ?

JS : Tout à fait. Si j’achète des livres dans une librairie, c’est parce que j’en suis tombé amoureux. Je ne me pose pas la question de savoir pourquoi, c’est un sentiment né de ma contemplation des images, de la reliure, du choix du papier, du contenu évidemment. Et à partir de là se construit une relation que j’ai avec le livre qui intègre ma bibliothèque. Ensuite, on voit si la relation est durable ou non. C’est un véritable amour que je porte aux livres.

GN :Biblio + Picto est aussi un objet livre. Vous attachez toujours beaucoup d’importance à la confection de cet objet. Quelles étaient vos exigences pour celui-ci ?

JS : Je considère le livre comme un lit : les personnages dorment dans ce lit entre deux couches de textile qui seraient les pages de garde (dans cet exemplaire, elles constituent les pages grises du début, qui servent d’introduction, et celles de la fin, qui sont les appendices). Cette disposition et le choix du papier aident à comprendre comment le livre est pensé et structuré. Chaque livre est différent chez moi, même si l’organisation de mon New York Book est similaire, avec le choix de papiers différents. En ce moment, je travaille à un autre ouvrage dans le même style mais qui concerne cette fois le sujet de l’architecture.

GN : Vous pensez l’espace comme un enchevêtrement de situations qui empiètent ou débordent l’une sur l’autre, tel un ruban de Möbius ou une illusion d’optique. Cela oblige à adapter le regard et induit donc différents niveaux de lecture et interprétations.

JS : En effet, comme on le voit par exemple dans cette première illustration pour le New Yorker, le rai de lumière passe derrière l’immeuble et se retrouve au premier plan pour éclairer le personnage du lecteur. Le journal m’avait demandé un dessin sur le thème du summer reading (la lecture de l’été). Au moment de réaliser mes croquis, je me suis dit que l’été connote le soleil, et son pendant qui est l’ombre. Il fallait donc faire coïncider ces deux éléments. La ville de New York est très ombragée à cause de ses nombreux immeubles gigantesques et l’idée m’est venue de combiner l’ombre et la lumière par ce rayon puissant qui traverse l’immeuble, comme une sorte de flashlight, le signal lumineux d’un phare ou la lumière d’un projecteur de théâtre qui éclaire la scène et met en évidence l’acteur. Et au milieu de ce paysage gris et sombre, comme perdu, apparaît ce personnage du lecteur qui, seul, a droit à la couleur. La couleur est réservée à la lecture du livre. J’opère toujours un choix de métaphores, que je peux parfois combiner et qui me viennent au moment où je fais des croquis préparatoires. L’image ne me vient jamais d’un coup en tête, il faut que je la travaille, que je la réfléchisse pour qu’elle puisse trouver sa maturation et stimuler la pensée du lecteur. Ce dernier peut avoir l’impression de comprendre le dessin après un premier regard mais s’il se concentre sur le dessin, il comprend alors qu’il y a peut-être d’autres interprétations possibles, comme le revers d’une médaille. J’aime particulièrement jouer à « piéger » le lecteur.

Dans la seconde illustration, toujours pour la couverture du New Yorker, il faut retourner le livre pour saisir toutes les nuances. En effet, les éléments pris tels quels ne sont pas logiques, il faut adapter son regard et, à partir de cette perspective différente, on comprend que le sol est en réalité le plafond, par exemple. Il y a un renversement de situation, lié au renversement au sens propre du livre, et cela me permet de montrer l’envers de ce qui est attendu.

GN : Vos dessins sont en général plutôt optimistes. Il y a peu d’éléments tragiques ou noirs. A ce titre, votre dessin sur une jeune lectrice (malgré tout souriante) qui lit un livre numérique et vide sa bibliothèque en jetant ses livres imprimés, est peut-être le plus triste pour un lecteur traditionnel. Pensez-vous que le numérique supplantera le papier ?

JS : Jamais ! Je ne crois pas qu’il le remplacera. Le livre physique est trop important et crucial. Quand on le tient dans les mains, on se rend compte qu’on a face à soi une œuvre « fermée », achevée. On regarde le livre, on le sent, on repère l’attention du typographe… Et les livres ont cet avantage qu’ils laissent une trace : ils sont présents physiquement dans la bibliothèque et à moins d’un incendie, ils seront toujours là, alors que nous ne pouvons pas être aussi sûrs de la pérennité des livres numériques. Les fichiers peuvent être supprimés par mégarde, être victimes d’un bug informatique etc. De plus, dans le processus de production du livre, il y a différents intervenants : l’écrivain, le correcteur, le traducteur, l’éditeur, le graphiste, l’imprimeur, toutes ces personnes qui ont à cœur de produire un bel ouvrage et cette volonté commune se retrouve dans le produit fini, qu’on peut contempler. Alors que cela n’est en général pas le cas avec les publications sur Internet par exemple, où tout va toujours trop vite : on pense à une idée ou une histoire, on la formule avec des mots, on la publie et c’est fini. Il n’y a pas le même investissement humain.

GN :Cela n’empêche pas d’évoquer des questions graves comme la drogue, la violence, la colonisation… qui sont abordées largement dans vos bandes dessinées mais qui sont peut-être plus représentatives d’une certaine période de votre vie.

JS : Oui. L’histoire de la colonisation ne mettait pas tant en évidence la colonisation en elle-même que son absurdité, la stupidité humaine qui a conduit à cela. Et j’ai joué sur les stéréotypes de l’époque (par exemple sur les personnes noires) pour les tourner en ridicule en les caricaturant à outrance.

GN : Vous terminez la partie Biblio sur l’histoire d’un collectionneur d’objets inutiles, qui semble vous représenter dans votre atelier ; est-ce pour boucler la boucle ?

JS : En effet, je collectionne moi-même beaucoup d’objets qui se trouvent dans mon atelier. Heureusement, mon épouse est une grande collectionneuse aussi, ce qui marque la différence avec ce dessin. On porte par exemple un grand intérêt au textile. On peut acheter du tissu simplement pour sa qualité et on possède de nombreuses valises remplies à craquer de morceaux de tissu divers. Quand je me promène dans la ville où j’habite, et que j’arpente les rues, je peux passer devant des maisons où résidaient des amis, peut-être décédés maintenant, et à chaque fois que je parcours ce trajet, où un événement particulier a peut-être eu lieu, je me remémore des instants précis. Les objets aident justement à retrouver la mémoire de tous ces événements et à réfléchir sur tout ce qu’il s’est passé. D’où le fait que je collectionne des objets inutiles. Et terminer sur ce dessin a peut-être une connotation nostalgique.

GN :La seconde partie sur les pictogrammes montre elle aussi l’importance que vous attachez au décryptage, à l’analyse du symbole. Ce décalage entre le regard d’enfant (le dessin simple) et le regard d’adulte (l’analyse qu’on peut en faire, le message qu’on identifie) trouve-t-il selon vous sa parfaite matérialisation dans le pictogramme, qui est un signe linguistique (signifiant et signifié), voire un langage ?

JS : Je trouve que le pictogramme s’insère plutôt entre l’image et l’alphabet. Il permet de communiquer avec très peu de moyens sur des histoires. Par exemple, ces images ci-dessous, que j’ai réalisées pour illustrer un grand tapis dans la salle des Comtes de l’hôtel de ville de Haarlem, racontent toutes un épisode historique lié à la ville. Je me suis renseigné sur l’histoire de Haarlem et j’ai pu lister 61 épisodes importants que j’ai résumés en un symbole. C’est une ouverture sur l’imagination du visiteur. Grâce au pictogramme, ce dernier imagine, avec ses propres projections mentales, la manière dont cet événement a pris forme.

Le pictogramme peut également être un langage, comme un rébus. L’un de mes dessins montre un patient qui parle en rébus et qui est soigné par un médecin ; ce dernier le guérit mais il finit lui-même par parler en rébus, il est contaminé à son tour.

GN :Certains pictogrammes montrent votre amour de la musique ; Fats Domino ou James Brown apparaissent dans vos dessins. Certaines histoires sont même chantées. Quelle place occupe la musique dans votre œuvre ?

JS : Je ne peux pas vivre sans musique. J’ai fait de nombreuses pochettes d’albums et j’ai travaillé sur des projets musicaux avec la chanteuse et musicienne néerlandaise Fay Lovsky, qui joue avec de nombreux instruments différents. Elle faisait notamment partie du groupe Ukulélé Club de Paris et des Primitifs du futur, avec, entre autres, Robert Crumb. Elle a interprété des chansons autour de mon personnage Jopo de Pojo dans les années 90. J’ai illustré chaque chanson et j’ai même prêté ma voix pour deux d’entre elles. Une des chansons, Appellation contrôlée, que j’avais composée, est ainsi devenue la chanson officielle d’une émission de Jean-Pierre Coffe sur France 2 ! A côté de cela, je suis aussi amateur de musique, que ce soit du tango argentin, de la country, du jazz, de la musique africaine ou japonaise…

GN :Vous êtes un artiste polyvalent : illustrateur, graphiste, designer, architecte. Toutes ces formes d’art ont-elles une égale importance pour vous ?

JS : Ce qui m’importe surtout, c’est l’aventure. Si quelqu’un me soumet un projet intéressant, même si je n’ai pas une expérience particulière dans le domaine demandé, je me penche dessus et j’effectue mes recherches, c’est toujours très stimulant de relever de nouveaux défis. Quand on m’a demandé de réfléchir à la conception d’un nouveau bâtiment pour le théâtre de Haarlem, je n’ai pas osé dire oui dans l’instant. J’ai pris une semaine pour réfléchir et me demander si j’étais suffisamment architecte pour mener ce projet à bien, même si, dans ma tête, j’avais déjà accepté l’idée.

GN : Vos influences ou sources d’inspiration ont-elles été plutôt européennes (avec le mouvement De Stilj, le Bauhaus, Hergé…) ou américaines (George Herriman, Will Eisner, voire l’underground américain auquel vous avez participé, notamment dans le magazine Raw) ?

JS : Il n’y a pas de frontières. Ce sont plutôt les artistes qui sont importants, pas la région dont ils sont originaires. Dans ma jeunesse, les albums de Tintin, Bob et Bobette, Mickey Mouse, Donald Duck… ont été très importants pour éveiller ma sensibilité. J’étais surtout un grand amateur de Jean de Brunhoff, le créateur de Babar. Mais à un moment donné, je me suis rendu compte que les anciens auteurs de bandes dessinées américaines avaient pris une grande liberté dans la critique qu’ils formulaient sur la société, dans la représentation de la sexualité etc. Les auteurs de bandes dessinées ont la même liberté que les auteurs de littérature. Cela m’a influencé dans les messages que je souhaitais moi-même faire passer et j’ai pris toute la liberté dont j’avais besoin. Concernant le dessin, que je souhaite clair et simple à comprendre, je montre que le trait n’est pas l’élément le plus important ; ce qui compte, c’est surtout la communication avec le lecteur. La ligne claire d’Hergé était donc primordiale pour moi. Enfin, pour la mise en couleur, Gus Bofa est un auteur que je trouve indispensable. Je suis à ce titre membre de l’Ambassade des Illustrations (Illustratie Ambassade), qui est un site néerlandais où je parle chaque mois d’une œuvre de ma bibliothèque dans l’objectif de montrer aux jeunes dessinateurs quelles sont les influences que je trouve indispensables.

GN :Vous reconnaissez-vous des héritiers ou continuateurs ? Chris Ware, Serge Clerc…

JS : On peut dire que nous sommes une grande famille d’illustrateurs. Je ne réfléchis pas trop aux ancêtres ou aux continuateurs, chacun fait son choix personnel.

GN : Comment avez-vous pensé l’aménagement de l’exposition à la galerie Martel ?

JS : Elle est centrée sur le livre Biblio + Picto en grande partie mais j’ai souhaité aussi montrer la diversité de l’œuvre et donc exposer des dessins qui ne sont pas dans l’album. Biblio + Picto ne sera pas mon dernier livre, on y exposera d’autres dessins plus tard. Ce que je veux surtout montrer au lecteur, c’est l’aventure que je cherche dans la vie et que je souhaite partager.

- A visiter : l’exposition Joost Swarte 2024 – Biblio + Picto, du 17 mai au 6 juillet 2024 :

https://www.galeriemartel.com/joost-swarte-2024/