- Rock Bottom Riser de Fern Silva (2021, États-Unis)

Les récits centrifuges ont la qualité de leur défaut : à rejeter sans cesse l’idée même d’un fil narratif unifiant, cette astuce artificielle d’écriture filmique qui vient lier tous les enjeux possibles et imaginables pour les rendre plus digestes, plus exploitables, plus moraux, ces formats indociles s’approchent structurellement bien plus du grand chaos cosmique régissant l’univers, et peuvent peindre avec plus de justesse et de vérité la complexité du réel. Et de fait, partant d’un conflit territorial insulaire opposant astronomes internationaux et autochtones hawaïens, Rock Bottom Riser parvient, par sauts et par gambades, à raconter quelque chose de l’histoire grandiose et dérisoire de l’incorrigible hubris humaine.

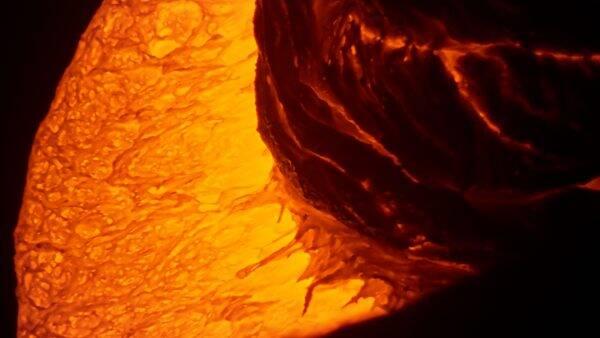

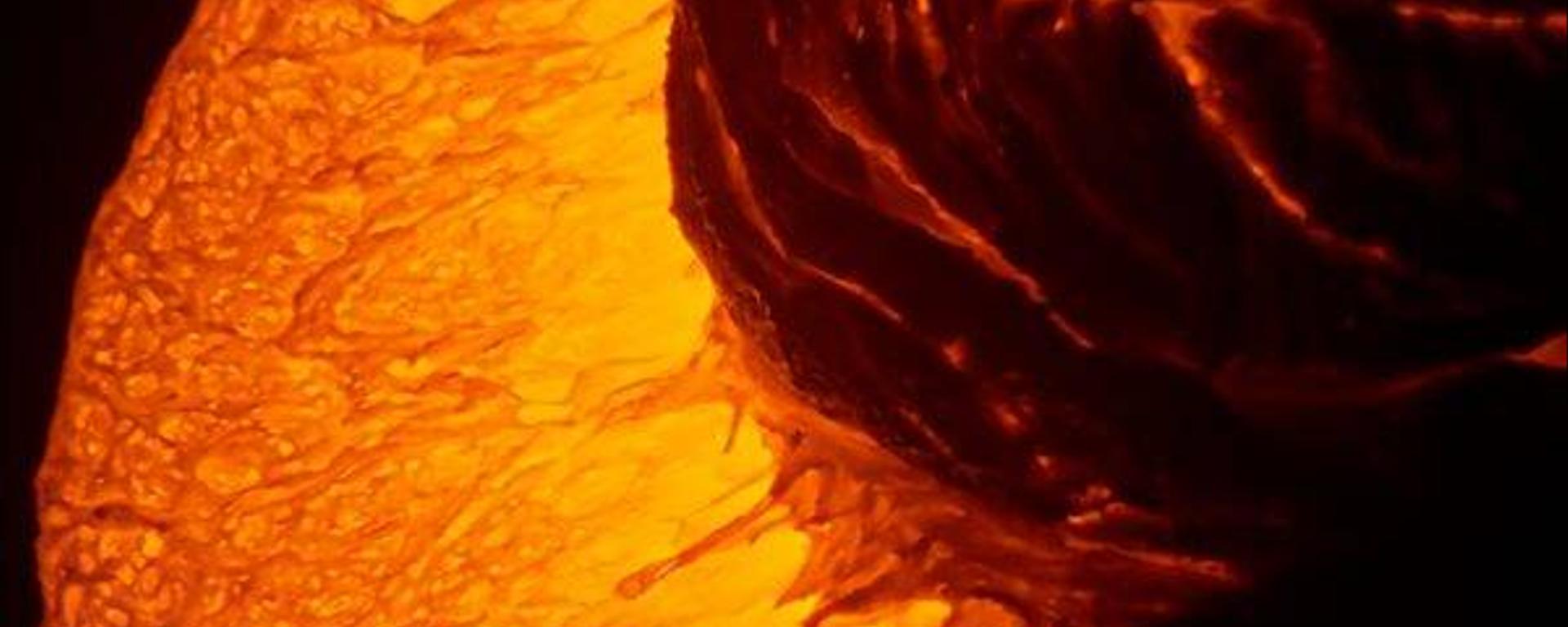

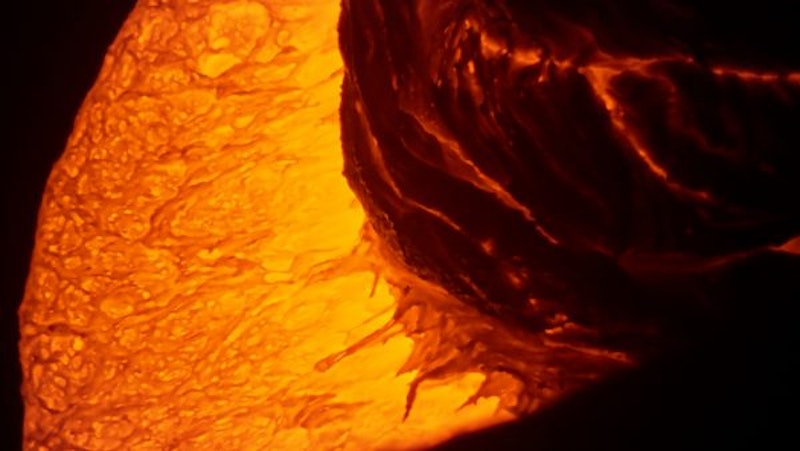

Cette histoire sans début et sans fin qu’entreprend de raconter Fern Silva à pour point de départ la montagne la plus sacrée d’Hawaï. Deux camps s’opposent, deux rapports à la temporalité aussi. Il y a ceux qui, le regard fixé vers les étoiles, veulent y construire le plus grand télescope du monde, ambitionnent de cartographier le système solaire et au-delà, pour les explorateurs et autres conquistadors de demain ; peut-être même, qui sait, y trouver de nouveaux nouveaux mondes. Et puis il y aussi ceux qui, plus modestement, tentent de préserver leur culture, qui luttent contre les néo-colons voulant profaner encore une fois leurs terres et plus concernés par l’infini de l’univers que la menace réelle, actuelle et immédiate, que présentent les torrents de lave dégurgités par les volcans qui bornent l’île de toutes parts.

Fern Silva ne prend pas parti, laissant chacun s’exprimer et chacun se faire sa propre idée, puisque la réalité étant bien sûr qu’il n’y a pas de gentils ou de méchants dans cette histoire, que les arguments s’entendent en raison et en droit des deux côtés, que cette querelle est même aussi importante qu’elle est fondamentalement futile, ne tenant qu’à une furieuse éruption près de disparaître pour toujours des mémoires. Au pays des surfeurs, pas de sens ni de finalité. Rien d’autre que des pistes ténues, aperçues au loin dans le creux d’une vague, ne demandant qu’à être explorées, domptées et domestiquées, comme autant de pages vierges sur lesquelles l’esprit humain pourra venir digresser, inventer et se perdre infiniment, y écrire et consigner sur l’eau la grandeur de son éphémère passage sur Terre.

Rediffusion du film : aujourd’hui à 13h à cette adresse

- Living with Imperfection de Antoine Polin (2021, France)

Au cours d’un festival, il y existe une sorte de triste fatalité pour le spectateur assidu : l’assurance que tout ou tard, au milieu des découvertes, des joies et des révélations, arrive sans se presser le film qui lui résistera tout à fait, dès le premier plan et jusqu’au dernier, ce film avec lequel aucun dialogue ne peut s’établir, devant lequel aucune émotion ne surgit, si ce n’est une pointe d’agacement, ce film qui soulève en soi une foule de doutes quant à sa capacité à voir et à ressentir. Car le risque existe toujours d’être passé à côté, d’être un mauvais spectateur, aux yeux amollis par un trop plein d’images, au cœur desséché par la surconsommation quotidienne. C’est peut-être la leçon du film d’Antoine Paulin, Living with Imperfection, pour le spectateur que je suis, que d’apprendre à vivre avec un regard imparfait, c’est-à-dire inculte (ici, en matière de jazz), souvent récalcitrant, malhonnête, un peu prompt aussi à chercher le fabriqué et la supercherie.

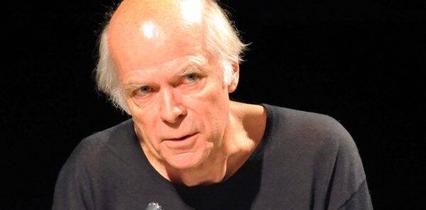

Car quand apparaît Ran Blake, pianiste américain, iconoclaste et septuagénaire, affalé sur son lit, dans la demi-pénombre d’une chambre enterrée, le film ne préserve pas longtemps le mystère de son objet. En le regardant visionner des films en noir et blanc, faire des arrêts sur images et s’extasier comme un enfant sur leur audace, leur pureté, tandis que son chat ronronne paresseusement sur le lit, la caméra – qu’on aimerait intime – semble soudainement sensationnaliste et obscène, persuadée de capturer le génie phénoménologique du musicien, de révéler l’arrière-boutique de l’artiste, là où il fait sa tambouille, comme ces touristes littéraires qui iraient chercher dans la maison de Tante Léonie la clé de la Recherche.

D’autres pistes se dessinent, plus séduisantes. Il y a l’université et la formation des jeunes musiciens et compositeurs, la question de la transmission du savoir et de l’émotion. Il y a surtout le portrait d’un vieil homme, au corps fatigué et douloureux, qui ressasse, fait l’inventaire, un peu frustré, de ses rhumatismes, de ses souvenirs et de ses passions disparues. Mais le film doit retomber sur ses pattes et quitte Ran Blake en pleine répétition, sur une scène aussi peu éclairée que sa chambre en sous-sol. On le sent tout petit, écrasé par la solitude, ainsi excentré dans ce plan final qui finit d’achever notre rencontre manquée.

Rediffusion du film : aujourd’hui à 16h30 à cette adresse

- Saxifrages, quatre nuits blanchesde Nicolas Klotz et Elisabeth Perceval (2021, France)

Définition de saxifrage : saxum, le rocher & frangere, briser. Le saxifrage est la mauvaise herbe tenace qui fend la pierre des villes. En 2016, un poème saxifrage avait été récité lors d’une Nuit Debout sur une place anonyme de Lyon. Voilà pourquoi je regarde ce film, dont je ne sais rien. Des plans fixes, verdâtres, des voix off. Une élégie au vieux Moloch – ce dévorateur de monde et d’innocence, métaphore marxienne du Capital. La récitation s’amplifie tandis que je pense, moi, à Allen Ginsberg et son poème Howl (1955) . Ah mais, c’est ce texte même. Alors je sens que nous entrons dans un tissu de références. Une femme contre un mur froid dont trois points noirs tagués marquent les bas-fonds anti-flic de sa signature. Un marin, une femme : elle souhaiterait échanger leurs manteaux, échanger en même temps leurs vies. Ce n’est pas Maître Eckart, pour lequel l’âme est un manteau et dont le dépouillement dévoilerait « ce néant qui est dieu », qui viendrait contredire le récit qui s’annonce.

Plus loin, vies parallèles, et dialectique de l’échange vestimentaire précédent ; deux drags se murgent au bar du coin. Encore un peu plus loin : un homme armé d’une hache – Raskolnikov ? Dostoïveski ? – fend le crâne d’un anonyme, d’un « monstre », ne faut-il pas toujours des « monstres » pour s’autoriser d’en être un ? Puis, évoluant du monologue intérieur, des transvasements d’existences, à la hauteur d’un comité révolutionnaire souterrain, voilà qu’on parle de l’organisation, de la spontanéité insurrectionnelle, et de l’amour.

« Ce qui tient une révolte est d’ordre sensuel, c’est une histoire de corps ». Et Mahmoud Darwich s’introduit là, récité, poème, comme illustrant une incertaine logique de la pensée en lutte. Nous savons alors, à écouter le comité révolutionnaire, qu’il n’y a pas de révolution sans violence, et qu’il faut faire le « choix des armes ». Mais, nuance, catacombe de la décision : ce qui pose problème dans le « choix des armes », c’est, justement, le « choix des armes ». On a rien résolu à élire la voie de la violence armée, encore faut-il composer l’arsenal. Les histoires, les monologues communicants, les tourbillons de fatalité et d’horreur ânonnés par tous et toutes s’enchaînent : l’injustice des joies cruelles dont les fascistes et les nazis font preuve tandis que les « justes » spiralent aux aléas visqueux des dépressions coupables ! Ô monde ! hurlent les saxifrages perçant le béton désarmé du néant – une lumière de comédie surgira-t-elle enfin au rictus amer de ces obscures nuits blanches ?

Rediffusion du film : aujourd’hui à 20h à cette adresse