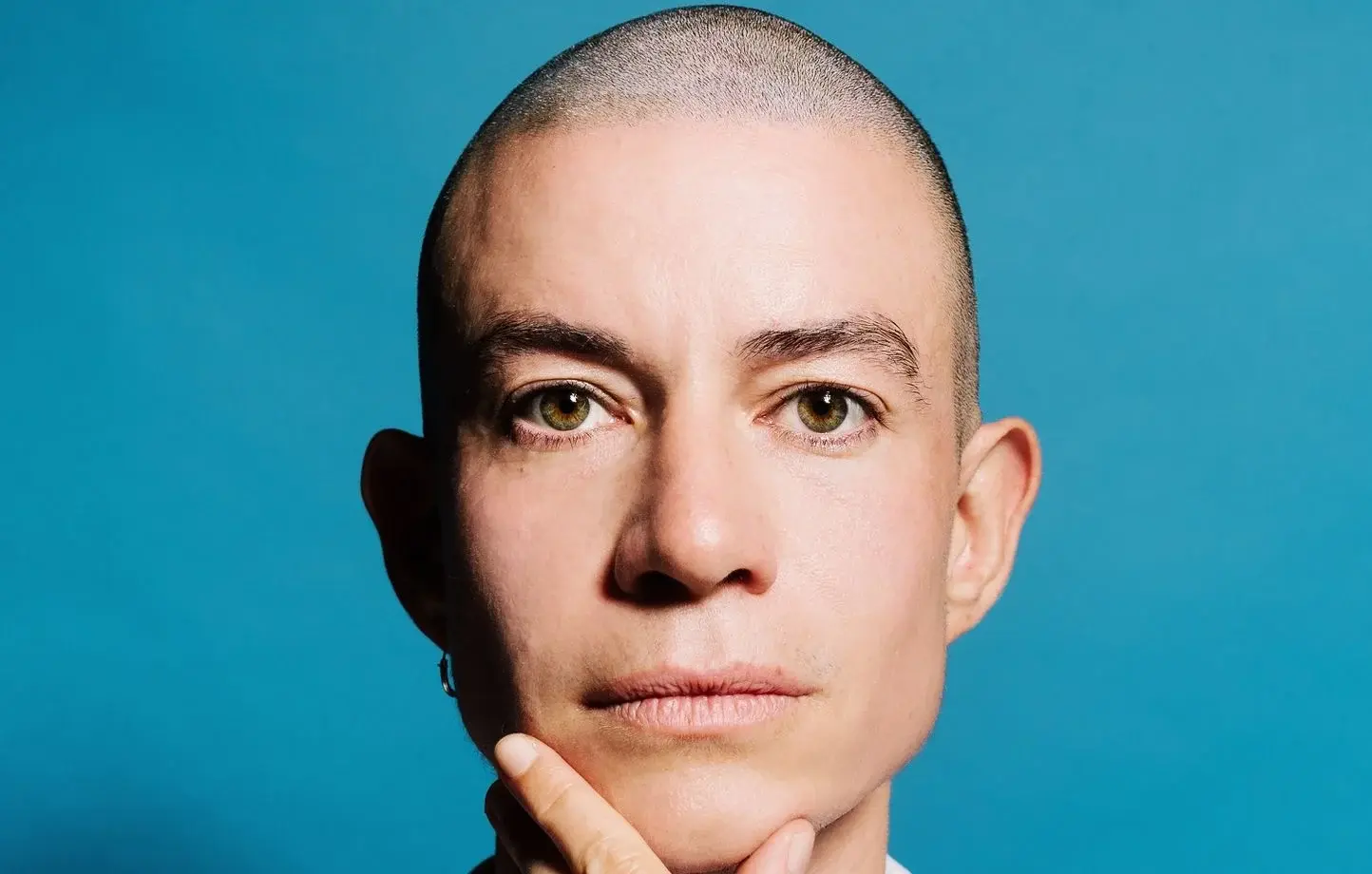

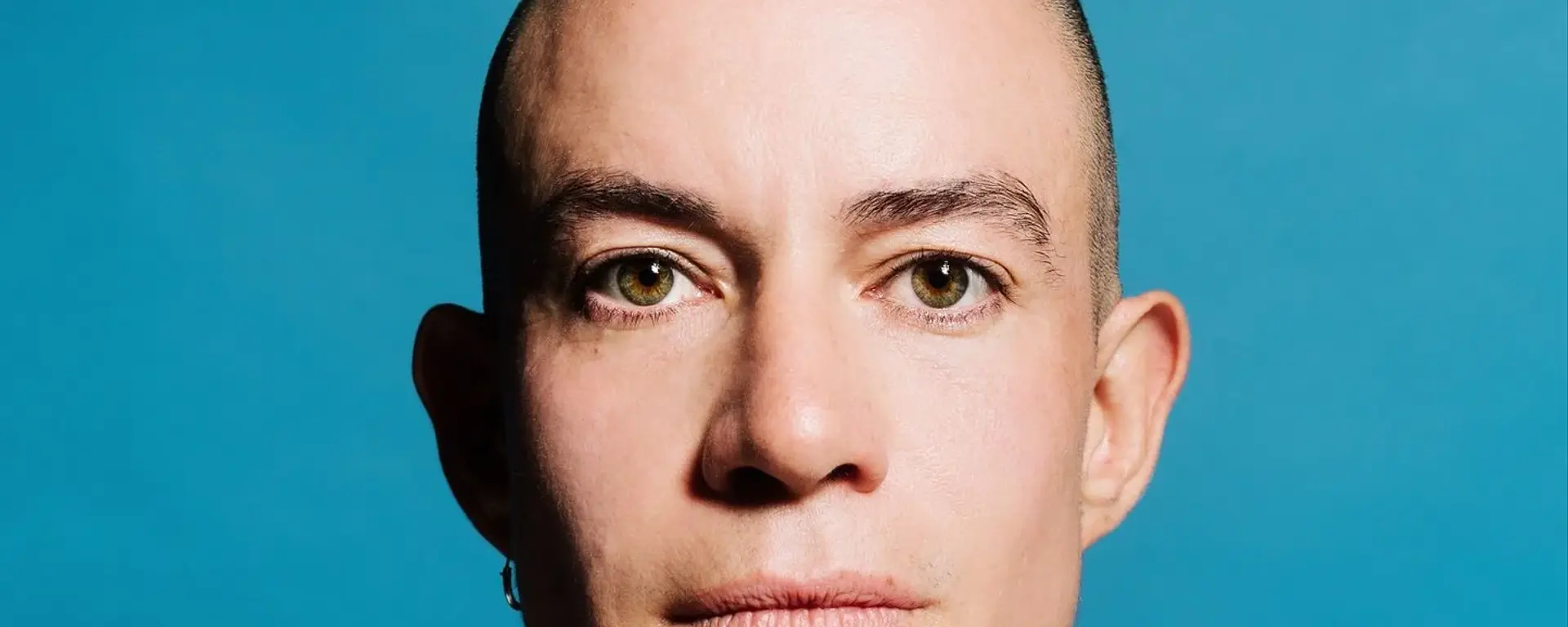

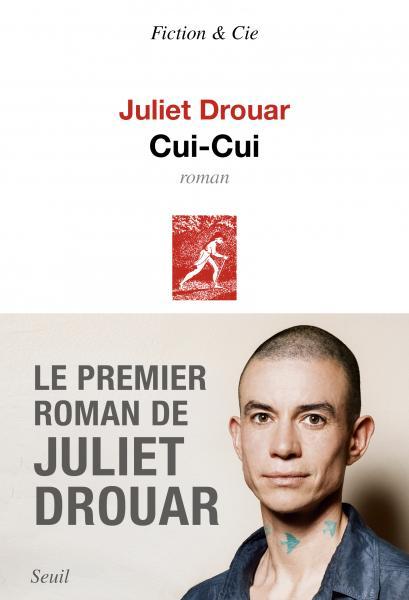

À la frontière du roman et du manifeste politique, le premier livre de Juliet Drouar nous plonge au cœur d’un récit d’anticipation dans lequel les avancées émancipatrices en faveur des droits de l’enfant côtoient la violence la plus brutale – celle que des années de lutte n’ont pas vu disparaître. Dans une langue singulière, l’auteur traite avec brio des sujets tels que l’adolescence, les violences intra-familiales et le droit des mineurs.

Mai 2027 : Cui-cui, il pour les autres, elle en son for intérieur, est au collège. Assis au fond de la classe aux côtés de son amie Leïla, il attend que l’heure se finisse pour sortir dans la cour. En fond sonore, il entend malgré tout Madame Gisèle – AKA la chouette – leur expliquer que demain, tout le monde ira voter pour la prochaine élection. Tout le monde, y compris lui. En 2027, les mineurs peuvent aussi voter. Mais ça, Cui-cui le sait. Son père n’oublie pas de s’en indigner tous les soirs. Lorsqu’il rentre de l’école, l’adolescent le trouve souvent devant la télé, à répéter ce qu’il a entendu sur BFM. Que ça n’est pas normal cette jeunesse qui veut des droits, qu’il faut s’en indigner, et bien sûr que Dupont-Sagnant – économiste avec beaucoup d’expérience – est le seul candidat sérieux face à tous les autres idéalistes de cette prochaine élection. Le père de Cui-cui parle, argumente seul, tape du point sur la table, s’énerve. En mai 2027, les mineurs peuvent voter mais la violence n’a pas disparu.

« Bon. J’entends mon père monter. Boule dans l’estomac. Envie de me chier dessus. Les bruits feutrés de ses pas dans l’escalier. Au bout du couloir la porte de sa chambre s’ouvre. Se ferme. Plus rien. Peur. Excitation dans le bas-ventre. Non, non, non, non. Nausée. »

Apparemment coincé dans une réalité brutale, Cui-Cui finit par découvrir, au hasard d’un samedi après-midi, un nouvel horizon. Celui du militantisme, de la révolte, celui de l’insoumission face à la violence. S’ouvre alors à lui un futur, celui de la parole, de l’écoute, des rencontres en tête-à-tête ou en groupe, entre deux heures de classe ou en pleine nuit. À la frontière de son intimité, autorisé•es ou non à y pénétrer, on voit de nouveaux personnages tenter par leurs propres moyens de l’aider dans sa quête de liberté.

Avec une langue plurielle, à la fois poétique et familière, l’auteur nous plonge au cœur d’une jeunesse tourmentée et tiraillée entre le feu de l’indignation et la violence de la répression.

Madame Gisèle, l’archétype des habitant•e•s de la pla...