Lion d’argent à la Mostra de Venise, le dernier film de Kaouther Ben Hania, de retour après le passionnant documentaire Les Filles d’Olfa, prend à bras-le-corps la question de notre impuissance révoltante face aux drames à Gaza. La Voix de Hind Rajab s’avère un grand film politique, qui n’oublie pas d’être un grand film de cinéma. L’expérience constitue une réflexion fascinante, car ambiguë, sur les pouvoirs de la fiction, incarnée dans un dispositif aussi discutable que puissant.

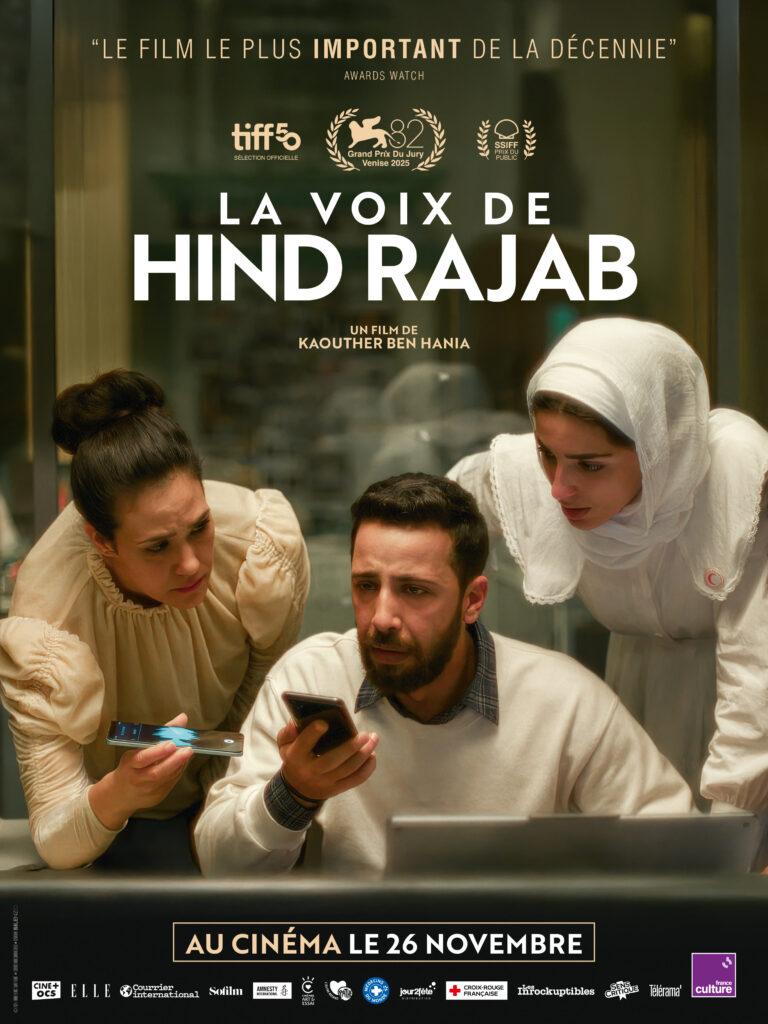

29 janvier 2024. Cellule d’écoute du Croissant-Rouge palestinien. Omar et Rana reçoivent un appel à l’aide déchirant depuis la bande de Gaza envahie par Tsahal. La petite Hind, cinq ans, leur téléphone depuis la voiture de son oncle, encerclée par des chars israéliens. À côté d’elle gisent les cadavres de toute sa famille. Pendant plusieurs heures, Omar et Rana tentent de la rassurer et de convaincre leur supérieur, Mahdi, de dépêcher les secours, alors en zone protégée, à seulement huit minutes de Hind. Lorsque les ambulanciers finissent par atteindre la voiture, l’armée israélienne les prend pour cible et les tue par balles. La Voix de Hind Rajab raconte cette histoire vraie, celle d’une petite fille tuée aux côtés de ses secouristes.

Dans la lignée des Filles d’Olfa, où une famille s’invite sur le tournage de sa propre histoire incarnée par des acteurs professionnels, Kaouther Ben Hania choisit de nouveau de mêler fiction et documentaire. La réalisatrice tunisienne conserve les appels téléphoniques originaux de Hind, dont les cartons insérés au montage rappellent constamment la véracité, mais dirige des comédiens, brillants par ailleurs, pour jouer les secouristes. Gaza, en hors-champ, appartient ainsi au réel, tandis que le monde extérieur, au loin, relève de la reconstitution. Cette mise en scène, que l’on pourrait taxer autant d’obscène prise en otage émotionnelle que de brûlot politique ultracontemporain, interroge certes l’inaction diplomatique et la médiatisation du conflit, mais d’abord — vaste question cinématographique — notre regard.

Contre le silence du monde

Que Kaouther Ben Hania choisisse la voie de l’émotion la plus violente, la plus insoutenable, pose des interrogations esthétiques autant qu’éthiques, et repose l’éternelle question de la représentation de l’horreur. En ne révélant d’abord de Gaza qu’une voix d’enfant, et non les images désormais tragiquement banales de destruction, la réalisatrice réhumanise les victimes du conflit. Elle ne refuse pas seulement de reconstituer un Gaza détruit pour des raisons éthiques ou des enjeux de représentation possiblement obscènes, mais aussi parce que ces images inondent déjà nos imaginaires. Leur masse même risque de les banaliser ; le cinéma, par une sélection minutieuse d’images, leur redonne leur force. Le film n’hésite pas, dans sa seconde partie, à montrer des images venues des réseaux sociaux, qui, malgré des partages massifs, ne permettent aucune évolution de la situation. Nous ne sommes jamais que spectateurs, et non acteurs.

La voix de la petite Hind représente cette lueur de vie...