La littérature peut-elle sauver les États-Unis ? À l’occasion de l’investiture de Trump, nous proposons un panorama de la littérature américaine contemporaine. Alors que le président est reconnu pour son mépris des minorités, les auteurs noirs-américains, amérindiens, d’origine asiatique, africaine ou latine occupent une grande place dans les lettres états-uniennes. De Lauren Groff à Stephen Markley, les écrivains américains leur donnent une voix et témoignent de la multiplicité de ce pays.

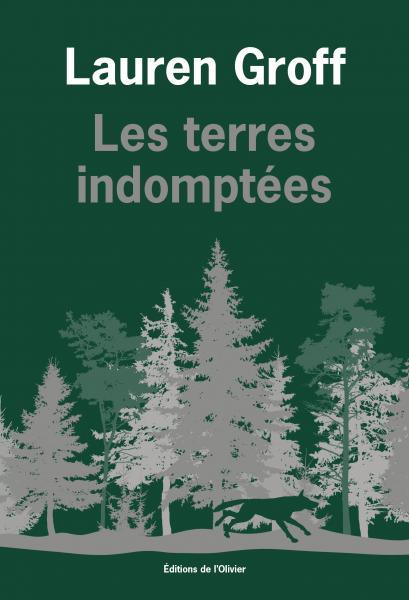

Lauren Groff sait écouter les chuchotements du vent dans les branches des arbres, les bruissements de la glace, les murmures de la mousse enveloppée de neige. Elle sait humer l’odeur animale des ours et des loups, celle âcre et chaleureuse d’un feu, les relents inquiétants d’un homme devenu bête. Dans Arcadia, déjà, Pouce grandissait entouré d’esprits des bois, de héros et de monstres de contes jaillis de derrière les troncs, la nature pour amie, confidente, mère supérieure. Dans Matrix, l’abbaye féminine que bâtissait l’autrice nichait au cœur des bois, cachée derrière des remparts d’écorce, derrière des douves et des pierres. Ici, c’est sur les terres indomptées du XVIIᵉ siècle que court son héroïne, qu’elle vole, si fluette et légère qu’elle en viendrait à se briser. Elle fuit un fort anglais et la famine, la vermine et les hommes, le péché qu’elle a commis et la mort qui l’attend, fendant les bois vers le nord de ce qui deviendra les États-Unis.

Elle marche et marche encore, fuite insensée qui la déniaise, l’éveille à la liberté et à de nouveaux périls, à ce qui l’entoure, à la beauté farouche des territoires inconquis où rôdent Powhatans et Piscataways, mystérieux peuples premiers. Sa timbale sous ses jupons, sa hachette dans la main, encapuchonnée et solitaire, elle avance, brave sa terreur et grandit, ses pensées pour seules interlocutrices dans ce texte sans dialogue, pur et sauvage.

Dieux partout ; dieu nulle part

La nuit, entre deux cauchemars et le jour, entre deux pas, le passé se rappelle à elle – l’angleterre, dénuée de majuscule dans le texte, l’asile d’où on l’a sortie à quatre ans, la maison de sa maîtresse, le fils vil de celle-ci, les corvées, la peste, puis la traversée vers le Nouveau Monde, le pont du navire, la fougue des eaux et des corps, et bientôt la tempête, la mort, l’épouvante, la famine. Les mains des hommes. La douceur des cheveux de Bess, la petite fille dont elle devait prendre soin. Ces remembrances se superposent à la forêt, à la brume qui nimbe parfois les arbres et trempe son corps frêle, affamé. D’elles, de la haine qu’elles réveillent, naissent des réflexions sur dieu, ce dieu sans lettre capitale auquel elle ne croit plus mais qu’elle supplie toujours, parfois, par espoir ou désespoir. Lauren Groff distille ainsi des observations qui confinent à la théologie, plongent sans tout à fait le dire dans les croyances an...