De la dernière saison d’Emily in Paris au cinéma de Jacques Audiard, du Paris Musée du XXIè siècle de Thomas Clerc à L’Histoire de Souleymane de Boris Lojkine, les représentations de la ville de Paris se renouvellent. Alors, comment écrit-on, comment filme-t-on Paris aujourd’hui ?

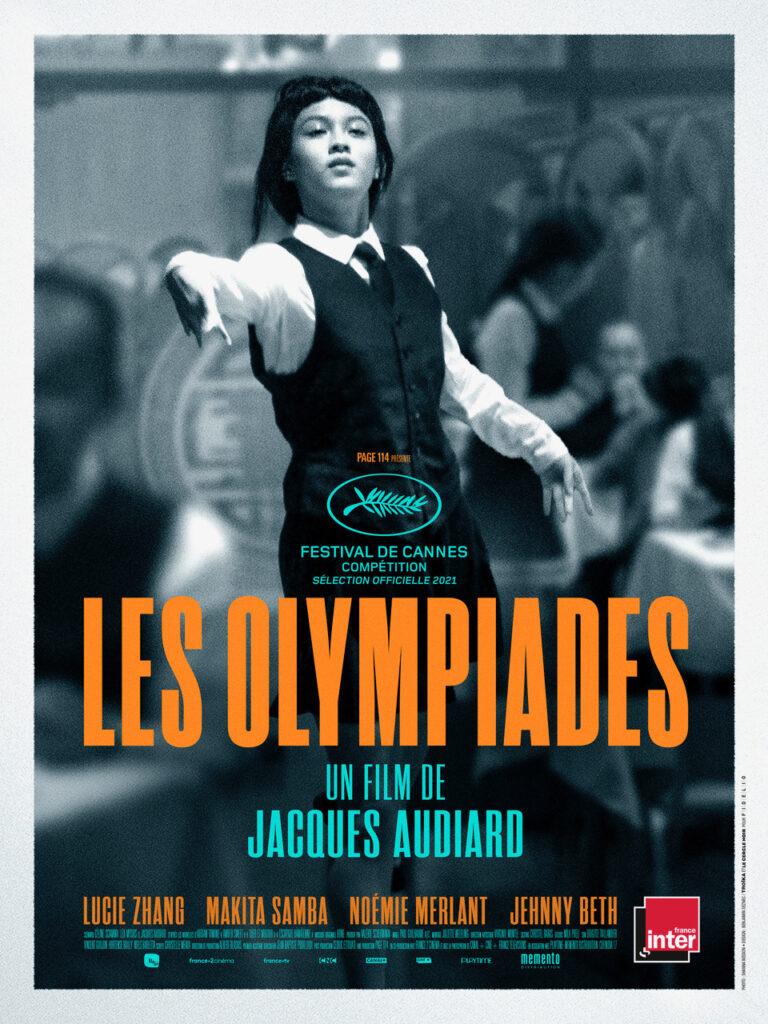

Dans Les Olympiades, portrait intimiste d’un Paris fantasmé, Jacques Audiard s’impose comme un cinéaste à la recherche d’une esthétique idéalisée. À travers les trajectoires croisées de trois personnages en quête de sens, le réalisateur explore un 13e arrondissement à la fois réel et abstrait, où les relations humaines se dessinent sur fond de désirs, de solitude, et d’une ville qui échappe à ses propres couleurs. Entre fascination et déconnexion, le film nous questionne sur ce qui se perd dans la sublimation du quotidien.

Emilia Perez, le dernier film de Jacques Audiard, bien que acclamé, a suscité des débats enflammés. La critique Gaby Meza reproche notamment au film « d’exploiter, à des fins de divertissement, la tragédie que vit le Mexique avec le trafic de drogue et les disparitions dans ce contexte de violence ». Par ailleurs, la communauté mexicaine souligne l’absence, aussi bien dans le casting que dans l’équipe technique, de personnes directement concernées par ces problématiques. Ajoutons à cela que Audiard a déclaré dans une interview : « Je n’ai pas étudié [le Mexique] tant que ça. Ce que j’avais à comprendre, je le savais déjà un peu. » Une telle affirmation ne peut qu’amplifier leur indignation. La récupération de l’imagerie mexicaine – des narcotrafiquants et des tragédies humaines qu’ils engendrent – sans une réflexion sur leur impact auprès des communautés endeuillées, et venant d’un réalisateur étranger au pays, à sa culture, à son histoire et à ses luttes sociales, soulève une problématique évidente. Ce décalage entre une esthétique léchée et une réalité complexe interroge. Audiard n’avait-il pas déjà amorcé, dans Les Olympiades (2021), une forme d’idéalisation subtile mais palpable de la ville de Paris ? Ce que l’on pourrait qualifier de « déjà-là idéaliste » : une tendance récurrente dans son cinéma à magnifier les lieux et les relations humaines, qui finit par détacher légèrement ses œuvres de leur ancrage dans le réel.

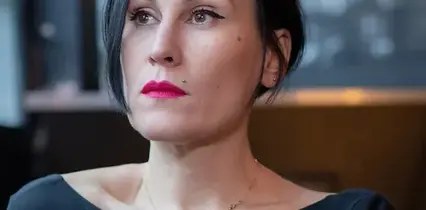

Le film entre dans le quartier éponyme du 13ᵉ arrondissement de Paris pour y proposer une plongée dans l’intimité de trois jeunes adultes. Émilie (Lucie Zhang) travaille dans un call center après des études à Sciences Po. Camille (Makita Samba), jeune professeur, prépare l’agrégation de lettres modernes. Puis Nora (Noémie Merlant) est une Bordelaise qui reprend ses études à Tolbiac-La Sorbonne à 33 ans. Loin de s’attarder sur les spécificités du lieu, Audiard semble davantage préoccupé par les trajectoires affectives et existentielles de ses personnages. Cette approche soulève une question fondamentale : qu’est-ce que le Paris des Olympiades ? Qui sont les gens du Paris des Olympiades ?

Loin de s’attarder sur les spécificités du lieu, Audiard semble davantage préoccupé par les trajectoires affectives et existentielles de ses personnages. Cette approche soulève une question fondamentale : qu’est-ce que le Paris des Olympiades ? Qui sont les gens du Paris des Olympiades ?

Le film s’ouvre sur une séquence prometteuse ancrée dans les lieux. Depuis les hauteurs des tours du 13ᵉ arrondissement, la caméra explore un Paris dichotomique, organisé autour de son passé historique (le Sacré Cœur, visible à l’horizon) et de sa modernité (le Palais de Justice). Les panoramiques et les plans de drone tracent un portrait composite de la capitale, oscillant entre béton et ciel. Redescendant de plus en plus vers le sol, la caméra finit par atteindre le call center d’Émilie. Cette incursion dans l’espace urbain ne dure que 4 minutes et 39 secondes. À partir de là, le film semble se replier sur des intérieurs — appartements exigus, agence immobilière — qui deviennent les véritables lieux d’action.

L’appartement d’Émilie, notamment, occupe une place importante au début du récit. Audiard y concentre une bonne partie de la narration, reléguant le quartier des Olympiades au simple rôle de toile de fond, voire d’espace à traverser entre deux lieux. Cette mise en retrait laisse une impression curieuse : pourquoi titrer le film d’après un espace qu’il explore si peu ?

Dans une interview de 2021, Audiard confiait : « Dans le 13ᵉ, on n’est pas à Paris. On est à Paris et plus à Paris. » Cette ambivalence se ressent dans le film. Le quartier, marqué par une forte diversité culturelle et une architecture moderniste, aurait pu être un personnage à part entière. Or, il devient interchangeable, vidé de ses spécificités. Les Olympiades sont là, mais à peine esquissées. Il ajoute : « Ça commence sur une jeune Chinoise, elle est ici et ailleurs. » Nous sommes donc d’accord.

Émilie, d’origine chinoise, incarne une jeunesse tiraillée entre modernité et héritage familial. Camille, lui c’est la permanente évolution : il alterne entre changement de maison, comme emploi. Nora, en quittant Bordeaux et en reprenant ses études, cherche à redéfinir son identité, à la fois sexuelle, mais aussi sa place précise dans ce monde. Leurs interactions tissent une toile complexe de relations humaines : amitiés, amours éphémères, désirs non réciproques. Mais ce microcosme intime ne suffit pas à ancrer l’histoire dans un Paris tangible. Le récit semble flotter, comme déconnecté de l’espace qu’il prétend habiter. Audiard s’appuie sur des idées parfois abstraites, no...