Sébastien Betbeder confie à Blanche Gardin le rôle d’une militante écologiste en rupture avec le monde, partie chercher dans les glaces du Groenland une forme d’absolu – ou de disparition. Entre comédie absurde et méditation mystique, le film déploie une poésie du froid, où la neige devient le miroir d’un monde en voie d’extinction autant qu’un espace de réconciliation intérieure.

Dans une série de plans tournés au Groenland, où la fragilité humaine se mesure à l’immensité aveuglante des glaces, s’inscrit un plan subjectif filmé à travers des jumelles : une femme, isolée sur cette étendue glacée, semble chercher quelque chose. Et puis, soudain, au terme de cette séquence inaugurale, elle est découverte immobile, figée par le froid : une mort, ou son simulacre. Le récit se déplace alors vers les montagnes du Jura, en France, où la même femme réapparaît et retrouve une figure de son passé (son frère, apprendra-t-on plus tard) qui l’accueille d’un geste brutal, un coup de pelle à la nuque.

Cette ouverture, à la fois opaque et limpide, brouille la chronologie autant que la perception : sommes-nous dans un souvenir, une anticipation, un songe ? La séquence du Groenland où la femme retrouve sa mort glacée précède-t-elle ou prolonge-t-elle cette rencontre dans les Alpes ? S’agit-il d’un retour dans le passé, d’une projection vers l’avenir où elle aurait survécu à l’incident, ou d’une ultime hallucination avant la mort ? Rien ne permet de trancher, et c’est dans cette tension que le film puise sa force. Betbeder s’attache précisément à cet écart, à cette oscillation entre disparition et révélation, où l’idée de la mort déjà annoncée semble se rejouer.

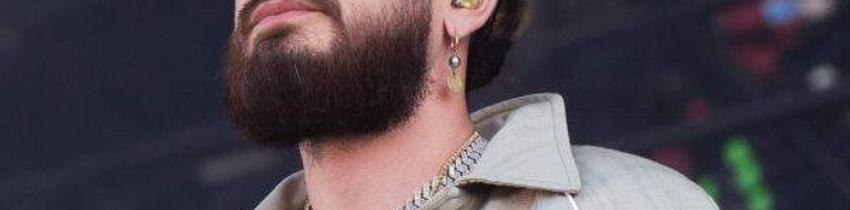

Teintée de violence implicite et d’un passé latent, la séquence semble paradoxalement moins fondée sur le fatalisme que sur la recherche d’un sens – celle de Coline Morel, personnage incarné par Blanche Gardin, qui affirme, avec une lucidité presque apaisée : « Je m’appelle Coline Morel, j’ai 46 ans, et bientôt je vais mourir. »

La passion hivernale du réalisateur français, déjà manifeste dans ses précédents films (notamment Debout sur la montagne et Le voyage au Groenland), atteint ici son acmé. La neige n’y est pas qu’un décor : elle devient matière spirituelle, vecteur d’équilibre entre comédie et tragédie, entre l’humour du quotidien et la gravité du destin. Dans cette blancheur qui absorbe tout, Betbeder retrouve quelque chose du mystère archaïque que d’autres cinéastes ont su capter, de William Wellman avec Track of the Cat à Val Guest avec The Abominable Snowman, jusqu’à Kurosawa et son Dersou Uzala. Mais là où ces maîtres scrutaient la nature comme une force souveraine, Betbeder y cherche, lui, ce que son héroïne nomme avec justesse « l’invisible qui fait partie du paysage ».

L’invisible fait partie du paysage

Si le film ne parvient pas tout à fait à accomplir son ambition, c’est sans doute en raison d’un déséquilibre inhérent à sa nature, tiraillée entre une quête spirituelle aux accents métaphysiques et contemplatifs et ce qu’il est plus profondément, une étude de caractère. Coline est une femme en lutte avec le monde autant qu’avec elle-même : écologiste fervente, insaisissable et provocatrice, mais aussi explorat...