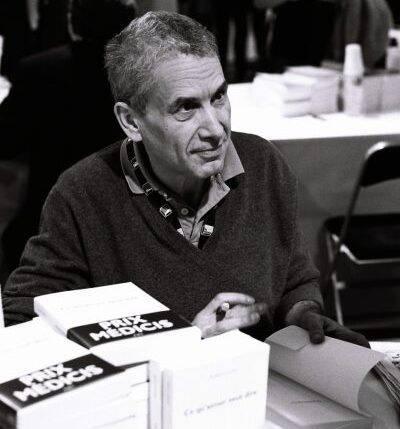

Zone Critique revient aujourd’hui sur le dernier roman de Mathieu Lindon, Hervelino, paru aux Éditions P.O.L. Marqué par de nombreux accents(auto)biographiques, cet ouvrage rend hommage à Hervé Guibert, romancier et ami de longue date de l’écrivain.

« Il y a longtemps que j’essaie d’écrire sur Hervé. Mais Hervé n’est pas un sujet, qu’est-ce que ça veut dire, écrire sur ?» Comme la punition de ceux qui restent, témoins d’une époque et arpenteurs de fantômes. Mathieu Lindon est de ceux-là qui, se rappelant, précipitent les preuves de ce qui a eu lieu dans un geste d’amour et d’écriture.

Un roman d’amitié

Mathieu Lindon s’aventure dans un élan de confession, comme pour conjurer la mémoire, dans ce qui apparaît rapidement comme un roman de la preuve, qui cherche à ancrer le lecteur comme son auteur dans la réalité de cette mémoire, livrant une peinture de la période romaine, où Guibert et lui-même étaient pensionnaires à la Villa Médicis. A ce titre la « Villa » occupe une grande partie du roman, terrain de jeu, ailleurs fécond mais pourtant marqué par le sceau d’une urgence à vivre, pour Guibert qui se découvre malade du sida, pour Lindon, qui l’accompagne : « « Il mourut quinze mois après notre retour. Mais ces deux années romaines furent pour notre lien, sans que je m’en rende compte sur le moment dans mon abrutissement coutumier, une espèce d’aboutissement dont quelque chose survit malgré les décennies. » L’Italie, marqueur de ce croisement d’une identité d’écrivain et d’une amitié sensible, où se nouent l’enjeu profond de l’écriture, le goût de la dolce vita, dont il rappelle la fantaisie, et l’intimité. C’est cette courte période de leur vie qui préside à l’écriture, pour ce qu’elle constitue de fondatrice : « « Le mot évoque l’Italie et l’Italie m’évoque Hervé, quoique pas à l’époque où Hervelino est né. Il date du début de notre relation et l’Italie était encore loin, on ignorait qu’elle en serait le stade quasi ultime. Au fil des années, j’y ai rejoint Hervé à l’île d’Elbe, dans la maison d’Hans-Georg ou à l’ermitage de Santa Caterina qu’il aimait tant, mais la Villa Médicis, ce fut une autre vie. Hervé y est arrivé pour deux ans à l’automne 1987, juste avant d’apprendre qu’il était séropositif. » Aussi l’Italie, acmé à bien des égards de ce carrefour des vies, convoque une chaleur ouvrant à l’écriture, qui donne son titre au roman de Lindon : « Hervelino : ça ne m’évoque pas tant Hervé que nous deux. Le mot est banal mais c’était lui et c’était moi, il l’avait repris à son compte. ». Et l’auteur d’ajouter : « Nos noms comptaient, ceux qu’on avait et ceux qu’on se donnait. Hervelino est-il ressuscitable ? » comme dans un appel profondément nostalgique au fantôme. Hervelino donc, surnom tendre, affectueux mais qui marque aussi l’originalité de la relation.

Voir Rome et mourir

Biographique d’une période de Guibert et autobiographie d’une période de Lindon, le roman s’organise comme un hommage et une confidence, comme une suite d’anecdotes et un deuil vivace. Manière biographique, puisque Lindon nous raconte Hervelino comme Guibert, à la Villa : « Hervé écrivit et fit paraître deux livres qui y eurent un grand retentissement (et au-delà !) durant son séjour à la Villa. L’Incognito raconte son arrivée et sa première année à l’Académie […]. » Autobiographique aussi pour l’intimité qu’il dévoile et analyse avec le recul : « J’ai été un temps amoureux de lui, au sens le plus sexuel, on était en contact permanent, normal que ça déclenche des exaspérations. C’était d’une certaine manière le prix à payer, l’exaspération des sentiments avait aussi ses avantages. »

Mais dans cette toile que tisse Lindon, évoquant les doux souvenirs d’une époque révolue, c’est le sida qui ne manque pas d’occuper une place singulière, comme marqueur d’une époque aussi, pour sa soudaineté, sa violence : « Le sida, je ne l’attache pas à Hervé ni à son travail, seulement à sa mort. J’ai lu et relu si attentivement ses textes auparavant que son identité d’écrivain n’est pas pour moi bouleversée par À l’ami qui m’a sauvé la vie et les textes suivants, quelles que soient leur force et leur qualité, l’émotion particulière qu’ils suscitent. » Puisque Rome, si capitale, l’est aussi parce qu’elle engage la fin certaine de Guibert. On aurait presque l’impression, dans ces instants de souvenirs et surtout d’une période légère et heureuse malgré tout, de lire le regret de Lindon de ne pas avoir pu sauver la vie de son ami, comme en témoigne ce lapsus qui semble avoir survécu à toutes les phases de l’édition : Lindon évoque, de Guibert, le roman À l’ami qui m’a sauvé la vie, au lieu du fameux A l’ami qui ne m’a pas sauvé la vie, texte dans lequel il raconte sa maladie. Là où le regret est impossible c’est bien la fugacité de la vie, épiphanie flamboyante, que retient Lindon avec la distance de la vieillesse émue : « Il va mourir » : c’est aussi sous cet angle que se présente dès l’origine et ces deux années durant mon séjour romain avec Hervé. Mais je suis toujours bouleversé quand ça apparaît explicitement. »

La preuve par l’image

Ainsi, il actualise la parole de Guibert qu’il rend au lecteur, livrant leur intimité, tout en poursuivant le travail de mémoire

Au récit de l’époque romaine, brève mais forte, marquée par la construction individuelle au gré d’une amitié considérable, succède une seconde partie plus fragmentaire, comme si Lindon, sentant la fin du texte arriver, précipitait les preuves, témoignages d’une intimité touchante, offertes aux lecteurs. On trouve effectivement une succession de 17 dédicaces d’Hervé Guibert à Mathieu Lindon, dans l’ordre chronologique de la parution des œuvres de Guibert et donc d’écriture. Les papiers, dont Lindon retranscrit les copies, comportent tous l’entête de l’ouvrage en question qui vient de paraître, rappelant par la preuve écrite le lien profondément littéraire qui préside à l’amitié des deux hommes et la nourrit. L’événement et le support littéraire viennent parachever le lien intime. Il est étonnant et du reste touchant de voir combien Lindon travaille à expliciter la plupart des références de Guibert, à la fois pour inscrire en contexte le propos rapporté et comme élément qui vient marquer la légèreté tendre qui soude le rapport amical. Ainsi, il actualise la parole de Guibert qu’il rend au lecteur, livrant leur intimité, tout en poursuivant le travail de mémoire. Dans une démarche commentative, Mathieu Lindon explique par exemple, alors que Guibert écrit « pour Avoriaz », dans un billet de 1980 à la parution de son roman-photo Suzanne et Louise : « Avoriaz est une station alpestre qui accueillait un festival de film fantastique où nous fûmes cinq jours de l’hiver 1980, lui pour Le Monde et moi pour le Nouvel Observateur, ancêtre de l’Obs. […] Ce fut notre premier voyage ensemble, on se sentait mal même si on prenait tous nos repas tous les deux, et traverser cette fête qui était une épreuve où nous rîmes beaucoup nous rapprocha encore. » Le mot que Guibert lui adresse un an plus tard, pour la parution de L’Image fantôme, en juillet 1981, engage Lindon à ce nouveau commentaire : « C’est aussi le premier livre d’Hervé à être paru aux éditions de Minuit, alors dirigées par mon père, après tous les textes qu’il avait publiés dans la revue Minuit, alors dirigée par Denis Jampen et moi. » En 1984, la parution du Seul visage est l’occasion de croiser le travail photographique de Guibert dans une réflexion nostalgique qui rappelle le présent de l’écriture de Lindon, en proie aux souvenirs. Il reproduit une photographie, « Berlin-Est », de l’œuvre de Guibert à l’occasion d’un voyage à Berlin au festival de cinéma, les promenades entre amis, la rencontre d’un jeune garçon qui leur sourit et le geste artistique de Guibert. L’occasion est ici faite de contextualiser à nouveau, de rappeler le rôle de l’histoire dans l’élan artistique, en appuyant sur l’émotion des auteurs. D’une certaine manière, Lindon rejoue la partition entre la pudeur et l’impudeur, telle que l’interrogeait Hervé Guibert, dans le film documentaire du même nom mais également dans son travail autofictionnel. Et rejouant cette partition il rend présent un Guibert tout en émotion, au risque de l’impudeur parfois, mais qui le livre d’autant plus intime au lecteur en offrant à lire sa propre intimité amicale et littéraire.

Roman de la preuve donc et d’une preuve aussi visuelle, Mathieu Lindon confie et montre son attachement, comme une déclaration d’amour toujours vivace à l’ami qui n’a pas pu demeurer vivant. Roman de l’anecdote aussi, qui offre un doux témoignage pour ce triste trentième anniversaire mais charme par une mélancolie qui nous inscrit dans l’écriture à l’œuvre.