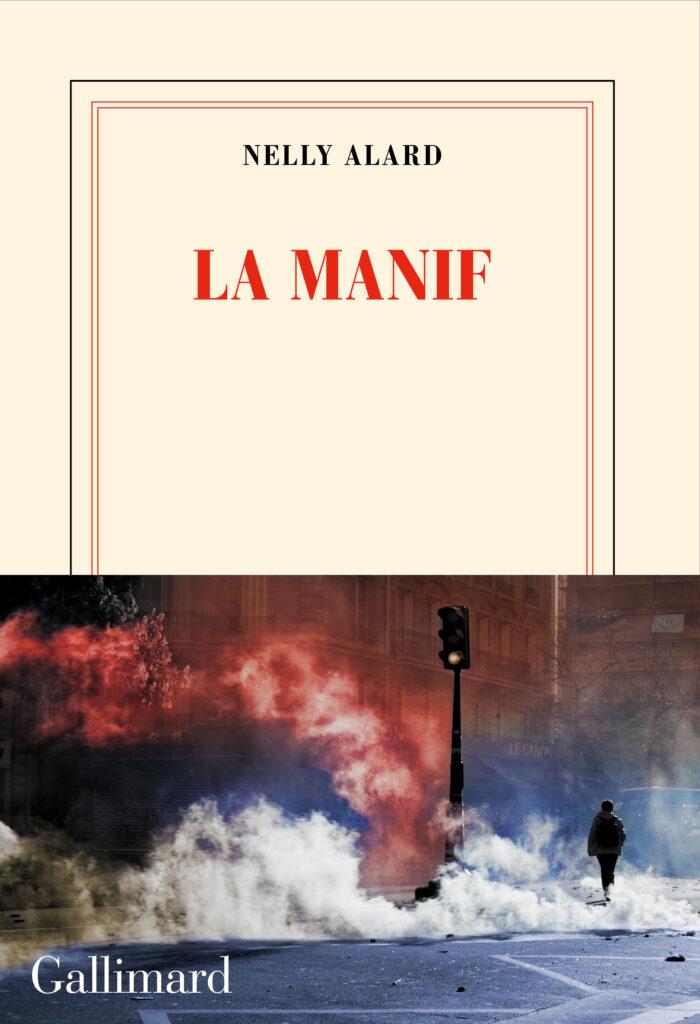

Le roman La Manif se plonge dans le fracas de l’intime et les tumultes d’un conflit social. Au cœur du récit, une famille fragmentée par les années et les incompréhensions se retrouve projetée dans une véritable crise : Romain, le fils cadet, est grièvement blessé lors d’une manifestation contre la loi Travail. L’écriture y est rigoureuse, accompagnée d’une économie stylistique qui permet à la voix narrative de venir explorer les failles, les tensions et les attachements qui définissent ces relations humaines, avant et après l’irréparable.

En effet, l’accident de Romain force ses proches à affronter l’urgence médicale et leurs propres conflits intérieurs. Clotilde, sa sœur aînée, médecin habituée à gérer des crises, doit cette fois concilier son rôle de professionnelle et celui de sœur, tandis que Judith, la benjamine, est confrontée à ses regrets quant à l’évolution tardive de sa relation avec Romain. Leur mère, Agnès, oscille entre sidération et culpabilité et leur grand-mère Françoise, particulièrement attachée à Romain, revisite leurs derniers échanges avec un douloureux sentiment d’impuissance. L’hôpital, lieu important dans l’œuvre, est celui de la cristallisation de leur angoisse et révèle les failles et les attachements familiaux, tandis que le contexte politique des manifestations résonne comme l’écho des conflits qui les traversent. Comment exprimer l’inéluctable quand les mots eux-mêmes échappent à ceux qui tentent de dire leur détresse ?

Réalisme clinique au service du drame

La gravité du récit se déploie principalement dans le milieu hospitalier, espace où l’urgence et la froideur institutionnelles confrontent les proches à des vérités aussi brutales que tragiques. La précision clinique traverse alors les pages avec une intensité glaçante. Par exemple, lorsque l’anesthésiste Noémie détaille l’état de Romain, les mots, dans leur fragilité, sont lourds de sens : « À son arrivée, il était Glasgow 3. Le scanner montrait une embarrure assez importante […] et l’évolution de l’œdème reste critique. ». Les termes médicaux, neutres en apparence et universels en connaissance, traduisent une réalité qui ne peut plus être ignorée : la vie de Romain est suspendue à une décision chirurgicale.

Ce réalisme prend une autre dimension lorsque Clotilde, chirurgienne aguerrie mais ici simple sœur, découvre son frère inconscient. « Elle ne voit que ça : la plaie suturée n’importe comment, […] des traces noires, comme des brûlures, tout autour. » La maîtrise professionnelle de Clotilde vacille donc face à la vulnérabilité de son frère, creusant le fossé entre son devoir médical et l’attachement familial.

L’hôpital devient plus que lieu de soin, il prend les dimensions d’un lieu d’oppression, comme l’est plus particulièrement la salle des familles, décrite avec une froideur chirurgicale qui reflète l’inhospitalité des lieux : « Cette lumière crue et sans pitié […] accentue les cernes et la couleur blafarde des visages. » La lumière, symbole ici d’une vérité inéluctable, isole davantage les proches dans leur angoisse. Et quand Clotilde, accompagnée de Zoé, doit affronter la réalité, les gestes médicaux deviennent autant de ruptures entre la famille et Romain. « Le brancard passa à toute allure, sans qu’elle puisse toucher son frère ni lui parler. »Cette rapidité mécanique incarne le décalage entre le rythme clinique et le besoin humain de saisir un instant, d’exprimer une émotion, de vivre encore un peu face à la menace de la mort.

Cette rapidité mécanique incarne le décalage entre le rythme clinique et le besoin humain de saisir un instant, d’exprimer une émotion, de vivre encore un peu face à la menace de la mort.

Une famille au bord de l’implosion

Le drame agit comme un révélateur des failles familiales. Clotilde, personnage central du roman, incarne une maîtrise apparente. Mais ses pensées tr...