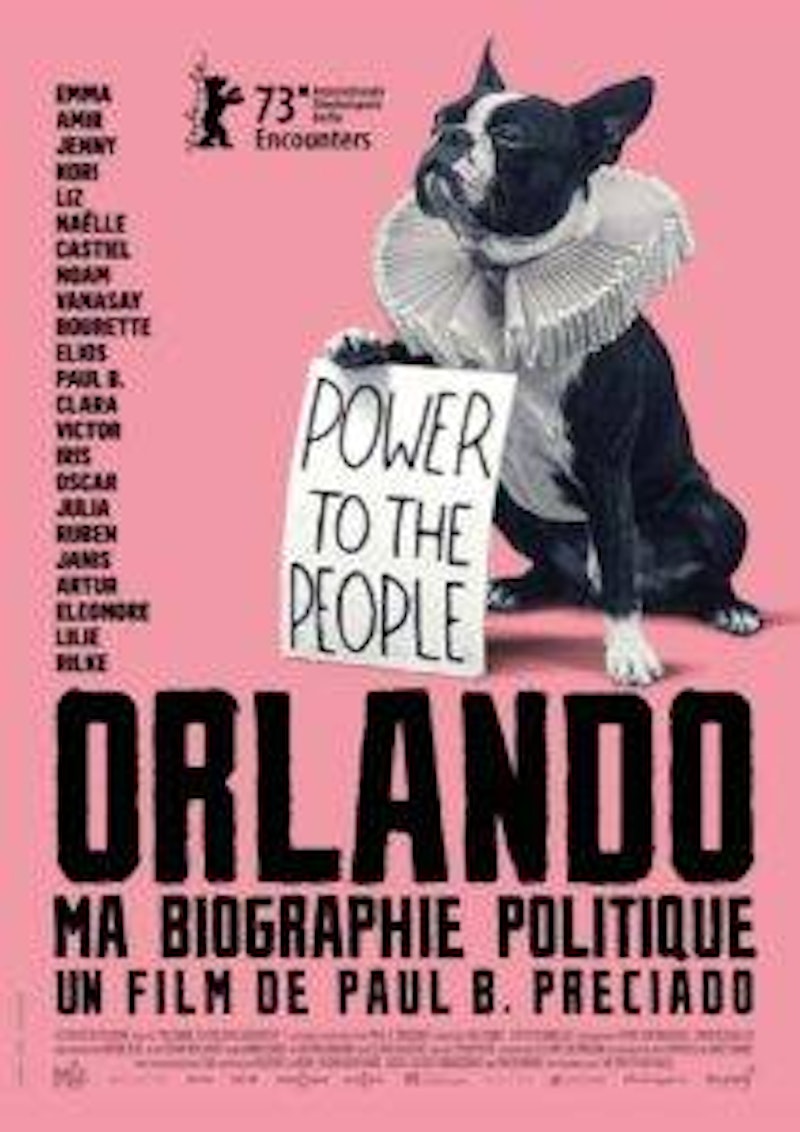

Remarqué pour Testo Junkie : sexe, drogue et biopolitique (2008), Paul B. Preciado signe une adaptation très libre du roman de Virginia Woolf, Orlando. Primé quatre fois à la Berlinale, ce film se présente comme une oscillation fascinante entre fiction, documentaire et épître personnelle.

« Souvent, on me demande pourquoi je n’écris pas ma biographie. Et je réponds : parce que putain de Virginia Woolf, l’a écrite il y a cent ans. » C’est sur ces mots que s’ouvre le film de Paul B. Preciado, philosophe et figure de proue de la lutte trans en France.

Le film est un acte militant, c’est peut-être là d’ailleurs sa force et son principal défaut.

Adoptant la collerette du personnage, ses Orlando se font tour à tour barde, personnage du roman et déroulent un réseau d’histoires qui se rencontrent, se mêlent et se font écho, l’histoire individuelle ne pouvant être séparée de celles qui l’ont précédée et qui l’accompagnent. Porté par une volonté de faire Histoire (tout en faisant histoires), le principe esthétique et politique qui guide le film est celui du partage : par la parole et par leurs corps, les Orlando exposent quelque chose de leurs vies mais aussi celle des autres, ceux qui sont venus avant eux, ceux qui viendront après, on l’espère, dans un monde propice au déploiement de leurs identités. Ce faisant, ils témoignent de certains enjeux compliqués qui jalonnent la vie de la plupart des personnes trans : difficulté à changer de nom, médicalisation condescendante et violente (avec l’apparition comique de Frédéric Pierrot en psychiatre vénale), violences diverses.

Je et un autre

Paul B. Preciado présente le passage d’un état féminin à un état masculin (ou l’inverse) tout aussi radicalement politique que radicalement poétique. Nommer le monde puis le renommer apparaît dès lors comme le geste du poète.

Toute la beauté de la pensée de Paul B. Preciado tient dans cette croyance en la force du langage, à sa capacité de métamorphoser les êtres. Mais toute la force de sa pensée tient surtout en l’idée que cette transformation de l’individu est tout aussi fragile et difficile que radicale et révolutionnaire. Si l’esthétique kitsch du film peut nous rappeler l’esthétique queer du réalisateur allemand Rainer Werner Fassbinder, cette attention formelle ne vient pas oblitérer le fond, la force politique du film. Le film est un acte militant, c’est peut-être là d’ailleurs sa force et son principal défaut. Dans ce manifeste trans aussi joyeux que douloureux, il convoque des figures essentielles de la lutte, comme Christine Jorgenson, la première femme trans à avoir faire de la chirurgie esthétique ou Marsha P. Johnson, une militante trans américaine. Symbole : c’est Virginie Despentes, son ex-compagne, figure d’une certaine idée de la révolution féministe, qui clôt la série des confessions des Orlando.

Paul B. Preciado éprouve aussi le pouvoir des images, l’ultime métamorphose étant celle des imaginaires. Son Orlando, ma biographie politique sème un trouble dans le genre : hybride (entre la fiction et le documentaire), politique, poétique, punk… Libre, en somme.

- Orlando, ma biographie politique, un film de Paul B. Preciado. En salles le 29 novembre.