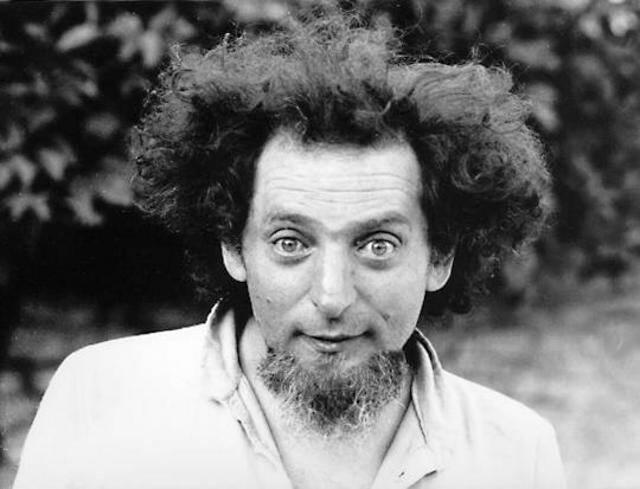

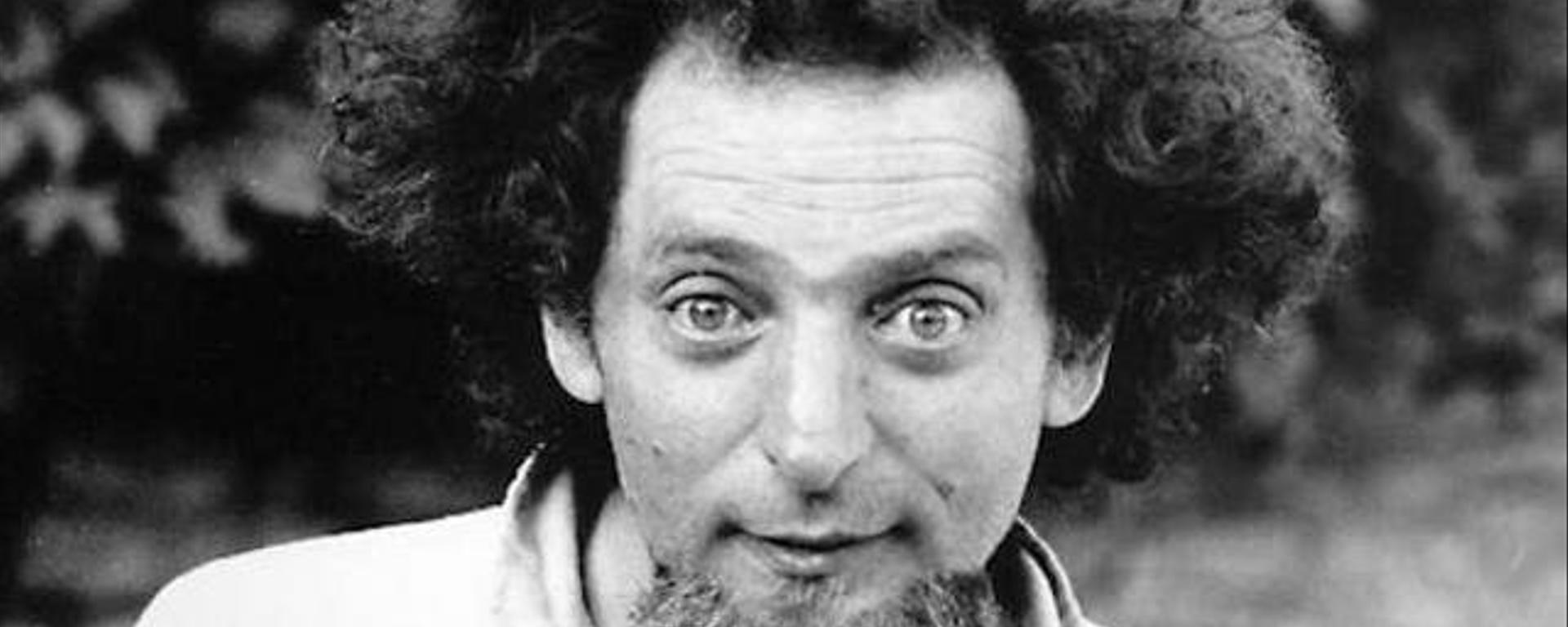

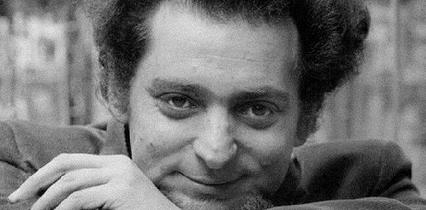

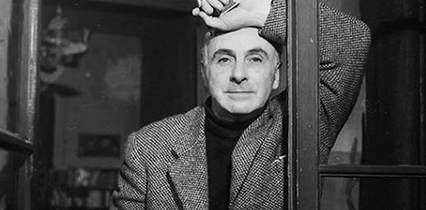

Pour une sociologie poétique

« Tu ne diras pas sur quatre, huit, ou douze feuillets ce que tu sais, ce que tu penses, ce que tu sais qu’il faut penser sur l’aliénation, sur les ouvriers, sur la modernité et les loisirs, sur les cols blancs ou sur l’automation, sur la connaissance d’autrui, sur Marx rival de Tocqueville, sur Weber ennemi de Lukacs ».

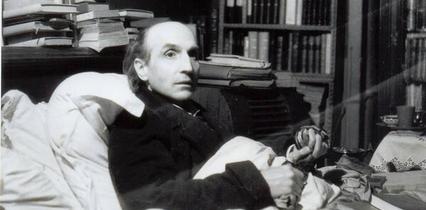

Perec se fait l’écho de la réification du monde, de la mécanisation des comportements et des habitudes.

En 1947, dans La France contre les robots, Bernanos pouvait encore s’insurger contre le progrès technique et la civilisation qu’il percevait comme « une conspiration universelle contre toute espèce de vie intérieure ». Vingt ans plus tard, Perec se fait l’écho de la réification du monde, de la mécanisation des comportements et des habitudes. Il ne s’agit plus de crier mais de décrire. Le fourmillement des rues, la migration horaire, la façon dont les gens émettent avec leur bouche des messages apparemment pourvus de sens : autant d’actions qui possèdent un but d’un point de vue individuel mais qui confinent à l’absurde lorsqu’elles sont observées depuis la terrasse d’un café. « Tu ne sais rien des lois qui font se rassembler ces gens qui ne se connaissent pas, que tu ne connais pas, dans cette rue où tu viens pour la première fois de ta vie, et où tu n’as rien à faire, sinon regarder cette foule qui va et vient, se précipite, s’arrête : ces pieds sur les trottoirs, ces roues sur les chaussées, que font-ils tous ? Où vont-ils tous ? »

Perec prend appui sur le même principe poétique dans sa Tentative d’épuisement d’un lieu parisien où le lecteur se retrouve confronté au silence déraisonnable du réel. Encore une fois, il s’agit d’observer la chaîne des gestes du quotidien, de porter sur ces pratiques un regard neutre. À force de précision dans l’énumération, le système explose et le réel se fissure. Énoncer le quotidien suffit à le faire disparaître et provoque une impression d’inquiétante étrangeté. Que les autobus passent, que les passants marchent, que vienne la nuit, sonnent les heures, il demeure. « (pourquoi compter les autobus ? sans doute parce qu’ils sont reconnaissables et réguliers : ils découpent le temps, ils rythment le bruit de fond ; à la limite, ils sont prévisibles.) ».

L’ordre du monde et le désordre intérieur

Ses récits s’orchestrent et s’articulent autour de la faillite et de la perte.

« L’écriture me protège. J’avance sous le rempart de mes mots, de mes phrases, de mes paragraphes habilement enchainés, de mes chapitres astucieusement programmés. Je ne manque pas d’ingéniosité. Ai-je encore besoin d’être protégé ? Et si le bouclier devenait un carcan ? Il faudrait bien, un jour, que je commence à me servir des mots pour démasquer le réel, pour démasquer ma réalité. » Cet extrait d’un article de Perec publié dans La cause commune sous le titre « Les gnocchis de l’automne » met le doigt sur le jeu dangereux auquel Perec est confronté. Au-delà du titre amusant, réécriture parodique de la fameuse sentence inscrite sur le frontispice du temple de Delphes, « gnothi seauton », autrement dit, « connais-toi, toi-même », l’ironie lancinante de Perec fait signe vers le spectre de la perte.

Un roman sans filiation

Il imagina un obscur roman hors du commun où s’articulait l’association d’un non-dit. Un individu à l’air normal, Anton Voyl, possédait l’intuition d’un tabou, d’un quoi vacant. Ainsi naquit, mot à mot, un projet biscornu construit à partir d’un attirail narratif inspirant. La Disparition apparaît d’abord insignifiant mais fait allusion à un vrai motif, à un profond soupir. Un bouquin sur la passion pour l’accumulation, par plaisir du mot mais aussi par amour du combat.

Vue en coupe d’un immeuble malade

Chaque mot posé par Perec n’est pas un jalon mais un détour. Interroger notre quotidien, c’est porter un regard oblique sur l’existence, analyser les rouages d’une vie qui s’enlise au rythmes des heures et des jours. Les contraintes formelles fonctionnent comme un piège qui somme le lecteur de s’interroger sur ce qui constitue son lieu souterrain, le fil de sa mémoire, la trace de son identité. Après avoir perdu ses parents, Perec s’est donc résolu à écrire sans eux.