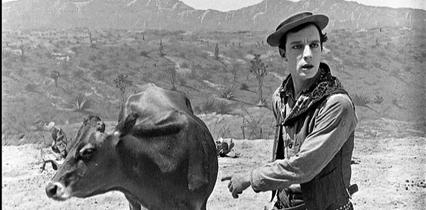

Dans Sabotage, Daniel Goldhaber documente les étapes préparatoires d’un attentat contre un oléoduc au beau milieu du Texas. La puissance de son sujet – l’écoterrorisme, la terreur climatique – se mesure ici au travail sur les genres, en l’occurrence le film de braquage sur fond westernien.

De la guerre

Au temps long de l’exposition des raisons, Daniel Goldhaber préfère le moment décisif du passage à l’action. Les étapes du processus semblent découler d’une transposition littérale du titre original de l’ouvrage. On a pu comparer Malm à Lénine : l’un se demandait en 1902 que faire, l’autre se pose la question du comment faire après la série d’échecs des actions non violentes dans les années 2000. Sabotage se présente comme un petit mode d’emploi. On assiste à la destruction d’une infrastructure industrielle, on apprend quels types d’explosifs sont employés, comment se déroule le repérage du lieu de l’attaque, comment on minute précisément chacune des actions individuelles qui mèneront à l’apothéose finale avant que la police n’intervienne. Par clarté, il faut entendre donc une représentation de l’espace et du temps qui obéissent à un impératif de lisibilité. Chacun des membres du collectif qui entreprend la destruction du pipeline est identifié par un flashback astucieux sous forme d’origin story (lieu d’habitation, datation de la prise de conscience et événement traumatique qui précipite la décision d’agir). Les destinées individuelles n’ont de valeur que dans la mesure où elles expliquent le sens du projet commun sans que Goldhaber ne s’appesantisse pour autant dans des considérations psychologiques. Contrairement à Josh dans Night Moves de Kelly Reichardt, dont l’action échoue d’ailleurs, les militants de Sabotage ont déjà fait leur choix, et leurs mobiles ne sont pas indéfiniment décortiqués. La lutte politique, anonyme et collective est rendue à sa forme la plus simple et la moins mélodramatique.

Sabotage glamourise l’insurrection écologique en la rendant irrésistiblement divertissante.

L’espace quant à lui, l’immense et désertique Texas spolié par des groupes industriels anonymes, devient le lieu d’une possible recréation, de ce que l’historien américain Richard Slotkin appelait « la régénération par la violence ». Au détour d’une conversation badine dans les jours qui précèdent l’attaque, Xochitl, la meneuse, déclare agir pour créer les conditions d’une reconstruction. Ainsi, comme dans un western à l’issue de la guerre de Sécession, il s’agit pour certains de prendre en charge la Reconstruction du Sud des États-Unis. Pour d’autres, comme Michael, en arriver à la fabrication artisanale de bombes, c’est hurler à la face du monde qu’il n’y a désormais plus rien à sauver et que l’humanité court à sa perte.

Quel que soit le point de bascule, Goldhaber suggère avant tout qu’il est temps de réintroduire la catégorie critique de la classe dans l’analyse de l’écoterrorisme. Les vignettes sur les personnages font un état des lieux : expropriation, maladie, pollution de l’air sont autant de symptômes d’une paupérisation qui a changé de forme. Le personnage de Dwayne, vieux propriétaire terrien réactionnaire qui se bat contre les rustlers modernes dans son Texas natal, désamorce le procès habituel en petite bourgeoisie. Au lieu de déplorer la vanité des actions collectives, Sabotage glamourise l’insurrection écologique en la rendant irrésistiblement divertissante. Le film raconte une vraie victoire et fait l’éloge de l’intelligence militante pour examiner comment l’imaginaire politique se recompose. Il n’est plus temps d’anticiper, de prévoir la catastrophe, d’appeler sagement à la prise de conscience ou de traiter l’urgence climatique sur le mode de la satire. Goldhaber refuse les faux-fuyants et fait de l’engagement écologique une urgence du présent.

Sabotage, un film de Daniel Goldhaber, avec Ariela Barer, Kristine Frøseth, Sasha Lane, Lukas Gage. En salles le 26 juillet.