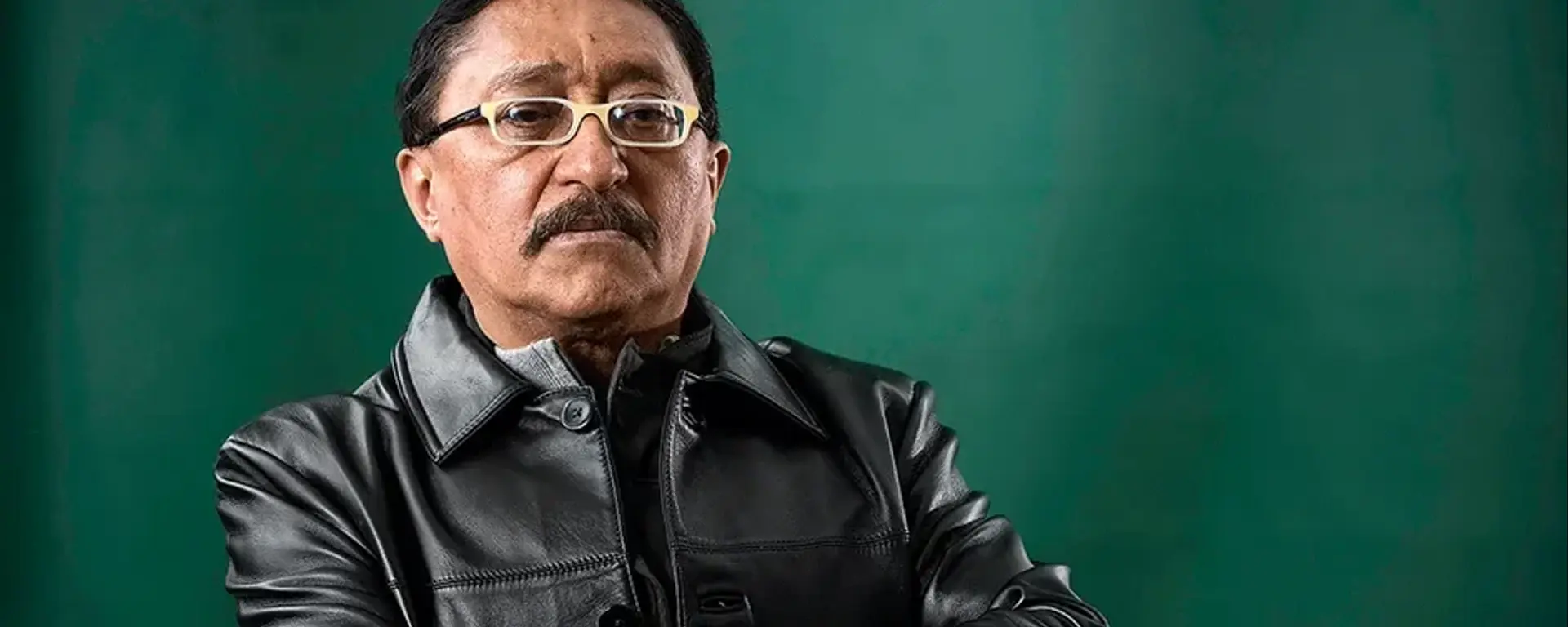

Sergio González Rodríguez est un écrivain et journaliste mexicain dont l’œuvre se confronte au mal étrange et protéiforme qui gangrène son pays, l’ultraviolence. Dans L’homme sans tête, paru en France en 2009, et réédité cette année par les éditions de l’Ogre, il porte ses regards sur une pratique qui la résume et la symbolise, la décapitation. Des Aztèques aux cartels mexicains, en passant par la Révolution française et Daesh, cet essai littéraire explore les dimensions multiples et terrifiantes d’un geste tranchant qui pétrifie les sociétés contemporaines.

L’homme sans tête est d’abord une enquête journalistique dans laquelle l’auteur se met en scène sillonnant un pays miné par le narcotrafic. De la baie d’Acapulco à Veracruz, de la frontière étasunienne au Yucatan, il piste les stigmates d’une violence débridée qui meurtrit un territoire déjà marqué par la colonisation, l’esclavage, les guerres et les révoltes politiques. Il interroge journalistes, policiers, experts en services secrets et même décapiteurs. Il énumère les assassinats, les disparitions inexpliquées, les découvertes sinistres – charniers, corps sans tête ou têtes sans corps –, établissant une véritable carte de l’horreur. Se révèle au fil des pages une géographie du mal, structurée autour de l’économie informelle de la drogue, mais aussi des institutions censées garantir la paix. La drogue, la corruption et la violence organisent le Mexique, se substituant à l’État de droit.

Depuis les années 2000, cette violence est devenue de plus en plus démonstrative et les pratiques macabres, comme la décapitation, se sont généralisées. Car, il ne s’agit pas seulement pour les bourreaux de punir et d’éliminer, mais d’assoir leur pouvoir en répandant la peur : « Pendant que les autorités mexicaines échouaient dans leur lutte contre le crime organisé et que le pays ne pouvait se vanter d’avoir un État de droit que du point de vue de l’irresponsabilité, une architecture institutionnelle accueillant le funeste, le cadavérique et les rebuts s’édifiait. C’est une construction obscure, une sorte de ramification au drainage profond qui, symboliquement, menace toute la société et veut s’installer dans une permanence anesthésiante, avec pour mot d’ordre inacceptable : “Ne te mêle pas de ce qui ne te regarde pas.” ». Les mises en scène de décapitations s’adressent ainsi autant aux cartels concurrents, qu’aux journalistes, aux politiques, aux militants et en définitive à l’ensemble de la société. Alors, dans un seul geste, c’est toute la vie politique et sociale d’un pays, désormais menacé par la propagation d’une cruauté illimitée, qui bascule.

Extrême modernité

La pratique de la décapitation n’est évidemment pas nouvelle, au Mexique comme ailleurs. Elle a été pratiquée par de nombreuses civilisations – dont les précolombiennes – comme un moyen d’instaurer symboliquement un ordre de la peur, sapant les possibilités de réaction. La Révolution française, son basculement dans la Terreur, est un exemple parmi d’autres de ce pouvoir symbolique conféré au geste de séparer une tête de son corps. À l’époque contemporaine, la décapitation est revenue sur le devant de la scène par l’intermédiaire des terroristes islamistes, puis des narcotrafiquants sud-américains. Avec le développement d’Internet, la diffusion massive d’images horrifiques s’est intégrée au dispositif symbolique. La duplication à l’infini du geste fatidique au moyen de l’image numérique peut maintenant répandre la peur à un niveau global et recouvrir le monde d’une Toile d’effroi anesthésiante. Pareils à Persée brandissant la tête de Méduse pour pétrifier ses adversaires, les nouveaux bourreaux, en captant nos regards, paralysent nos esprits.

Pareils à Persée brandissant la tête de Mé...