Alors que la France s’apprête à connaître une nouvelle journée de mobilisation nationale le 10 septembre, la révolte citoyenne reprend sa place dans l’espace public. Elle évoque ces images désormais familières : rues paralysées, transports stoppés, colères bruyantes. Mais derrière les pancartes et les slogans, que reste-t-il des luttes une fois les rues vidées ?

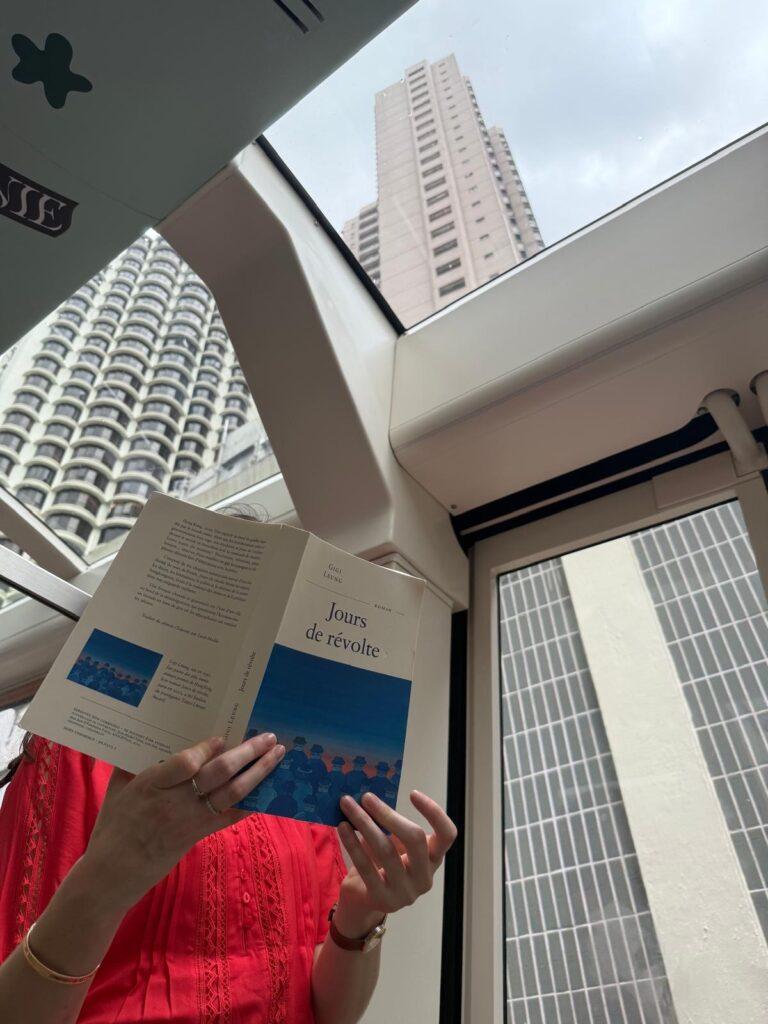

C’est à cette interrogation que répond, en creux, le roman Jours de révolte de Gigi Leung, paru aux éditions Fayard le 13 août dernier. En ravivant la mémoire du Mouvement des parapluies à Hong Kong, l’autrice propose une réflexion percutante sur les formes que prennent les résistances modernes et ce qu’elles révèlent de nos sociétés, ici comme ailleurs. À travers ce regard venu d’Asie, le roman éclaire, par contraste, nos propres combats citoyens en France, souvent dépeints comme désordonnés, violents ou désespérés.

L’organisation face à une violence insidieuse

Jours de révolte rappelle l’existence du Mouvement des parapluies, célèbre pour son organisation et son pacifisme, mais vite effacé de l’actualité, éclipsé par le Covid et les crises successives. Né en 2014, ce mouvement portait l’espoir d’une génération refusant de voir l’autonomie juridique et politique de Hong Kong se dissoudre sous les pressions de Pékin. En 2019, les manifestants demandaient le retrait d’un amendement à la loi d’extradition, estimant qu’il compromettrait l’indépendance du système judiciaire hongkongais. Les parapluies, à l’origine, servaient à se protéger des gaz lacrymogènes et sont ensuite devenus emblèmes de cette lutte, pacifique mais frontale face à une violence d’État insidieuse et parfois meurtrière.

Gigi Leung retrace cette répression à hauteur humaine. Elle ne se contente pas de lister les arrestations ou les charges policières, elle donne corps aux doutes, à la peur du lendemain, à la surveillance constante, à la disparition progressive des espaces d’expression. Cette génération, souvent caricaturée comme passive ou absorbée par le numérique, s’organise pourtant avec une rigueur remarquable pour défendre son autonomie. Le téléphone devient outil d’information, de coordination et de résistance, et non plus seulement une fenêtre vers un ailleurs fantasmé.

Ce portrait de jeunes manifestants organisés, disciplinés, presque méthodiques, entre en résonance avec certaines séquences françaises, où des mouvements comme les Gilets jaunes ou le Mouvement social contre la réforme des retraites ont été accusés de chaos ou d’amateurisme. Mais que vaut l’ordre quand il est opposé à l’écoute ? Et que vaut la démocratie quand elle ne respecte plus sa propre définition ?

La fatigue de la rue

Malgré l’engagement, les incertitudes persistent. Peut-on encore croire à l’utilité d’une mobilisation quand le combat semble perdu d’avance ? L’illusion d’être entendu épuise. Le manque de retombées visibles démobilise, creusant un fossé entre la rue et l’appareil d’État. À Hong Kong, le pays a bien été bloqué, mais le pouvoir, lui, a su bloquer les mémoires, aidé par une pandémie mondiale venue refermer le couvercle sur toute contestation. L’élan collectif semble enfoui mais une crispation demeure. Silencieuse, latente, elle est contenue par crainte de réveiller la violence des deux camps, dans un contexte où la Chine affirme de plus en plus sa puissance sur la scène diplomatique.

Ce que décrit Gigi Leung, c’est aussi la grande lassitude des luttes. Une lassitude que l’on connaît ici, en France, chez les militants les plus aguerris. La mobilisation s’essouffle, non faute de convictions, mais parce que les victoires semblent toujours provisoires, les reculs souvent durables. Comme les manifestants hongkongais, les Français ont vu leur droit de manifester encadré, surveillé, parfois criminalisé. Les violences policières, autrefois niées, sont désormais filmées, mais rarement sanctionnées. Le désespoir, parfois...