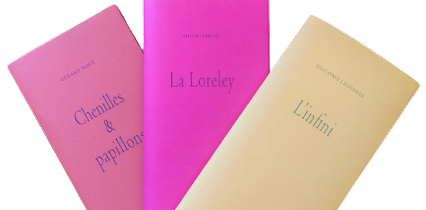

Dans leurs deux derniers oeuvres, sortes d’anthologies littéraires subjectives, parus ce janvier, Simon Liberati (113 études romantiques) et Charles Dantzig (Sur les chefs d’œuvres), nous parlent tous deux de l’écrivain Huysmans, plaçant son mythique A rebours au sommet de leur panthéon littéraire personnel. L’occasion était trop belle pour ne pas revenir sur cette oeuvre légendaire. Et Zone Critique l’a saisi. A rebours, l’agonie d’un phénix.

À rebours est un roman de Joris-Karl Huysmans paru en 1884 alors que son auteur était, intime d’Emile Zola, encore défenseur du naturalisme. La particularité de ce roman est qu’il ne s’y passe presque rien : la narration se focalise principalement sur le personnage principal, des Esseintes, un antihéros esthète et excentrique. Il est par la suite considéré comme le manifeste du décadentisme.

Comment résister à ce mystérieux livre à reliure jaune laissé par le personnage de Lord Henry à Dorian Grey, dans le chef d’oeuvre d’Oscar Wilde du même nom ? Cette opus unique en son genre pourrait-être considéré comme l’étendard du névrotique raffiné: le Codex de l’esprit qui se réjouit, au dessus de son temps, d’un juste orgueil solidement fondé dans l’incompréhension voire l’opprobre jeté par la grossièreté du monde sur ses délices compliqués et pervers. On ose fébrilement s’en réclamer, il est lu et relu. Un tel chef d’œuvre souffre à peine, en toute légitimité, l’énonciation de quelque défaut minime qu’il contient effectivement à l état de détails, mais ne ternissant cependant en rien ce travail de joailler. L’auteur le reconnait humblement (tout en nous les révélant le plus souvent) dans la fabuleuse préface qu’il écrira vingt ans après.

L’histoire, d’une simplicité contrastant vivement avec le naturalisme fertile des légendaires Soirées de Médan, où se regroupaient chez Zola, Huysmans, Maupassant, Céard, Hennique et Alexis, se résume en une tentative ratée de s’exiler du monde afin de se consacrer aux plaisirs de l’esprit, loin des turpitudes d’un XIXème siècle moribond, en un échec désespérant du dandysme.

Des Esseintes, ultime rejeton d’une noblesse épuisée, après avoir profité un temps des plaisirs d’une vaste fortune, ayant finalement asséché la veine des amitiés charnelles, des mondanités insipides et de l’exubérance juvénile décide, fébrile, de se retirer de Paris en un pavillon qu’il aménage en havre salutaire où il pourra se consacrer en paix à la lecture et aux raffinements des sens. Et c’est en effet un refuge délectable aménagé avec génie, décrit, justifié, exceptionnel détail après détail, composé d’essences rares et exotiques, de teintes choisies suivant d’habiles calculs, d’étoffes précieuses, de vitraux, de curiosités agencés avec la précision d’un goût sûr et d’une richesse remarquable. Tout y est visible, palpable, si vrai que l’on peut le sentir. Sa nervosité est endiguée par l’isolement total permit par un couple de vieux domestiques habitués à un rythme réglé de gardes malades. Ainsi seul, des Esseintes va pouvoir profiter d’une retraite quasi-monastique. Mais bientôt, malgré la perfection de son environnement, sa névrose resurgit gâtant un à un ses sens et ses plaisirs, le faisant délirer sans raison apparente. Après des espoirs de rétablissements, fruits de médications spirituelles et ingénieusement délicates soldées de pires rechutes, il est contraint d’appeler un médecin qui va finalement l’obliger à rentrer à Paris lui arrachant ces derniers mots:

“Comme un raz de marée, les vagues de la médiocrité humaine montent jusqu’au ciel et elles vont engloutir le refuge dont j’ouvre, malgré moi, les digues”

“Dans deux jours, je serai à Paris ; allons, […], tout est bien fini ; comme un raz de marée, les vagues de la médiocrité humaine montent jusqu’au ciel et elles vont engloutir le refuge dont j’ouvre, malgré moi, les digues. Ah ! le courage me fait défaut et le cœur me lève ! — Seigneur, prenez pitié du chrétien qui doute, de l’incrédule qui voudrait croire, du forçat de la vie qui s’embarque seul, dans la nuit, sous un firmament que n’éclairent plus les consolants fanaux du vieil espoir !”

Cette œuvre, que l’on ne peut réellement qualifier de roman, est singulière sous bien des rapports. Ses origines stylistiques, éclairées dans plusieurs de ses chapitres où des Esseintes décrit et fait l’inventaire de sa bibliothèque, mais aussi dans la préface, sont complexes. Contrairement à des courants manifestes tels que le classicisme ou le naturalisme, l’esthétique fin-de-siècle de la décadence n’est pas structurée par des règles énoncées. C’est un phénomène spontané dû, entre autre, à la désillusion conséquente aux troubles politiques ayant violemment secoués le XIXeme, à l’épuisement du romantisme et parallèlement à l’achèvement apparent du réalisme dans le naturalisme, au foisonnement artistique du Parnasse dont certains membres sont adulés par les jeunes auteurs tels Baudelaire ou Mallarmé – initiateur du symbolisme, et eux même admirateurs de l’onirisme d’Edgar Allan Poe. Ce mélange encore instable va voir naître des œuvres transitoires et syncrétiques où la nuance seule règnera liant de soigneuses contradictions.

Contrairement à des courants manifestes tels que le classicisme ou le naturalisme, l’esthétique fin-de-siècle de la décadence n’est pas structurée par des règles énoncées

À rebours, en effet, s’affranchit des règles du roman naturaliste ce qui vaudra à Huysmans les remontrances amicales de Zola, cependant il est rigoureusement documenté et critique, suivant le procédé de son maître. On retrouve chez des Esseintes des caractéristiques romantiques sans pour autant que ses épanchements lyriques soient bâillonnés par un pessimisme et une douloureuse résignation influencée par Schopenhauer. Les auteurs parnassiens se pressent dans sa bibliothèque, tels que Villier de lisle Adam et Verlaine, mais Leconte de lisle en revanche ne le satisfait plus. En effet, l’esthétique huysmannienne se détache définitivement de la règle antique (bien qu’il en apprécia particulièrement certains auteurs tels Lucain et surtout Petrone pour son Satiricon), pour se rapprocher bien plus de la sensation, du symbole, et du rêve, d’où l’amour porté par des esseintes, pour la triade composée de Poe, Baudelaire et Mallarmé.

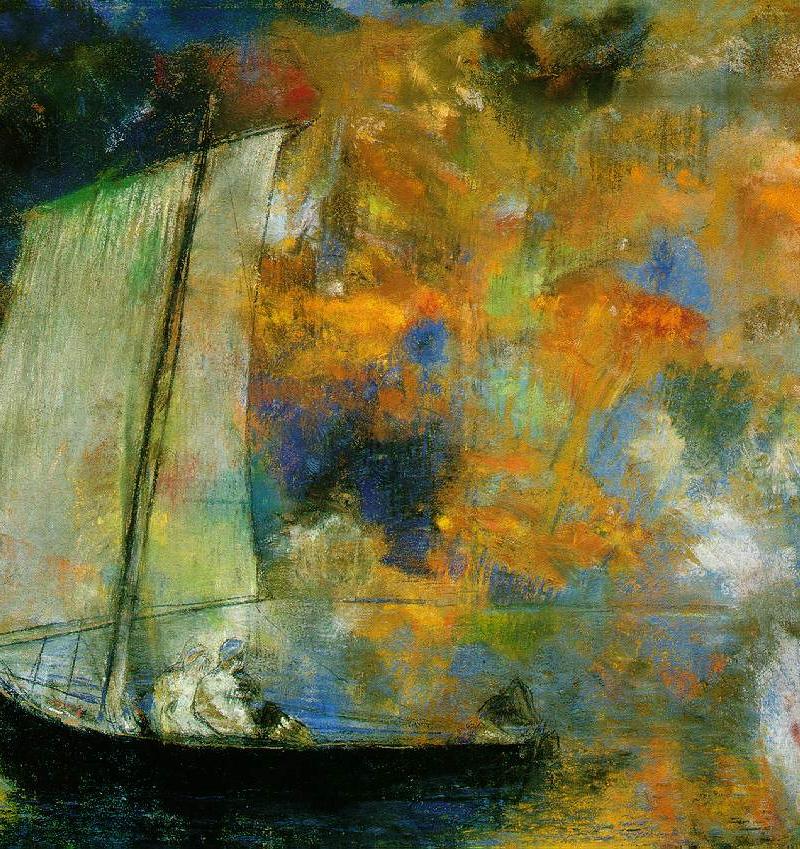

Des Esseintes, au même titre que “le roi des poètes” se pose en effet du coté du vice affirmé, mais admire cependant également les auteurs religieux, les plain-chants, l’art ecclésial. Toutes ces influences difficilement conciliables se retrouvent chez Barbey d’Aurevilly tant apprécié du personnage que de son auteur même. Il en résulte finalement un roman immobile ou les transports sont seuls ceux d’un psychédélisme retenu et sophistiqué, rappelant les productions singulières d’ Odilon Redon.

Si le symbolisme de cette œuvre n’est pas canonique, il n’en n’est pas moins réel mais sous une forme primitive où chaque objet énoncé est traduit au lecteur en une sensation précise créant une atmosphère richement inconsciente. Ce procédé, appliqué avec la même finesse de nuance à tous les sens, nous prodigue tantôt en essence concentrée de goût, d’odeurs, de sons, tantôt en bouquets symphoniques, ce distillat d’imagination subtile et cultivé que semble exhaler l’esthète ermite. Si l’orgueil de des Esseintes trouve un alter ego en votre propre esprit, alors il insinuera en vous un univers dont vous serez la caisse de résonance, le détenteur de l ‘harmonie, calme et intime, précédant les gouffres du doute, les cimes du désespoir, la fascination craintive du néant infini.

C’est précisément en ce point que réside la réelle transcendance de ce chef d’œuvre. Car outre le style unique dont Zola disait qu’A rebours était le précurseur et l’achèvement, résident en ce texte les bourgeons du remède à ce mal amer et doux de cette fin de siècle. En ce tiède bourbier du désespoir se cachent d’imperceptibles pépites, l’auteur en parle mieux que quiconque en sa préface, et c’est bien pour cela qu’il faut qu’elle soit lue après et non avant. il est tellement plus beau de les sentir, de les apercevoir par surprise. Cette vision en négatif est ponctuée d’indices révélant l’existence de couleurs encore plus belles. Par respect pour ce trésor, je vous invite à faire cet exercice. Plongez vous dans cette histoire, goûtez-la en amateur, imprégnez-vous de sa saveur amère, méditez la quelques temps. Puis, à la faveur d’un moment paisible, lisez-en la préface. Vous ne serez pas déçus.

Louis Clermont