Créée il y a moins de trois ans, les Editions de la Rémanence est une jeune maison qui s’est donnée comme programme de publier des écrits qui « transposent et questionnent la vie d’aujourd’hui dans le partage d’une expérience psychologique véritable ». En écho à ce projet éditorial à mi-chemin entre l’individuel et le collectif, le premier roman de l’enseignant-chercheur Arnaud Genon, publié dans la collection « Traces », donne à lire le récit d’une séparation douloureuse avec la mère. Par-delà la disparition de l’être cher et les défis de l’écriture autobiographique, Tu vivras toujours se veut « un livre sur l’enfance et l’innocence, sur l’aveuglement et la perte », bref une tentative de reconstruire le moi et de combler le néant.

Comment passe-t-on de la position de l’enseignant-chercheur qui dévoile l’œuvre autobiographique de l’autre à celle de l’écrivain-créateur qui se dévoile dans le jeu de l’écriture intime ? Quelle que soit la réponse, il y a indéniablement dans ce passage une prise de risque résultant de l’inversion des perspectives. Ici, le « je » devient à la fois le sujet et l’objet de l’écriture, l’organe et le miroir de l’auteur. Le chercheur s’invite dans le champ de la création, l’autobiographie se transforme en pratique scripturale. Arnaud Genon, qui travaille depuis longtemps sur l’écriture de soi et codirige avec Isabelle Grell le site autofiction.org, connaît parfaitement les implications de ce basculement. Sur la quatrième de couverture, il définit son œuvre comme « un court roman, plus précisément une autofiction, c’est-à-dire une autobiographie consciente de son impossibilité ». Depuis Serge Doubrovsky, on sait que le terme « autofiction » non seulement invite à une reconfiguration du pacte autobiographique mais transforme également la fiction en outil indispensable à la quête identitaire. Tu vivras toujours assume parfaitement cette composante fictionnelle car « on a beau vouloir se raconter au plus proche du vécu, on n’échappe jamais à la fiction, à notre propre fiction, celle dont on est fait ». Pour se raconter, on n’a pas d’autre alternative que d’apprivoiser les zones d’ombres et d’en faire l’autre matière de l’écriture. Ainsi, dans le bref récit autobiographique d’Arnaud Genon, la fiction est associée à la métaphore du récit impossible. « Je voudrais être enfant, avoir ma mère encor » : l’épigraphe empruntée à Jules Laforgue donne le ton. On le sait : la tentative autobiographique ne peut ni renverser l’ordre des choses ni modifier le cours du temps. Tiraillée entre le flux de la mémoire et les échos d’une identité fragmentée dans la distance spatio-temporelle, l’écriture de soi est souvent un vœu mis en suspens, une prière jetée à la face du monde et des lecteurs. Dès lors, que reste-t-il de l’aventure autobiographique sinon les contours d’une lutte ouverte et incertaine ?

Ecrire contre le néant

Dans son premier roman, Arnaud Genon écrit donc contre le néant et ses incarnations : la mort tragique de la mère, le vide causé par sa disparition.

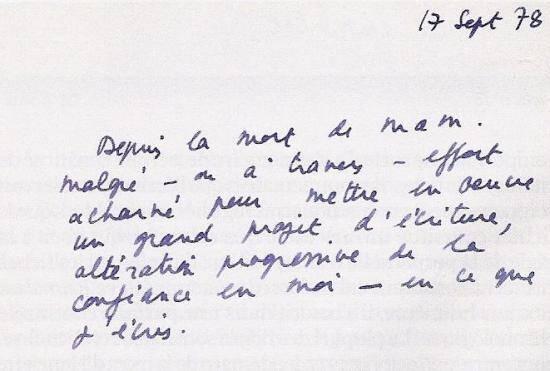

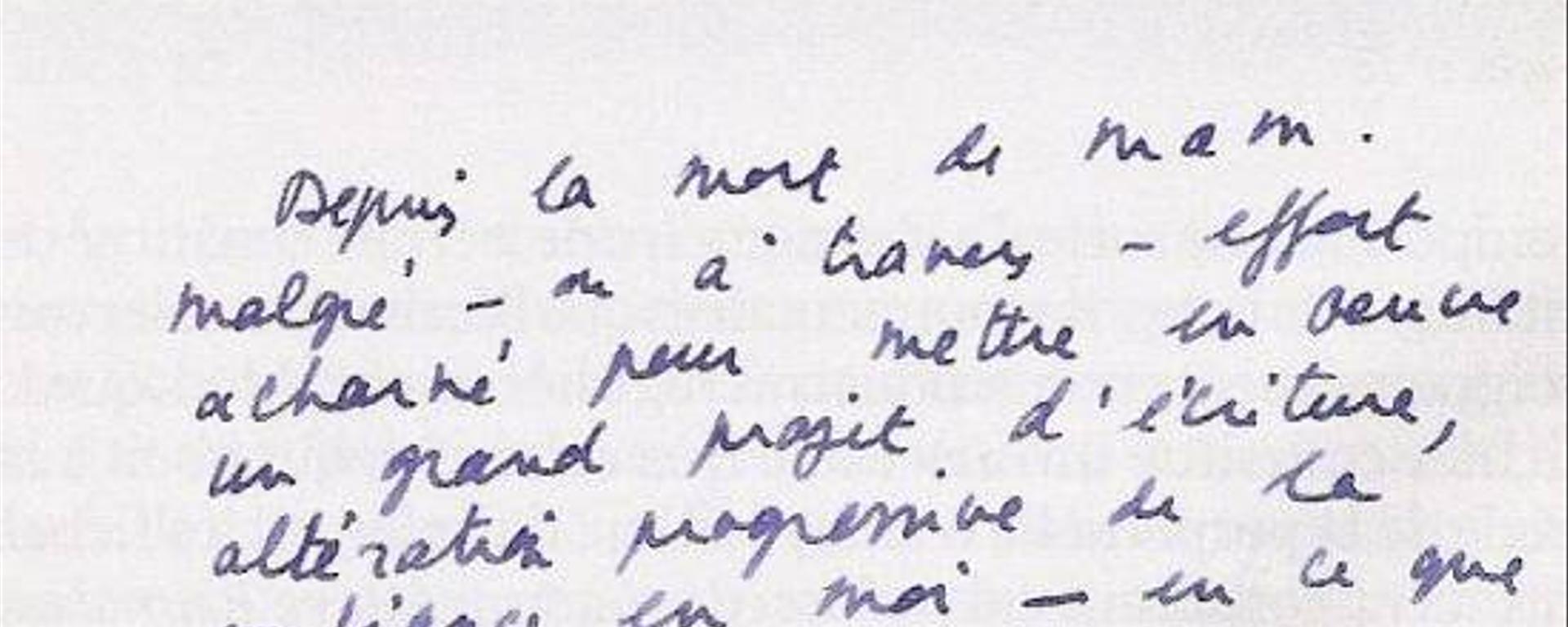

Dans son premier roman, Arnaud Genon écrit donc contre le néant et ses incarnations : la mort tragique de la mère, le vide causé par sa disparition, la perte des repères et des souvenirs, la blessure de l’enfance et les spectres de l’oubli. Comme un symbole de cette lutte, l’auteur enferme le récit dans une structure à six chapitres brefs dont les titres renvoient l’image d’une temporalité fuyante et insaisissable. Dans les deux premiers chapitres, intitulés « Dernier jour et jours d’après » et « C’est ici que ça commence », la dynamique narrative suggère l’idée d’une quête des origines qui s’écrit à partir de la mort de la mère, nouveau jalon de l’histoire personnelle. Engagé dans cette temporalité à rebours, le récit autobiographique se heurte au double topos de la répétition et de la déception que reflètent les titres des deux chapitres suivants : « Le faux départ » et « La fausse arrivée ». En point d’orgue de cette quête complexe, les deux derniers chapitres, intitulés « Le temps de l’innocence » et « La chute », opposent la nostalgie à la perte et tentent de définir, par-delà la reconstruction narrative, une forme transcendante du rapport à l’être cher, condensée dans le titre du roman et l’idée d’une vie après la mort, qui persiste dans le cœur et le texte de l’auteur. En somme, l’organisation structurelle du récit d’Arnaud Genon peut se lire comme une double tentative de reconstitution et de dépassement de la blessure personnelle. L’évolution de la maladie de la mère, faite d’une succession de va-et-vient entre les périodes de traitement et les phases de répit ou de rechute, est revisitée dans la dynamique narrative. A l’image du texte, la maladie s’articule autour d’un jeu de nouveaux départs et de retours incessants : « Alors que je croyais tout terminé, je comprenais soudainement que nous n’étions même pas encore prêts à nous élancer ». Face à une mort qui ne cesse de « se réinvent[er] dans la vie », l’auteur tente de maîtriser l’histoire personnelle dans le champ de l’écriture. D’emblée, l’incipit du roman, à la fois rappelant et marquant une rupture avec celui de L’Etranger de Camus, donne à lire cette tentative de contrôle : « Je sais précisément quand maman est morte ». Déclenché par la conscience affirmée de l’âge adulte, l’acte de l’écriture se veut une tentative de rapprochement temporel qui s’emploie à combler le néant. Tout au long du récit, cet effort devient le leitmotiv de l’écriture, forçant l’auteur à se dévoiler, comme si l’habillage du texte passait nécessairement par la mise à nu du sujet.

Une tentative de réappropriation

Mais comment écrire le traumatisme de l’enfance ? Comment combler le néant créé par la disparition tragique de la mère ? Dans Tu vivras toujours, Arnaud Genon contourne l’impossibilité du dialogue avec la mort « sourde » en engageant un processus de réappropriation poétique et symbolique du passé. Ainsi, tout au long du récit, les objets exhumés de la mémoire de l’enfance semblent acquérir de nouvelles significations : un mauvais raccord entre deux bandes de papier peint redit la douleur de la séparation, une chanson d’amour est reconfigurée en « tournure métaphorique quasi-œdipienne », une pendule dans la demeure des grands-parents « terrifi[e] le temps lui-même de son sombre tic-tac » tandis que la présence maternelle se trouve associée à « un boîtier gris » qui sert à amplifier le son de sa voix au téléphone ou à « une bouteille d’oxygène » qui trône à l’entrée de sa chambre. Tout se passe comme si l��’auteur opposait à la fuite du temps l’effort de saisie et de retranscription des objets. De la maison à l’école, en passant par les lieux provisoires des vacances sans cesse interrompues ou raccourcies par la maladie, les espaces resurgissent dans le texte comme autant de stations sur le long chemin de l’initiation à la douleur et à « la chorégraphie » du malheur. Cette réappropriation se lit également dans l’obstination à reconstruire les moments de vie: « J’ai beaucoup de souvenirs d’enfance. Ceux liés à ma mère sont particulièrement nombreux », écrit l’auteur en ouverture du deuxième chapitre, comme une façon de résister à la perte et à l’oubli. Enfin, la réappropriation emploie le ressort de la mise en abyme pour soutenir la dynamique du récit. Tu vivras toujours est traversé par des références narratives qui corroborent le geste autobiographique : l’expérience de la mort imminente racontée par le grand-père maternel, la « lettre-fleuve » adressée par l’enfant à sa mère pour lui dire « l’évidence du manque », mais surtout le devoir assigné par l’instituteur, récit sans saveur transformé en fiction heureuse à la faveur d’« un arrangement avec la réalité ». Pour Arnaud Genon, la quête identitaire est aussi la quête d’une origine de l’écriture : l’autofiction commence dans les territoires fragiles de l’enfance et se prolonge jusque dans l’espace littéraire de l’âge adulte.

Le paradoxe des mots

Pour continuer à écrire la blessure et se raconter, il faut cultiver une forme de conscience linguistique.

Dans Tu vivras toujours, la tentative de réappropriation se heurte non seulement aux limites de l’exercice autobiographique mais également au rapport complexe entre le passé raconté et le présent de l’écriture. La solitude de l’enfant, tenu à l’écart du drame ou du moins de ses ultimes détails et vérités, semble se prolonger dans la position de l’écrivain adulte, livré au silence de la feuille blanche et aux ombres intimidantes d’un passé fragmenté et insaisissable. Arnaud Genon le reconnaît : « L’absence a un poids que l’on mesure souvent trop tard ». En somme, on se raconte toujours après coup, dans la distance inépuisable de la séparation. A cette difficulté viennent se superposer pêle-mêle le manque de repères temporels absolus, la prise de conscience d’un dédoublement par l’acte de l’écriture et le rapport problématique à l’espace fragmenté des souvenirs : « Je ne sais pas si la mémoire me sauve en ne me restituant que le minimum vital ou si elle me blesse en me volant mon passé », s’interroge Arnaud Genon dans les dernières pages de son roman. Que faire devant ce qui ressemble à une impasse narrative ?

Ici, même les mots semblent impuissants face au poids de l’histoire personnelle, associés désormais à cette nouvelle identité qu’est « le dérisoire de la parole ». Pour continuer à écrire la blessure et se raconter, il faut cultiver une forme de conscience linguistique : identifier ce langage de circonstance qui « n’était pas celui d’un enfant de onze ans », déconstruire ce « vocabulaire médical » qui ne cesse d’envahir le quotidien, dénoncer la violence verbale d’un instituteur, tenter de reconnaître le sens de l’histoire en dehors des mots qui « n’en savent rien ». Mais l’écrivain n’a pas d’autre recours : ces mêmes mots vides et impuissants sont paradoxalement indispensables pour nommer l’innommable de l’enfance et combler le néant de la mémoire. Il faut écrire pour dépasser le silence des photos et l’opacité des souvenirs, pour perpétuer la symbolique de la création dans cette vie qui « reprend toujours ses droits ». A défaut de modifier le cours de l’histoire, l’écrivain réarrange et s’arrange avec les pièces du puzzle. « On ne se résigne jamais à la mort des autres, de ceux que l’on aime. C’est pour cela que l’on s’invente des vies après la vie, pour les sauver de la mort. Pour qu’elle n’ait pas le dernier mot ». Peu importe de savoir si cette tentative autobiographique est concluante car l’enjeu de l’écriture est ailleurs. Le texte est par définition un souffle rémanent qui se suffit à lui-même.

- Arnaud Genon, Tu vivras toujours, Editions de la Rémanence, mai 2016, 76p., 10 euros.