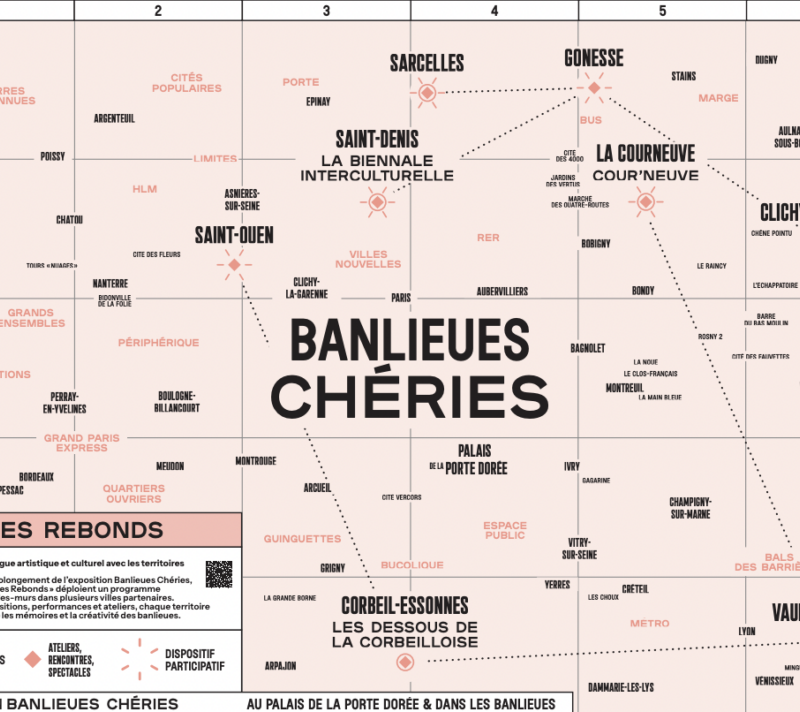

Jusqu’au 17 août, l’exposition « Banlieues chéries » au Palais de la Porte Dorée vise à d�éconstruire les clichés au sujet des banlieues, souvent perçues et décrites comme des lieux marginaux et sous-développés. Grâce à des supports multiples, se dessine un tableau riche et complexe de ces espaces périurbains.

Banlieue, nom féminin : ensemble des localités administrativement autonomes qui environnent un centre urbain et participent à son existence. (Larousse)Etymologie : « à une lieue du ban ». Dans l’inconscient collectif, notamment en raison de l’image façonnée par les médias depuis les années 1980, la notion de banlieue désigne un ensemble de lieux annexes, largement associés à la violence, l’indiscipline et le danger. Si la qualification de zones à « nettoyer au karcher » par Nicolas Sarkozy fait scandale en 2005, les banlieues portaient depuis longtemps le poids de stéréotypes anciens, hérités de l’organisation urbaine du XIXe siècle. En effet, le modèle urbain d’Haussmann des années 1850 à l’origine de transformations majeures de la capitale et d’une uniformisation de l’architecture, reléguait en marge aussi bien les infrastructures – prisons, logements sociaux terres d’épandage – que l’immigration et le prolétariat.

Dans « Banlieues chéries », un ensemble de plus de 200 oeuvres interdisciplinaires vise à mettre en lumière ces territoires en marge des grandes villes, dans la perspective de débâtir les idées reçues au moyen d’une exploration sociologique, chronologique et artistique. Grâce aux installations, peintures, photographies, témoignages d’habitants, etc, le parcours propose une plongée au cœur des banlieues françaises, montrant comment les récits qui s’y écrivent s’intègrent profondément à notre histoire collective.

Des fleurs au béton : un charme qui subsiste

L’exposition s’ouvre sur la projection d’un extrait du film « Mélodie en sous-sol », d’Henri Verneuil (1963). On y voit le personnage de M. Charles, incarné par Jean Gabin, malfrat qui retourne chez lui à Sarcelles (Val d’Oise) après un séjour en prison. Perdu entre les immeubles, il ne retrouve plus la maison où il a vécu autrefois, tant la ville a connu de transformations depuis son arrestation. Le ton est donné : la banlieue est un espace en constante mutation.

Plus loin, une salle expose tableaux impressionnistes, dont le bateau-atelier de Monet sur la Seine du côté d’Argenteuil, et projection du film « Le Croissant de feu » (2021) de Rayane Mcirdi. Dans ce volet de la trilogie, dédié à la génération des années 90, il est question de sentiments, d’attachement au quartier, des répercussions émotionnelles et affectives de ses transformations. Filmés dans leur quotidien de la cité des Fleurs, à l’intersection d’Asnières-sur-Seine et de Gennevilliers, les proches de Mcirdi se demandent : « S’il faut partir, pour aller où ? »

Plus intime encore, cette volonté de saisir la grâce dans l’ordinaire se poursuit chez les dessinatrices contemporaines Yanma Fofana et Neïla Czermak Ichti, qui puisent une large part de leur inspiration dans la banlieue parisienne. Toutes deux rendent hommage à la beauté des détails du quotidien, quelles que soient les origines sociales et géographiques, afin d’abolir la hiérarchie entre centre et périphérie.

” L’exposition propose un regard plus politique sur les enjeux qui concernent les banlieues. “

Fleuries et festives chez les impressionnistes, bétonnées mais non moins délicates et subtiles chez les artistes contemporains, les villes périurbaines qui avoisinent la capitale sont représentées avec une sensibilité commune, dont se dégagent des émotions profondes et singulières.