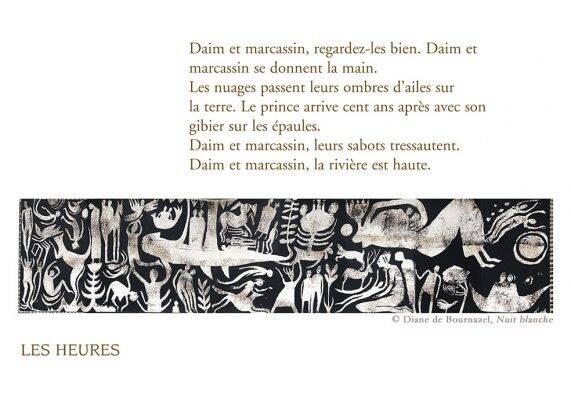

Ce nouveau recueil d’Anne-Marie Beeckman, Les Heures, paru chez Pierre Mainard, dans une écriture sensible et profondément raffinée, explore toute une histoire de la poésie médiévale, donnant la parole aux enluminures, aux scènes incertaines : un recueil étrange, une succession délicate de petites tableaux.

Saisonnalité du vivant

Intitulée, « Les très riches heures, calendrier », la première partie renvoie directement à l’organisation temporelles des anciens livres d’heures, dévolus à la prière tout en évoquant les fameuses Très riches Heures du duc de Berry, ouvrage d’une minutie incroyable, commandé par Jean de Berry au XVe. Mais cette ombre est surtout l’opportunité pour Beeckman d’inscrire son texte dans une série d’adresses, formes renouvelées de la prière qui, ici, reprend les mois de l’année. Les poèmes – un mois par page – reprennent les lieux communs des saisons et les intériorise au gré des émotions de la poète et des images médiévales.

« Tu me fouettes le sang de flagelles de houx. Janvier raidi aux ridelles. Janvier. »

Puis : « En mars, nous allions à Vars, en Anjou ou dans le Poitou. Mélusine des Lusignan désertait. C’était des étreintes sans fin sur la substance froide de la fuite. »

Plus loin encore, la force et le réalisme des images marquent : « Un taureau furieux défonce son poitrail au mai des barbelés. » Des images qui ouvrent la voie à des évocations sensibles et charnelles, au seuil de la chaleur de l’été qui vient, en juin : « Pile, il ouvre ses genoux sous la chemise verte. Face, elle ferme les yeux, il caresse ses cheveux. Un peu de rose aux joues dans le jour qui se lève. Un nuage noir crève sur les sillons. »

Et ainsi poursuit-elle les peintures du réalisme intemporel et d’une subjectivité offerte :

« C’est identique à hier que demain se démène. Le temps fermente, c’est une mousse amère.

Efforçons-nous à vivre, septembre, grain à grain. Septembre aux grives saoules. Le rire des poursuites, l’affolement dans les sabots, l’ecchymose des grappes sur les poitrines haletantes. »

Puis : « Sous ton corset, demoiselle, l’aigle a serré les poings. Sur le page, ces mots commentent l’inassouvissement des germes. »

Les poèmes préparent l’animalité de la suite du recueil […] offrant au lecteur une expérience de confusion heureuse, où l’instant de la lecture prime sur l’importance du référent.

Les poèmes préparent l’animalité de la suite du recueil, qui présentera Ursine et l’image de l’ours, animal important de l’imaginaire médiéval, offrant au lecteur une expérience de confusion heureuse, où l’instant de la lecture prime sur l’importance du référent. « Ton étreinte, dit-on, conduit sur les berges du temps. Chute délicieuse dans le ciel des siestes sur l’herbe. Tu reposes sur la grammaire du torrent. Tu vois le verbe vivre. Je lèche ta fourrure mouillée. Je ne te connais que de langue. Je te connais de vive voix. » Tout s’humanise, dans le tableau, et se mêle à la danse de la saisonnalité.

Images du sensible

Tantôt figure animale, tantôt femme, Ursine fluctue, reçoit la parole, recentre l’adresse.

« Ursine s’est dévêtue de ses vertus premières, les sept épées sorties du fourreau des toisons. La pornographie ajuste sa rétine. Les images filent et s’enfilent. La salle obscure sort de ses gonds. Le globe terrestre s’enfle sous la peau, sous les écailles. Entre tes jambes, Ursine. » Elle porte avec elle toute une sensualité de la nature et du paysage : « Dans l’hiver dénué, épouser la feuille restante. Et, au soir, se voir par la bourrasque dépouillé de tout. »

La poésie d’Anne-Marie Beeckman surprend. D’une langue claire, qui se perd très peu en images, elle dresse les tableaux de riches heures, où flamboient un goût évident des sens, une vision précise et belle des paysages, d’une histoire, rejouant le lien à la parole.

La poésie d’Anne-Marie Beeckman surprend. D’une langue claire, qui se perd très peu en images, elle dresse les tableaux de riches heures, où flamboient un goût évident des sens, une vision précise et belle des paysages, d’une histoire, rejouant le lien à la parole: une parole qui dit, qui rend, qui ouvre : « Je ne te savais pas, Ursine, les pouvoirs du ciel bleu. Tu mets au coeur l’anémone pulsatile. Tu envoies des oiseaux à toutes les fenêtres. […] Soyez lucides. Recouvrez de cendres vos têtes. Enterrez vos désirs, vos espoirs et vos chiens. Ils viennent les mille et un froids sur vos nuits. Il rompt, le miroir aboli, sous les arpents de neige. »

C’est encore dans la dernière partie de ce triptyque enluminé des pouvoirs du temps que la poète revient aux lais :

« Tu n’as rien demandé et j’étouffe sous mes offrandes molles. Je me dissous dans ce besoin que tu n’as pas de moi.

Je partage ma couche avec de grands chiens rauques. Les ogives se contrent. L’aube est un oeillet fané. »

Alors la parole de la bête retentit longtemps, prière de la caresse, mugissement délicat d’un être-au-monde, et offre poétiquement l’éclat de sa présence sensible.

…

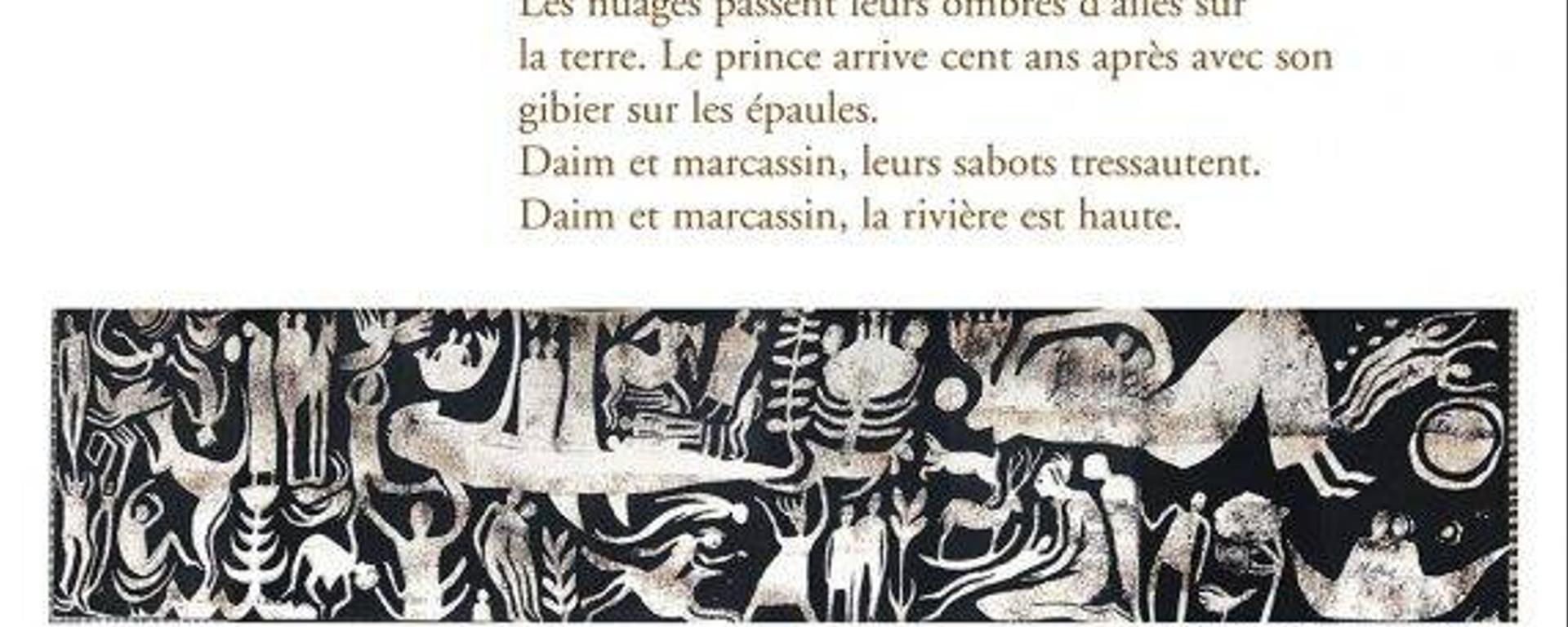

Nos remerciements à Diane de Bournazel qui a gentiment accepté que nous utilisions sa “Carte-poème” pour illustrer l’article.

Bibliographie:

Beeckman, Anne-Marie, Les Heures, Pierre Mainard, 2022.