Pourquoi se suicider quand on est une jeune fille de vingt avec la vie devant soi? Cette question est le point de départ du dernier livre de Philippe Jaenada, La désinvolture est une bien belle chose. Grâce à un remarquable travail sur les archives, Philippe Jaenada nous permet de saisir la réalité affective d’une époque et d’une génération : celle des cafés de Saint-Germain au début des années 50. Son roman nous donne également l’occasion de suivre ses déambulations à travers un tour de France par les côtés des restaurants et des hôtels. Un récit impressionnant.

Pour prolonger cet entretien et rencontrer l’auteur, vous êtes invités à vous rendre à la BPI, le mercredi 29 janvier, à 19h dans le cadre des rendez-vous du Festival Effractions.

Zone Critique :Vous avez choisi de vous intéresser à Kaki, une jeune femme qui fait partie de la bande des Moineaux et qui se jette par la fenêtre d’une chambre d’hôtel. Elle est le point central et la ligne de fuite de votre livre – on comprend aussi que vous ne restituez pas seulement une trajectoire individuelle mais que vous plongez le lecteur dans l’effervescence des cafés de Saint-Germain au début des années 50. Qu’est-ce qui vous a fasciné dans cette époque ?

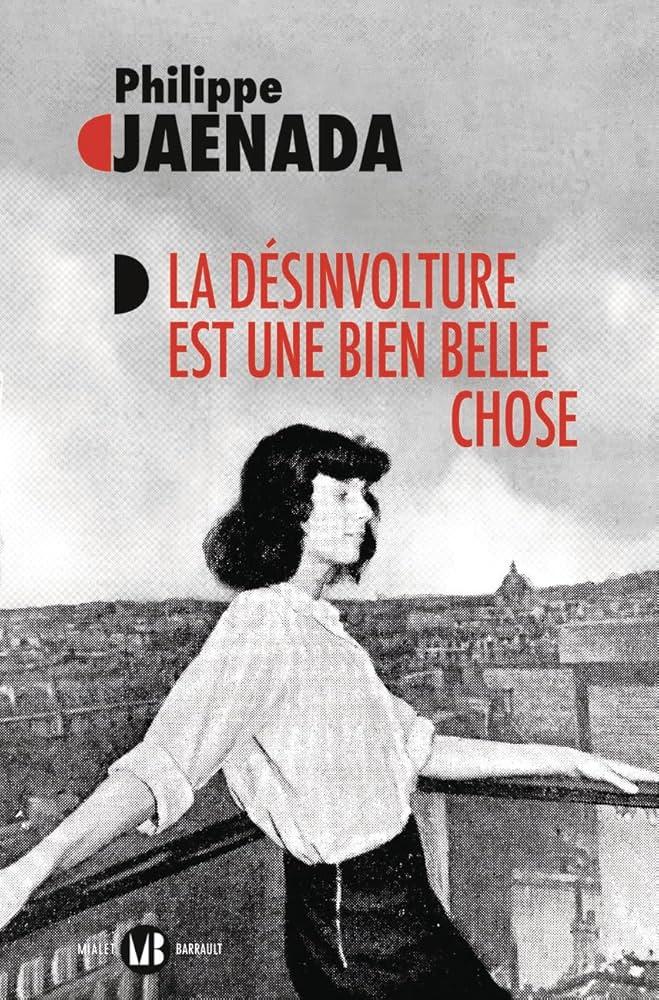

Philippe Jaenada : Je suis arrivé là, un peu par hasard. À l’origine, je ne m’intéressais qu’à Kaki. Je ne me suis pas dit d’emblée que je voulais écrire un livre sur une jeune femme qui s’est jetée par la fenêtre à 20 ans. J’avais croisé son histoire dans mes recherches pour mon précédant livre Au printemps des monstres, et j’étais tombé sur des articles de journaux qui parlaient de cette belle et intelligente jeune femme de 20 ans qui s’était suicidée. Tout le monde était amoureux d’elle. J’avais trouvé ça curieux mais j’étais en pleine écriture de mon livre de l’époque donc je l’ai un peu délaissée. Une fois terminé, j’ai réinvesti cette histoire par curiosité personnelle. En me renseignant, j’ai trouvé une photo d’elle, et j’ai compris assez vite qu’elle faisait partie d’une bande connue qui se retrouvaient au café Chez Moineau. Je me suis procuré le livre où j’avais trouvé sa photo et en le feuilletant, je tombe sur tous ces jeunes, garçons et filles, entre 16 et 19 ans, nés entre 1931 et 1935. C’est à ce moment que je réalise que je peux en faire quelque chose, en écrire un livre.

C’est une génération extrêmement particulière, celle des enfants qui avaient dix ans pendant la guerre. Kaki pourrait en être le symbole extrême et radical puisqu’elle se jette d’une fenêtre au moment où elle atteint ce qu’on peut considérer comme l’âge adulte. Truffaut, né exactement au même moment, dit les mêmes choses. Il est sauvé par le cinéma mais à 17 ans, il a aussi essayé de se suicider. C’est une génération dont les parents ont souvent été déportés ou collabos. Kaki avait des parents collabos ; une mère qui a frayé avec des collabos revendiqués et un père milicien. Les parents d’une de ses meilleures amies, Sarah, ont été déportés et assassinés. Est-ce qu’elles en parlaient ? Est-ce qu’elles le savaient ? Sans doute. Ce sont simplement deux jeunes femmes, réunies au même endroit, sans parents et avec une enfance malheureuse pour des raisons opposées. Le père de l’une a indirectement contribué à la mort des parents de l’autre. Elles symbolisent les extrêmes de la guerre et de l’occupation, et elles deviennent deux gamines paumées, qui se retrouvent dans un bar et dans une bande.

ZC : Votre roman est une enquête sous forme de déambulation. Votre démarche peut sembler très paradoxale puisque vous êtes d’une rigueur et d’une précision quasiment chirurgicale dans l’exposition des faits mais vous demandez en même temps à votre lecteur de vous lire « l’esprit léger », et les avancées de l’enquête se construisent au détour de nombreuses digressions. Pourquoi ce contraste ?

PJ : Je souhaitais créer une image dans l’esprit du lecteur. Quand vous regardez un tableau avec beaucoup de personnages, vous ne parvenez pas à tous les étudier ou les regarder. Vous n’arrivez pas à identifier quelles sont leurs vies respectives. Un livre, c’est comme de la musique ou un tableau, ce n’est pas quelque chose de purement intellectuel, ça doit pouvoir transmettre une impression. À mesure de l’écriture, j’avais évidemment conscience de la surabondance de noms, de détails, de dates mais j’ai aussi réalisé qu’une image générale se créait. Peu importe qu’un tel se nomme ainsi ou que j’attribue une information à un autre. Dans l’absolu, un nom de personne ou de rue, une porte à droite ou à gauche dans un immeuble, une couleur de tapis, ne changent rien. C’est la littérature qui compte. Mais à titre personnel, j’aime connaître les informations précises, et j’ai donc voulu tout partager avec les lecteurs. Je sais que ça peut parfois rebuter dans mes livres, mais c’est pour ça que j’insiste sur le fait que le but n’est pas de retenir tous les noms. Lors d’une balade, on voit plein de choses mais on ne s’oblige pas à retenir que cette maison était rouge ou que cette église a été construite en 1322. Toutes les digressions sont utiles en ce qu’elles permettent de produire des liens que l’inconscient se charge de transcrire en émotions ou en connaissances.

Après 70 ans, les traces de la vie de Kaki que j’ai pu récolter se réduisent à des rapports de police, des témoignages sur sa mort, ou sur les souffrances qu’elle a endurées à cause de ses parents mais je n’ai pas les moments légers et joyeux et je ne veux pas les inventer. En revanche, je peux saisir la période et ce qu’elle incarnait ; une jeune femme qui riait, qui s’amusait, qui buvait, qui couchait avec des garçons. Lorsque dans ce livre je fais le tour de France, je parle de choses légères, un peu ridicules ou absurdes mais je ne parle pas de drames. Ça crée un contraste entre moi qui déambule à Cherbourg, Toulon ou Maubeuge et ces enfants qui traînent à Saint-Germain dans les années 1950. Dans l’esprit du lecteur, tout ça se confond et j’espère que ça permet de restituer le côté léger, insouciant, anecdotique, et parfois superficiel – dont il ne reste pas de traces historiques – pour ces jeunes gens.

ZC : On voyage à travers le temps mais aussi dans l’espace puisque votre livre raconte un tour de France. On vous suit à travers une série de villes portuaires tout au long de l’ouvrage alors même que vous vous décrivez comme plutôt casanier. Certes, un voyage se passe de motifs – comme dirait Nicolas Bouvier – mais qu’est-ce qui vous a poussé à entreprendre un tel périple ? Et surtout quels liens faites-vous entre votre voyage et l’enquête ?

PJ : Il y a une dimension proprement géographique. Toute l’histoire des Moineaux se déroule dans 30 m2 au cœur de Paris. Le café où se réunissait la bande au début des années 1950 est le centre de mon livre. Je me voyais, géométriquement, tourner autour, au plus large possible. Je suis quelqu’un d’assez casanier donc pour moi, le tour du France par les bords, c’est plus que le Vendée Globe, c’est l’exploit du siècle. Et puis j’aimais beaucoup les livres de Jean Rolin, qui fait le tour de la banlieue à pied, comme La Traversée de Bondoufle (P.O.L, 2022), et les livres de Patrick Deville, qui fait le tour du monde dans un sens, puis dans l’autre.

C’est quelque chose que j’avais envie de faire depuis longtemps, environ 7-8 ans, avant d’avoir jamais entendu parler de Kaki. Mais je ne pouvais pas écrire tout un livre sur moi qui vais de bistros en hôtels, je savais qu’il fallait que je l’associe à autre chose. Quand j’ai commencé à enquêter sur la bande des Moineaux, je me suis senti oppressé. Pourtant, j’aime les bistros et je savais que ces gamins s’y amusaient, mais c’était tout de même un endroit clos, exigu, sans fenêtres, et objectivement assez sordide. J’en parle à mon éditeur, qui me demande si je suis sûr de moi, parce qu’il n’y a pas de lien évident entre le tour de France des bistros en voiture,et cette histoire. Je lui réponds que je le sens d’instinct, et donc je me mets à écrire. Je parle un peu de ce que je fais dans les villes mais je ne mentionne jamais les spécialités, les points touristiques ou d’intérêt. Dans mon livre, on se retrouve dans un bar, à Toulon, ou au bout de la Bretagne, ou à Montbéliard mais je pourrais être n’importe où ailleurs. Je ne voulais pas faire le guide touristique, je cherchais seulement la désinvolture pendant 24 jours et durant 24 étapes. Dans les hôtels, je recevais des mails des archivistes, les rapports d’enquête, les témoignages, l’autopsie de Kaki, etc. Je n’ai pas de téléphone portable, donc personne ne pouvait me joindre durant mon périple. Je n’avais qu’à arriver dans une ville, chercher un hôtel, chercher un bistrot, chercher un restaurant, aller me coucher et repartir le lendemain.

ZC : Que faisiez-vous de tout ce temps libre ? Est-ce qu’il y avait une pression à écrire le livre ?

PJ : Je ne faisais rien. Vraiment, c’était le bonheur absolu. Si ça avait duré trois mois, je me serais ennuyé à mourir, mais 24 jours, c’est la bonne durée, 5 000 et quelques kilomètres. Je faisais 250 kilomètres par jour soit trois heures de route. Durant ce voyage, j’ai éprouvé à 60 ans ce que Kaki et la bande des Moineaux cherchaient et ont trouvé à 16-17 ans : aucune obligation, aucune contrainte, aucune responsabilité. Pas besoin de se soucier de l’avenir, même de l’avenir immédiat. Et je me disais que si je ne parvenais pas à emboîter ce voyage dans l’histoire des Moineaux, j’aurais au moins fait ça pour moi.

ZC : Votre livre est aussi l’occasion de dresser une série de portraits d’anonymes que vous croisez dans des restaurants ou dans des cafés, et aussi – peut-être – de faire une forme de typologie de ceux qui fréquentent ces établissements. Qu’avez-vous remarqué lors de ce voyage ?

PJ : J’ai regardé les gens vivre, du moins quelques instants, dans les bars et les restaurants. Ce qui remonte dans les chaînes infos, c’est que la France est en colère, la France est au bord de l’implosion, les gens souffrent atrocement Et c’est vrai que c’est dur pour les gens, il y un vrai problème de fric, ils ne sont pas contents de la politique. Mais ce qu’on voit au comptoir des bistrots, ce sont des gens qui font des blagues, qui rigolent, se disputent ou qui s’embrassent. Qui font avec.

ZC : Par quel biais effectuez-vous vos recherches ? Les Archives de Paris sont mentionnées dans cet ouvrage. Vous montrez la progression de votre recherche, mais aussi quelques fausses pistes. Ainsi, quand vous retracez l’histoire du Café des Moineaux au 22, rue du Four, on comprend que vous avez commencé par éplucher les petites annonces pour trouver le nom des véritables propriétaires. Pour prendre un exemple parmi tant d’autres, comment avez-vous fait pour savoir que Thérèse Piet a gagné un concours de charades le 15 juin ?

PJ : Mes recherches, c’est peut-être 20-30% sur Internet et Gallica, 10-20% dans les livres ou les témoignages de certains Moineaux, et 60% aux archives. J’ai retrouvé la piste de Thérèse Piet sur Gallica un journal annonçait que la gamine avait gagné ce concours, et indiquait son adresse, donc je savais que c’était elle. Quant aux archives, tout le monde peut y aller. Quand j’ai commencé à m’y rendre, il y a quinze ans, je pensais qu’on allait me dire que c’était réservé aux chercheurs ou aux spécialistes, mais c’est ouvert à tous. Il y a juste des délais de communicabilité, il faut parfois demander des dérogations au ministère de la Justice ou de l’Intérieur pour des sujets spécifiques. On peut y trouver des choses totalement anecdotiques. Pour les Moineaux, pour Jean-Michel Mension il me semble, j’ai trouvé qu’un soir, il sort, il pisse dans la rue, il est bourré et il y a un flic] 70 ans après, ce PV pourtant bien anodin est toujours quelque part, dans les souterrains où on conserve tout, à Fontainebleau, à Épinay-sur-Orge. Mais on trouve aussi le dossier de sa mort et son enquête, l’autopsie, il y a les photos de la chambre depuis laquelle elle s’est jetée. Pourtant, ce n’est rien d’extraordinaire, un suicide parmi des dizaines de milliers, une affaire classée en un mois.

ZC : Votre livre contient en filigrane une réflexion sur le temps qui passe, sur la jeunesse perdue et sur les hasards de l’existence. Finalement, en menant cette enquête sur les Moineaux n’êtes-vous pas aussi parti sur les traces de votre existence ?

PJ : Oui, dans ce livre, je parle aussi de ma jeunesse, du temps qui passe. Ce qui m’a fait plaisir ici, c’est d’écrire un livre sur cette génération et de raconter cette nostalgie quand je passe à des endroits où j’allais en vacances avec des potes quand j’avais l’âge de Kaki. Depuis que le livre est sorti, je reçois beaucoup de courriers et de mails de lecteurs qui me disent que ce livre leur a rappelé leur jeunesse, qu’ils aient aujourd’hui 30, 60 ou 80 ans. Ça m’a fait plaisir, je pensais écrire sur une génération en particulier, il semble que le livre approche la notion de jeunesse en général.

Aujourd’hui, comme j’en ai récemment fait l’expérience, nous sommes devenus, ma femme et moi, les vieux du dessous qui hurlent aux jeunes du dessus de baisser le son. On est passé à travers le plafond sans s’en rendre compte. Finalement, ça me fait sourire. J’écris sur la beauté de la folle jeunesse qui ne respecte rien, mais quand je suis en contact avec elle, je râle…

ZC : Tous vos livres sont précis et documentés, et prennent le réel comme matière première. Quelle est la plus-value de la littérature par rapport à une enquête de police ou à un compte-rendu psychologique ? Dans votre ouvrage, on sent aussi qu’écrire est une manière d’entretenir un rapport plus incarné à l’existence, peut-être de faire surgir des fantômes de papier en rendant hommage à des personnes que vous auriez voulu connaître. Est-ce vrai ?

PJ : C’est effectivement rendre hommage à ces gens-là, les faire exister, les faire surgir du néant. Kaki, on ne la connaît pas. L’enjeu du roman consiste à essayer de créer avec elle un rapport intime et affectif. J’ai passé trois ans sans pause avec elle et ses amis, forcément j’ai l’impression d’une familiarité. Mais il faut toujours faire attention, de ne pas trop s’illusionner. On peut décrire quelqu’un, s’en approcher, se pencher sur sa mémoire, sur son souvenir, avec le plus de bienveillance possible, mais ne surtout pas croire que je sais véritablement qui elle est. Il ne faut pas oublier ça. J’aime que les personnages de mes livres soient représentatifs. Kaki incarne cette jeunesse fracassée par la guerre. Elle reste un symbole. Je n’ai d’elle que des traces, des empreintes, mais en réalité, je ne connais même pas le son de sa voix, je ne sais pas si elle était nerveuse, ou si elle riait souvent. D’une certaine manière, il y a un peu de ça dans les bars, l’illusion de connaître les gens qu’on fréquente.

ZC : Dans un entretien accordé à Zone Critique en 2017 à l’occasion du Festival Les Livreurs, vous avez dit que votre écriture appartenait au langage parlé, et que vous visiez un style fluide. Pourtant, votre texte est rempli d’incises, de parenthèses multiples et de crochets – ce qui rend parfois la lecture labyrinthique. Votre intention est-elle toujours la même ?

PJ : Je veux que ça ait l’air naturel, que ç ressemble à la vie, à notre manière de penser. Dans le langage ou dans l’esprit, on fait constamment des parenthèses. On n’arrête pas de passer d’un sujet à l’autre. Mais je mets 4 heures pour écrire deux phrases qui ont l’air d’être du langage parlé. Lorsque j’étais au salon du livre de Manosque, je marchais dans les rues et je vois deux petites dames, un peu âgées. Tout d’un coup elles se précipitent vers moi et me demandent de les départager. L’une, Régine, me dit : « Je suis sûr que vous écrivez comme vous parlez, à toute vitesse. » Et l’autre, Simone, est sûre qu’au contraire, c’est très travaillé pour rendre cet effet. Je donne raison à Simone, et je fais mine d’être vexé pour Régine mais ça m’avait fait plaisir. C’est le but, que mon écriture donne cette impression ; j’essaie de faire en sorte que mon écriture reflète la vie, la nature humaine. La manière dont les humains pensent, la manière dont ils réagissent, la manière dont ils passent. J’aimerais que mes livres soient juste un miroir.

- La Désinvolture est une bien belle chose, Philippe Jaenada, Mialet-Barrault, 2024.

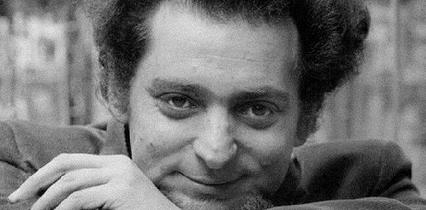

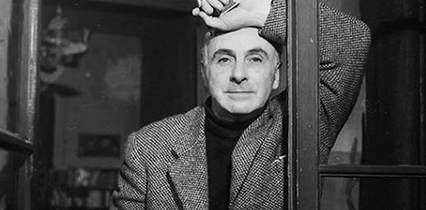

- Crédits : photo Pascal Ito ©Flammarion.

- Pour entendre de vive voix Philippe Jaenada évoquer ce livre, rendez-vous à la Bpi du centre Pompidou, le mercredi 29 janvier à 19h.