Une étrange bâtisse se niche au centre de Villers-Cotterêts. Il s’agit d’une des rares demeures royales de la Picardie au destin paradoxal puisque ce château de la Renaissance où a été signée la fameuse ordonnance de Villers-Cotterêts a été délaissé après la Révolution pour devenir un établissement carcéral, puis une maison de retraite. Après plusieurs années de travaux, le domaine a été entièrement réhabilité pour devenir la Cité internationale de la langue française. Cette cité propose ainsi au visiteur un parcours permanent et interactif qui célèbre la langue française sous toutes ses formes. Elle met également à l’honneur plusieurs artistes contemporains. Ainsi, une exposition consacrée à Valère Novarina se tient entre ses murs jusqu’au 27 avril. Mais quelle vision de la langue française est mise en valeur dans ce lieu atypique ? Nous avons rencontré son directeur, Paul Rondin, pour lui poser la question.

Zone Critique : Villers-Cotterêts est placé sous le signe de la résurrection. C’était d’abord le château de François Ier avant de devenir un dépôt de mendicité, puis une maison de retraite, pour enfin renaître sous la forme de cette cité consacrée à la langue française. Comment s’est construit ce projet qui célèbre la langue ?

Paul Rondin : Villers-Cotterêts est effectivement d’abord le château de François Ier qui s’est désagrégé au fil du temps et qui aurait pu être rasé. Ce château a la particularité d’avoir abrité la signature en 1539 d’une ordonnance célèbre, celle de Villers-Cotterêts. Cette ordonnance a permis au français de devenir la langue du royaume pour tous les actes administratifs et juridiques, soit une langue de l’égalité et d’unité. Restaurer ce château est une manière de mettre en valeur le symbole de cette ordonnance. La Présidence de la République a donc finalement permis de faire de ce château en déréliction, un établissement culturel national, outil de la politique publique de la culture. Par ailleurs, il se trouve que ce château est au cœur d’un véritable territoire littéraire. Alexandre Dumas souligne parfaitement combien sa ville natale qu’est Villers-Cotterêts et ses environs l’ont inspiré, c’est aussi le cas d’autres figures littéraires, comme La Fontaine ou Nerval. La langue est fondamentale pour le commun d’une nation, elle permet l’expression et la circulation de la diversité de nos idées. Dans notre société où le numérique accélère tout et qui laisse de moins en moins de temps et de place à l’imagination, la langue, elle, continue d’évoluer d’être augmentée par ses locuteurs et il fallait inventer un lieu pour montrer ces usages et la vivacité bien réelle du français

C’est ce rôle qu’entend jouer la Cité Internationale de la langue française. Il s’agit de montrer la dynamique de la langue et de permettre à tous de se la réapproprier. Ce projet permet de se réintéresser à la langue, de la remettre au centre, et c’est sur postulat que s’est construit le projet de la Cité.

Zone Critique : La société française aujourd’hui semble traversée par deux mouvements antagonistes et irréconciliables : les progressistes qui analysent la langue telle qu’elle se pratique, et les conservateurs qui sacralisent le rapport à la langue. Comment se situe cette Cité internationale de la langue française par rapport à ces deux perspectives ?

Paul Rondin : Nous ne sommes pas l’Académie Française, ni un conservatoire de la langue. Nous ne sommes pas non plus un musée de la langue. Nous sommes un lieu où nous montrons les langues françaises en train de se faire. Nous avons à cœur de révéler la diversité de la langue. Notre enjeu, c’est de montrer à la fois que la langue est une matière vivante, à la fois régie par des règles et hospitalière à la nouveauté, à la transformation. Pour reprendre le titre du collectif des Linguistiques atterrés, le français va très bien, merci, j’ajoute la francophonie va bien aussi, merci. Et tous deux vont bien parce que la langue française appartient au monde et donc à tous ses apports linguistiques. C’est pourquoi nous voulons rendre compte de ce qui fait la vivacité et la vitalité de la langue française. Cette Cité a pour objectif d’être un lieu de dialogue et de réconciliation. Il est nécessaire que les deux mondes dont vous parlez s’entendent pour faire tomber la peur que la langue disparaisse : Il ne faut pas avoir peur d’une langue qui absorbe des mots et des expressions, c’est l’histoire de toute langue. La langue pure n’a jamais existé, même si la crainte d’un métissage de la langue est pour certains presqueaussi ancienne que la langue française elle-même… Il y a une forte affection de la France pour sa langue, souvent passionnelle. Elle doit faire confiance au mouvement, à ce que montre l’histoire de la transformation linguistique à travers les siècles et les continents, ce dont nous sommes parvenus à témoigner je crois et ce que de nombreux pays nous envient.

Cette Cité internationale de la langue s’intéresse aux 321 millions de locuteurs du français. Certains visiteurs peuvent être surpris mais la langue française est parlée surtout en dehors du territoire français. Dans la plupart des pays, elle est dans une situation de multilinguisme et se frotte de très près à d’autres langues. La langue française peut alors être une passerelle pour toutes les autres langues, elle est au cœur de la diversité linguistique, et je vais même plus loin, la langue française participe aux côtés de minorités linguistiques, si l’on se réfère aux quatre premières langues parlées dans le monde, à la revendication d’une diversité linguistique qui devient majorité. La Cité se positionne dans un équilibre puisqu’elle entend montrer à la fois la construction des normes, et la plasticité permanente de la langue à son environnement.

Zone Critique : Dans votre parcours permanent, vous placez l’utilisateur au centre, avec beaucoup de choses interactives. Est-ce une manière de rendre compte de la vitalité de la langue et de faire en sorte que tout le monde puisse se l’approprier ? Qu’est-ce qui a présidé ce choix d’en faire une expérience interactive ?

Paul Rondin : Au sein de notre parcours, nous avons choisi de mettre le visiteur au centre, et d’en faire un acteur de sa propre expérience. Une langue, immatérialité pure, peut ainsi se visiter de manière active. Une langue possède la particularité de se vivre de manière à la fois intime et collective. L’idée est de remettre le visiteur au centre de sa propre langue ou de la notion de langue – puisqu’il est possible de faire ce parcours en huit langues. Mettre le spectateur au centre permet aussi de l’inciter à aller chercher plus loin dans l’histoire du français, et à être acteur de sa propre langue. Ce parcours a construit sous le commissariat de Xavier North avec les contributions de nombreuses personnes dont Barbara Cassin, de l’Académie française, Zeev Gourarier, conservateur du patrimoine, et Hassane Kassi Kouyaté, qui dirige le festival des Francophonies. L’enjeu était de porter un regard pluriel sur le français sans jamais perdre de vue l’objectif de toucher un public le plus large possible. Il ne fallait pas non plus en faire un lieu exclusivement pédagogique mais un lieu d’émerveillement et de découverte qui puisse s’adresser aussi bien à l’amoureux de la langue française qu’à celui qui n’a jamais eu l’occasion de s’interroger sur sa propre langue.

Zone Critique : Existe-t-il des menaces qui planent au-dessus de la langue française et si oui, lesquelles ? En effet, ce parcours permanent provoque une forme d’enthousiasme où l’on s’extasie devant la richesse de la langue. Néanmoins – et c’est peut-être une belle chose – il ne reflète pas certains discours déclinistes sur la langue.

Zone Critique : En effet, ce parcours d’exposition a pour enjeu de valoriser la diversité linguistique et culturelle de la langue française. Néanmoins, il ne s’agit pas de nier certains dangers qui planent sur la pratique du français. Aujourd’hui, nous avons plus de mal à lire et à écouter des contenus longs. Nous sommes assaillis par une succession accélérée de sons et d’images. Cela n’est pas un problème en soi mais sur le long terme, les gens ont une capacité d’écoute et d’attention réduite. Or la langue a besoin d’espace-temps pour se déployer

L’IA semble être une autre menace potentielle pour la langue puisque nous déléguons l’exercice réflexif à de grands modèles automatiques – comme ChatGPT, ou plus récemment Deepseek – qui limitent notre recours au langage pour construire une pensée. Aujourd’hui l’IA est efficace mais encore pauvre. A nous de l’investir, de la nourrir pour qu’elle soit représentative de la diversité linguistique et donc culturelle. Avec le numérique, c’est toujours à double tranchant, comme disait Paracelse, c’est la dose qui fait le poison. On peut s’en remettre totalement à l’automatisation et y perdre notre libre arbitre, ou s’en servir comme d’un outil. C’est par exemple le cas de la Bibliothèque magique dans le parcours permanent de la Cité, l’algorithme est au service de la langue, de la littérature.

Zone Critique : La Cité internationale entend montrer les langues de France dans toute leur diversité. Qu’entendez-vous par là ?

Paul Rondin : Lorsque l’on parle des langues de France, il faut effectivement entendre toutes les langues qui se parlent sur le territoire français. Ainsi, on pense évidemment à l’occitan provençal de Frédéric Mistral, prix Nobel de littérature française, mais aussi la langue bretonne, le patois sarthois et tant d’autres. Il faut arriver à ne pas laisser s’enfermer les langues de France dans la reconstitution historique mais les redéployer comme des langues vivantes qui coexistent au côté du français. Le bilinguisme doit être valorisé, et c’est le cas lorsque les enfants parlent une autre langue locale, européenne ou du monde. C’est aussi le cas pour les nombreuses langues de l’immigration qui deviennent des secondes langues et qui viennent enrichir le multilinguisme. La langue arabe est aujourd’hui une langue de France comme le corse. Ce message est d’ailleurs rappelé au sein du parcours permanent avec cette phrase d’Édouard Glissant et de Patrick Chamoiseau : « Aucune langue n’est, sans le concert des autres. »

Zone Critique: Comme vous nous l’avez rappelé , le projet de la Cité internationale de la langue française a été initié par la Présidence de la République. Quelles sont ses perspectives à l’avenir ?

Paul Rondin : Avec un investissement de 210 millions d’euros, cette Cité internationale est pensée pour durer, elle est donc tournée vers l’avenir. Ce projet, voulu par le Président de la République, est par le CMN sous tutelle du ministère de la Culture, il s’agit donc d’un établissement qui contribue à la politique publique de la culture en France et d’une certaine manière à la diplomatie culturelle de la francophonie dans le monde.

La Cité internationale est une incarnation très ouverte de la langue, elle n’en est encore qu’à ses débuts, mais si j’en crois les intérêts exprimés, des voisins du château jusqu’à l’autre bout du monde, les possibles sont considérables. Cette Cité se pense aussi comme un laboratoire, créateur de nouvelles méthodes éducatives, artistiques, entrepreneuriales. Nous ouvrirons par exemple prochainement un collège international pour l’enseignement de la langue française dans le monde, qui comprend également une filière traduction et interprétation. L’enjeu est de fédérer les différents acteurs du milieu, de mener un travail de recherche et de partage de bonnes pratiques. Depuis un peu plus d’un an nous avons déjà accueilli deux cents résidents, ce qui montre que l’activité de réflexion et « fabrication » est très importante dans le projet de la Cité, aux côtés de la programmation et du visitorat.

Les perspectives c’est donc que cette Cité poursuive sa relation avec les habitants du territoire, qui sont en train de se l’approprier, qu’elle soit une référence nationale et européenne, et qu’elle se déploie sur les questions de diversité linguistiques partout dans le monde, nous parlons déjà de l’Allemagne, des États-Unis, de la Chine, du Brésil… D’une Cité hospitalière à une Cité monde ?

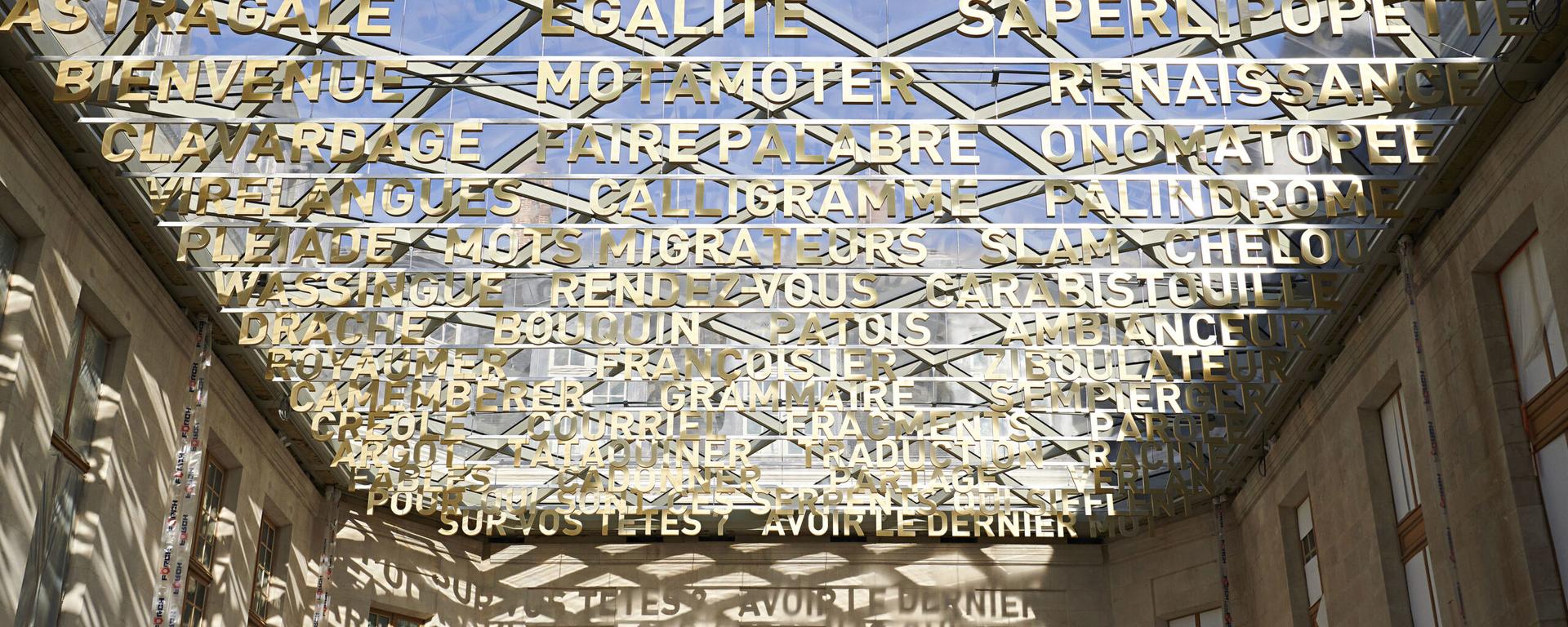

Légende visuel 28-2 / 29-1 :

Cité Internationale de la langue française

Château de Villers-Cotterêts

Le ciel lexical au-dessus de la cour du Jeu de paume

©Benjamin Gavaudo – CMN.

Légende visuel 47 :

Cité Internationale de la langue française

Château de Villers-Cotterêts

Joël Andrianomearisoa

AU RYTHME DE NOS DÉSIRS DANSONS SUR LA VAGUE DU TEMPS

©Studio Joël Andrianomearisoa.

©Benjamin Gavaudo – CMN.

Légende visuel 57 :

Paul Rondin, Directeur de la Cité internationale de la langue française.

©Benjamin Gavaudo – CMN.